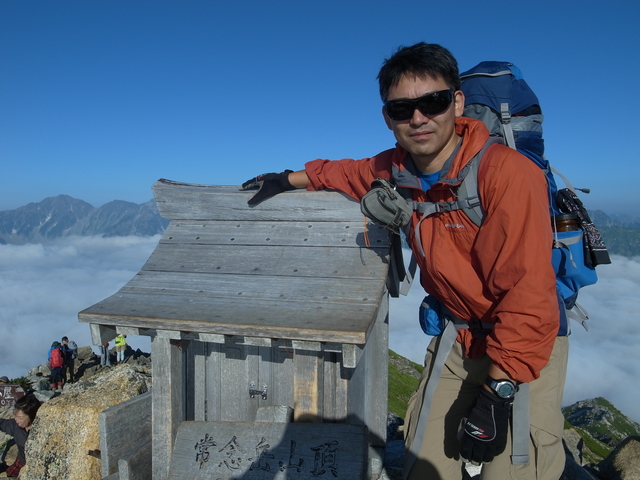

登山に持っていった。非常に読みやすく、すぐに読み終わったので、二回読んだ。

ちょっとスゴイ本である。隠れた名著なのではないかと思っている。

まず、面白いのは「哲学の不成立」、つまり、哲学不要論である。バッサリと哲学を切ってしまう。ニーチェも切る。哲学なんてものは要らないと。

ただ、哲学は死んでいるが、思想は生きているという。

哲学とは、「ものの見方・感じ方・考え方プラス生き方」の学問的体系をいう。

思想とは、「ものの見方・感じ方・考え方プラス生き方」それ自体のことである。

学問を真理の追求とすれば、ものの見方や感じ方に真理はない、ということである。

もちろん、それぞれの人の物の見方、それ自体はある。

真理がないとすれば、人の数だけものの見方があるということになるのだが、そのような相対主義はとらないのが、この本の特徴である。

たとえば、人殺しが悪いというのは共通認識だ、とするのである。

著者の主張のポイントは、肯定主義と民主主義である。

客観的真理が信じられている世界には、民主主義はない。

たとえば、イスラム社会や共産主義社会を考えてもらえばよい。教義に正しい真理があるのだからそれに従えばよくて、多数決をとる必要もないし、それが害ですらある。

客観的真理がない、もしくは分からないからこそ、多数決原理としての民主主義が必要となる。たとえそれが完全でなくても。

また、肯定主義とは、人間には不純な部分も、理屈に合わない部分も、優しい部分も残忍な部分もあって、そしてそれもいろいろな種類があって、どれも否定しない立場をいう。清濁併せ呑むということである。

一定の悪さを認めるからこそ、民主主義が成り立つ。何がいいか悪いかはっきりしていれば、別に多数決をとる必要がないからである。

読んで損はない。とにかく面白い。哲学が不要というところは、同意する。いろいろ哲学の本を読んだが、決定的なモノはなかった。個人的に役に立ったのは、ニーチェ、スピノザ、それから仏教くらいだろうか。

自分自身がどう感じ、どう行動し、どう生きるかは大事である。しかし、学問として、それを追求することは不要だ。本当にそう思う。

著者が既に死んでしまったことは、前のブログで述べた。 生きていてもう少しこの考え方を深めて欲しかったと思う。