■2023年6月7日■ 続き

※現在、全部文章を整える余裕がないので、ひとまず画像だけ置いておきます。

この日もナショナル・シアターで舞台を見る(2回目)予定でしたが、

その前に時間があるので、友人が好きでよく話をきいていた「The Old Operating Theatre」に行くことにしました。

ふと思いついて調べてみたら、宿泊先のホテルから近くて徒歩で行けるので好都合!

場所は地下鉄だとロンドンブリッジ駅近く、バラ・マーケットや高層ビルのザ・シャード(↑の画像で見える尖った建物)の近くにあります。

「The Old Operating Theatre」は18世紀初頭に建てられた旧セント・トーマス病院の屋根裏にある博物館。

英国の医学と外科学の歴史が学べる場所です。

ちょうどはす向かいには、ロンドン大学の医学部・歯学部のキャンパスがあったりします。

博物館には1階の入り口から52段の狭ぁ~い螺旋階段を昇っていきます。

上から降りてくる人がいるとなかなか上っていけない…

(写真見直して登り始めていいかわかる「信号」があることに気づいた…)

入場料は大人£9。

木曜から日曜にオープン。

ホームページでは所要時間45分と書かれています。トイレはなし。

https://oldoperatingtheatre.com/

薬剤師(apothecary)倉庫

聖トーマス病院は、元々はサザーク大聖堂にあったみたいですが、

1212年のサウスバンクの火事でバラハイストリートの反対側である今の場所に移ってきたそうです。

ヘンリー8世の修道院解散の時には閉鎖されていた時期もあるみたいですね。

この屋根裏部屋は1703年から薬剤師のハーブを乾燥して保管する場所として使われていたようです。

病院の中には植物園や調剤薬局もあり、化学薬品産業が発達する19世紀末から20世紀初頭までは、

こういった植物や動物や鉱物から由来する配剤が用いられたそうです。

ミントやフェンネル、エルダーフラワーといった、今でも飲料や食料に使われるハーブが並んでいます。

バラやラベンダーやマリーゴールド、レモングラスやアーティチョークもある。

今回の旅は植物園を見に行ったり、薬草に縁のある旅ですね。

↑以前友達が見せてくれた写真にも写っていた、窓に置かれた薬の空瓶。光を通すと綺麗。

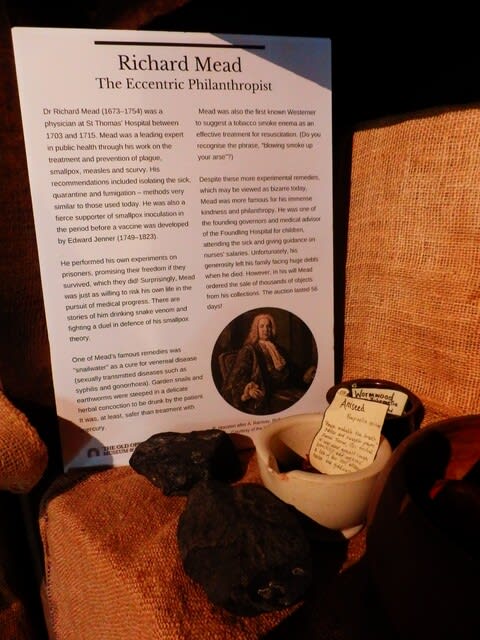

石のように見えるのは固形の樹脂、フランキンセンス(乳香)。

古代から王族や貴族に好まれ、高価で取引されていたらしい。

薬学としてはアロマとして使用されたそうです。

右の黒っぽいのはミルラと呼ばれる没薬(もつやく)。

古くからお香として使われていて、抗菌や鎮静・鎮痛の効能もあるとか。

東方の三博士がイエス・キリストに捧げた3つの贈り物の中にも含まれていたそうな。

こちらにはストリキニーネやモルヒネなど毒性が強い薬品の並んでます。

ここには瀉血の説明書きが。

淀んだ血液を切開して排出することで症状の改善を求める治療法で、

現在では過去の遺物として根拠がないものと紹介されています。

1703年から1715年までセント・トーマス病院の医師であったリチャード・ミード博士。

天然痘、麻疹などの第一人者だったそうで、ワクチン開発前の天然痘の予防接種にも熱心だったとか。

蘇生のためにお尻の穴からタバコの煙を浣腸する、なんて治療を生み出したりもしていたそうな。

こちらは尿診(Uroscopy)の解説。これは現代でも馴染み深い検査方法ですね!

ただし、19世紀中頃までは説明がきにある丸い表を見て視覚的に判断したり、臭いや味(!)で診断していたらしい。

ジョージ3世の医師もこういう表を見ながら「青い!」と思っていたんでしょうかね。

聴診器(stethoscope)や耳鏡(Otoscope)がヴィクトリア朝時代から使われていたという記述もあります。

Leech Jarはその名の通り、患者の血液を吸わせるヒルを保管するために使われていた容器。

先ほどの瀉血に近い治療法ですね。丸くて逃げにくそうではある。

右側は調剤用のすり鉢

紀元前2800年から薬剤師はいた

現存する欧州最古の手術室↓

博物館を見た後はバラマーケットをちらりと横目で見ながら、

毎度お馴染み、スピタルフィールズ・マーケットを覗きに行きます。

ロンドン・ブリッジからバスで移動。

活気のあるリバプールストリート駅前に到着。

スピタルフィールズ・マーケットにはこれまでに何度も行ったことがあります。