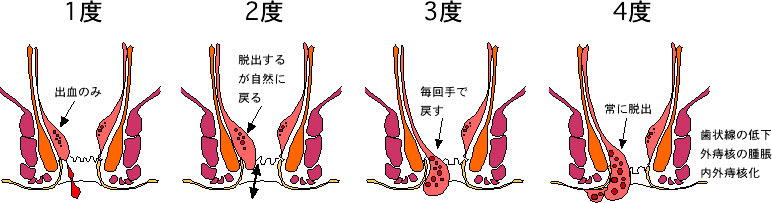

内痔核の治療は、脱出、出血の程度で総合的に判断して決めます。内痔核の程度は「ゴリガーの分類」が世界的に用いられています。正式にはローマ数字(ローマ字の大文字で表す数字、I, II, III, IVなど)で表します。ネット上の文字化けをさけるために、1,2,3,4を使っています。

1度:脱出はなく、出血のみ。軟膏、坐薬治療。出血が止まらない場合は、ジオン注による硬化療法(ALTA)が有効。

2度:脱出するが自然に戻る。軟膏、坐薬治療で維持療法。不快感が解消されない場合は、ALTAやゴム輪結紮療法(RBL)。

3度:毎回手で戻す。手術治療が基本。内痔核のみの場合ALTAが適応。外痔核が大きいなどの場合は結紮切除術(LE)。外痔核切除+ALTAなどの方法も有効。

4度:常に脱出。手術による結紮切除術(LE)が基本。

以上簡単に説明しています。出てくるのは内痔核とは限りませんので、ご注意を(「出てくる」のはいぼ痔だけじゃないを参照)。また、いずれの場合でも、良いお通じを心がける「排便コントロール」は必須です。嵌頓(かんとん)痔核は、4度の痔核に似ていますが、違います。血栓性外痔核も別の扱いとなります。このあたりも今後説明をしていきますね。

1度:脱出はなく、出血のみ。軟膏、坐薬治療。出血が止まらない場合は、ジオン注による硬化療法(ALTA)が有効。

2度:脱出するが自然に戻る。軟膏、坐薬治療で維持療法。不快感が解消されない場合は、ALTAやゴム輪結紮療法(RBL)。

3度:毎回手で戻す。手術治療が基本。内痔核のみの場合ALTAが適応。外痔核が大きいなどの場合は結紮切除術(LE)。外痔核切除+ALTAなどの方法も有効。

4度:常に脱出。手術による結紮切除術(LE)が基本。

以上簡単に説明しています。出てくるのは内痔核とは限りませんので、ご注意を(「出てくる」のはいぼ痔だけじゃないを参照)。また、いずれの場合でも、良いお通じを心がける「排便コントロール」は必須です。嵌頓(かんとん)痔核は、4度の痔核に似ていますが、違います。血栓性外痔核も別の扱いとなります。このあたりも今後説明をしていきますね。