先日紹介の「のぼうの城」・忍城(おしじょう)にまつわる場所を訪ねたのだった・・・

天正十八(1590)年の小田原の役では城主成田氏長は小田原城に籠城し(一応北条方に同行するが、豊臣に内通し、成田家の安泰をもくろむ)、残った士卒・兵・農民ら三千が立て籠った(城代成田長親らが、現地をを守っている)。攻城の総大将・石田三成は館林城を陥とした余勢で一気に力攻めを行ったが、意外なほどの堅城ぶりに水攻めを発案、延長28kmにも及ぶ「石田堤」を築堤したが、籠城兵が堤に細工し決壊、逆に三成の将兵二百七十名余が溺死した。結局、小田原城開城後も支城としてはただ一つ落城せず、城主氏長が秀吉軍に内通した功と、城兵の助命嘆願を受け入れる形で開城した。(以上、コピペ)

なお、上記文中の( )は、加筆。

水攻めの概観。今回回った、忍城や、丸墓山古墳、石田堤など、見て取れる。

中世の地方の支城など、およそ天守閣など、城と想像するブツではない。

近世1800年代以降の、再整備された忍城をやや再現したらしい・・・

側には、市役所や、文化会館などあり、そちらの駐車場が使い勝手は良いかも?

そこから、城に向けて、遊歩道にようになってまふ。

御三階櫓・・・リッパすぎだと思う。

復元門・復元鐘櫓・・・

伝・忍城高麗門・・・・こちら、風情あり。

いかにも~って思うのだけれど、壁にある鉄砲狭間って、外に向かって開いてるはずだけど、逆じゃね~かな?

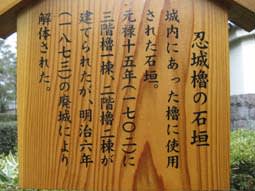

当時を偲ぶ、遺物。

こちらも、当時を偲ぶ遺構。本物はどこか、違う。時代を、もわって感じてよかった。

湿地の中のお城・城の周辺は、小さな河川や、写真の様な親水公園などあって、当時に湿地の事情など省みれます。

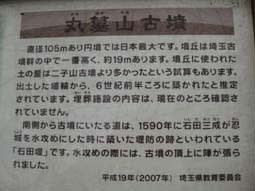

次に向かったのは、石田光成が陣を構えた「丸墓山古墳」。

ここ「さきたま古墳群」は、金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)で有名。1968年に稲荷山古墳から出土した鉄剣。その後1980年代にレントゲン調査でキンサクメイが見つかり1983年に同古墳から出土した他の副葬品とともに国宝に指定された。大和朝廷の東国支配を知る1級資料として、20世紀の偉大な発見の1つと言われている。ここも、いつか紹介したいね。訪ねるとたっぷり半日は楽しめます。

全体など・・・

本陣から、忍城方向を眺める。

アップすると、なるほど、御三階櫓が良く見えるぜ。

最後に行ったのは、石田提。

提内の家の高さなどから、提の当時の高さなど想像できる。

ここは、ものすごく、当時に思いを馳せることが出来て、良かったな。

兵どもの、夢の跡であります。

地元とか、近隣のこうした場所は、近いばっかりに行かないことが多いが、生きてる間に、行きたいと思うのであった・・・・・・・・・

見るのも行くのも好き。

白も黒も好き。

あの古墳は良いね~~

俺と同じなのだ!

ここに行って、お蕎麦なのね!

で、ゼリーフライって何?

クラゲの天ぷら? じゃないよね?

ゼリーフライってね、行田のB級グルメ、おからのフライなのだ。