自作品の「転用」を華々しく実行したシューベルト

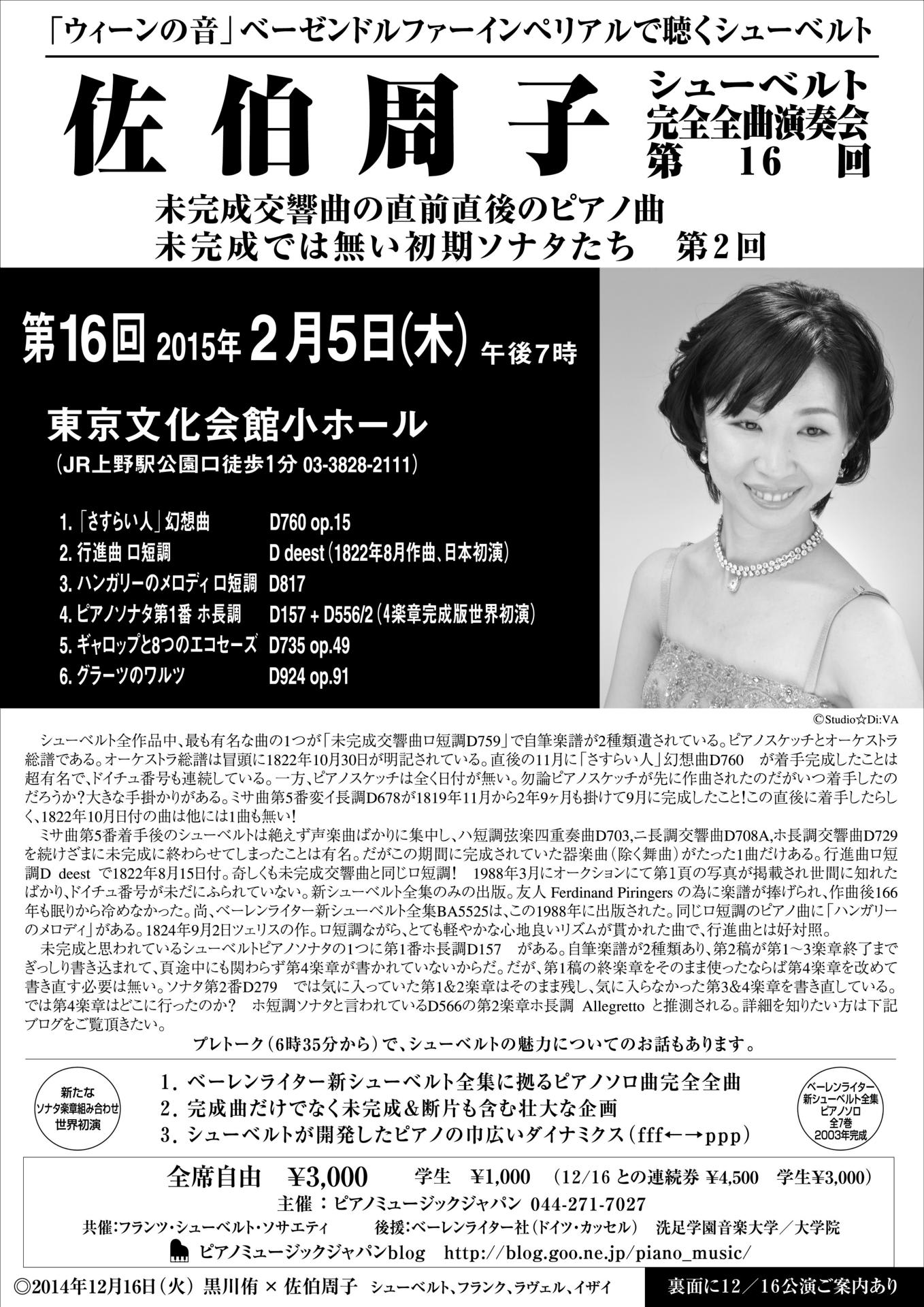

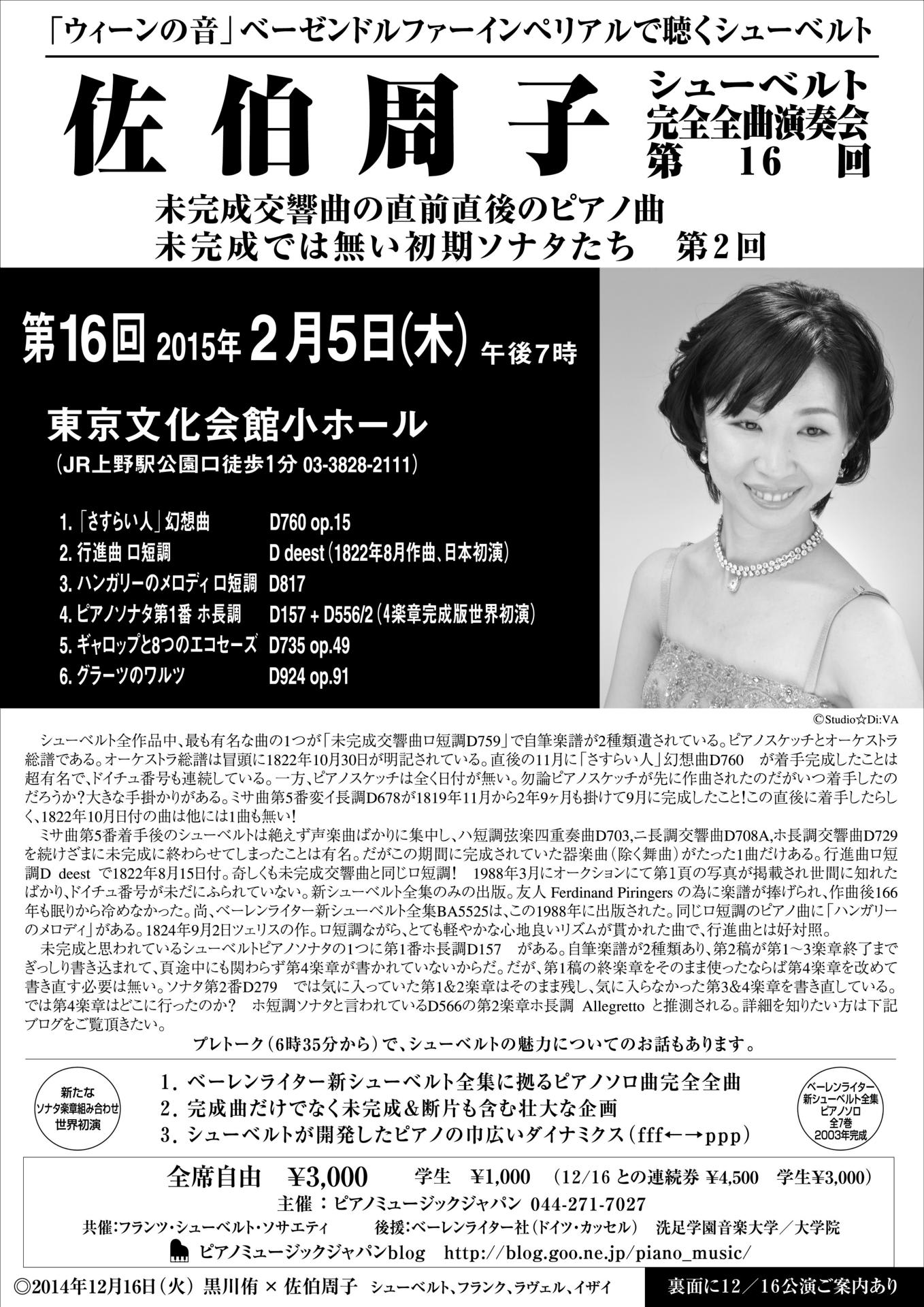

1816年12月作曲のリート「さすらい人」(シュミット詩)op.4/1 D489 を元に、ピアノソロ曲「さすらい人」幻想曲op.15 D760 は誕生した。以前から「転用」を実行していたシューベルトだが、注目を集めたのは初めてであった。

リート(D249 & D387, D493, D757, D550, D795/18, D326, D677, D531, D741, D882)→ 大器楽曲の変奏主題またはロンドなどの主題(D deest, D760, D784, D667, D802, D803, D804, D810, D934, D959)

ピアノソロ曲(D29 & D128/12, D157 & D557, D deest, D644, D366 & D783, D817, D200 & D589) → 同編成 または 大編成曲(D36, D566, D797, D602/1, D814, D818, D944)

「1」パターンは有名だが、「2」パターンはほとんど知られていない。最後に記した交響曲第8番「グレート」が第3番と第6番の交響曲から引用したのと劇音楽「ロザムンデ」D797 の序曲をオペラ「魔法の竪琴」D644序曲から転用したのを例外として、ピアノソロ曲 が「転用元」になっているのが目を惹く。今回の演奏会では D157, D deest, D817 の3曲を取り上げる。(「1」パターンの D760 も取り上げる。)

「2」パターンの特徴は『転用元』が一切生前出版されていないことである。「1」パターンは『転用元が超有名曲』が多いのと対照的。そして、D797(1823.12.20上演)は上演に漕ぎ着け、D602 = op.27(1824.12.18出版) D818 = op.54(1826.04.08出版) と当時大人気だったピアノ連弾の当該ジャンルの「初」の曲を飾ったのである。

「ハンガリーのメロディ」ロ短調D817 は、「1824.09.02 ツェリス」の署名の入った自筆譜が遺されているが、出版された連弾曲「ハンガリー風ディヴェルティメント」ト短調D818第3楽章(=終楽章)ロンド主題と全く同じなので、扱いがわからず 1962年まで出版されなかった悲劇に見舞われた。

行進曲ロ短調D deest に至ってはさらに数奇な運命の星の下に生まれた。シラーの詩「戦い(Die Schlacht)に2回作曲(D249 = 1815.08.01 未完成 と D387 = 1816.03 詩へのメロディーラインは完成)している。(そして、ピアノソロ曲行進曲ロ短調 D deest が生まれ、ピアノ連弾「3つの英雄的行進曲」作品27 D602 第1番ロ短調 が作曲出版されたのである! 詳細に見てみよう。

シューベルト 行進曲ロ短調 D deest の数奇な生い立ち

D249 "Die Schlacht. Schiller" 題名の 1815.08.01 付け自筆譜。35小節の前奏ピアノパートのみ。第36小節には "Rec."(= Rezitativ)の記載のみで音符はロ短調の主和音が書かれているが、歌詞には付曲無し。現在に至るまで未出版。テンポ指定 Marcia

D387 題名無しの 1816.03 日付自筆譜。シラー詩「戦い」。ピアノ前奏は33小節。全522小節で詩の全てにメロディーラインは付曲されているが、(3段楽譜では無く)2段楽譜の草稿。男声ソリストと男声合唱のために作曲されたと推測。ブライトコプフ旧シューベルト全集の「補追」(1897発行)の最終曲第44曲として初出版であり、かつ現在までの唯一の出版である。

D deest "Marche Aug. 1822 Frz. Schubert mpia" と冒頭に記載されたピアノソロ自筆譜。"15=Aug. 1822" で締められている。1988年ベーレンライター新シューベルト全集BA5525 が初出版であり、かつ現在までの唯一の出版である。35小節の主部 + 28小節のトリオ。テンポ指定 Allegro assai

D602/1 ピアノ連弾曲 「3つの英雄的行進曲」1824.12.18出版、自筆譜筆写譜無し。1824年ツェリスにて作曲。33小節の主部 + 28小節のトリオ。テンポ指定 Allegro moderato

シラー詩「戦い」の為に作曲しようとした前奏ピアノをそのままピアノ曲に転用したのが、ピアノソロ曲行進曲D deest 主部であり、トリオはこの時に作曲されたと考えられる。当時シューベルトは、ミサ曲第5番変イ長調D678(1819.11 - 1822.09)最終構想の直前期であった。この時に既に「魔王」作品1 D328 を初めとして作品11までの歌曲集9集、ピアノソロ曲「36のオリジナル舞曲集」作品9 D365、ピアノ連弾曲「フランスの歌曲に拠る8つの変奏曲」作品10 D624 を既に出版していた。

「さすらい人」幻想曲作品15 の前駆作品として、リート → 器楽曲 となった ロ短調行進曲 D deest

行進曲作曲のわずか3ヶ月後の 1822.11 「さすらい人」幻想曲は作曲され、そのわずか3ヶ月後 1823.02.24 に出版されたのであった。「英雄的行進曲」として連弾用に再度転用されたのは翌年のツェリス旅行の産物であり、1824.12.18 に「初出版の行進曲」作品27 として出版。好評だったのだろう、生前出版された 連弾行進曲は作品40(6)、作品51(3)、作品55(1)、作品63(1、但し本来は行進曲として作曲されていない!)、作品66(1)と次々に出版に至ったのであった。

「有名リート → 大器楽曲主題」の開始点 = 「さすらい人」幻想曲作品15 D760

「さすらい人」幻想曲作品15 D760(1822.11), 「ます」ピアノ五重奏曲D667(1823夏), 「萎んだ花」変奏曲D802(1824.01), 「死と乙女」弦楽四重奏曲D810(1824.03), 「わが挨拶を送らん」幻想曲D934(1827.12) と続く「有名リートの大器楽曲化」路線の出発点が「さすらい人」幻想曲である。「死と乙女」弦楽四重奏曲 を唯一の例外として、「シューベルティアーデの仲間のために作曲した」のが特徴である。マイヤーホーファー、ショーバー、コリン などの「シューベルティアーデ所属の詩人」は自作の詩にシューベルトが付曲してくれるのが、至宝であった。演奏家の リーベック(ピアノ)、シュティールのバウムガルトナー(チェロ)、ボーグナー(フルート)、スラーヴィク(ヴァイオリン)などのために全力で作曲されたこの作品群は、質の高いシューベルト作品中でも、最も高みにあると多くの人が認識している通りである。

未完成では無い初期ソナタたち 第2回

ピアノソナタ第1番ホ長調は2稿あり、ドイチュ番号が飛んでいることが全作品中このソナタだけの特徴である。なぜ飛んだのか? と言えば、第1稿D154(1815.02.11)と 第2稿(1815.02.18)の間に 変奏曲ヘ長調D156(1815.02.15)が同一楽器で挟まれているからである。第1稿は第1楽章のみ、第2稿は第1~第3楽章まででメヌエットトリオの後に3頁分の空白頁があるので作曲放棄された、と従来考えられて来た。

ホ長調またはホ短調で開始されたピアノソナタ第1楽章は、D157/1, D459/1, D566/1, D459A/3 の4曲ある。終楽章は、D459/2, D566/2, D506 の3曲で1曲分足りない。この内、D459/1 - D459/2 は同じ紙に続けて書かれているので組合せは疑いの余地が無い。D506 は、1816.12作曲のマティソン詩「人生の詩"Lebenslied"」D508草稿の裏に草稿断片(57-87小節)が書かれているので、D566/1 か D459A/3 のどちらかになるが、D566/1 は D566/2 と組み合わされて保管されていたので、D459A/3 との組合せが濃厚な旨が ベーレンライター新シューベルト全集 に明記されている。

D566/2 は、自筆譜も筆写譜も写真版をも含めて一切、1907年にブライトコプフ社が初出版した以前も以降も確認されていない楽章である。D566/1, D566/3 は 1925.04.17 にアドルフ・バウアー作成の筆写譜が存在するのに、D566/2 だけは筆写することを 当時の所有者=エーリヒ・ブリーガー が許可しなかったのである。D566/3 トリオに限っては、写真版を許可したほど、であるのに! なぜ筆写許可しなかったか? 用紙や筆跡が異なっていた可能性が極めて高いのだ。D566 は兄フェルディナンド・シューベルトが「4楽章」としてカタログに記載しており、スケルツォ と トリオ も用紙が異なっていた可能性が高い。つまり

D566 は以前作曲したピアノソナタ終楽章をそっくりそのまま流用した → D157終楽章を流用した

と言うことである。第1稿第1楽章は、他楽章を従えていない。第2楽章は ヘ長調変奏曲D156 であり、『楽章冒頭』から別の用紙に書いた、と考えられる。それは、師匠サリエリの指示だった可能性が高い。既に、弦楽四重奏曲9曲、交響曲2曲を作曲していたシューベルトであるが、弦楽四重奏曲ハ調D32 では、第1楽章と第4楽章をどちらに配置するのか迷った後があり、最終決定はシューベルト自身が行ったのか? 師匠サリエリの指示なのかは判っていない。D154第1稿作曲前に「各楽章は別の用紙に書くように」とサリエリに指示されていたのか、第1 → 第2 → 第3 → 第4楽章の順に作曲を想起しない自分=シューベルトの書き直しのためか、各楽章が別用紙に作曲されたと考え、サリエリが気に入った第2楽章をサリエリに献呈の辞を付けて献呈したため、最少に言って第2楽章を再作曲することが必要になり、作曲の手が早いシューベルトは第1楽章から第3楽章を一気に書き残した。第4楽章は気に入っていたので再作曲しなかった。

ホ長調ソナタ第2稿は第1稿終楽章D566/2 を従え、完成した作品である。ホ長調ソナタ完成後、ゲーテ詩「ミニヨンに」作品19/2 D161(1815.02.27), ゲーテ詩「恋人の近く」作品5/2 D162(1815.02.27), ミサ曲第2番ト長調D167(1815.0302 - 07), 弦楽四重奏曲第10番ト短調D173(1815.03.25 - 04.01), 交響曲第3番ニ長調D200(1815.05.24 - 07.19)と次々に傑作を作曲し初めたのである!