<サブ企画 : デジタル庁構想のねらいは何か><特集「映画で振りかえる2020年」>報告:笠原眞弓

→アーカイブ録画(92分)

今年最後のレイバーネットTVは、なんということか、私たちの映画といえば木下さん、木下さんといえば映画の木下昌明さんが亡くなって10日後に、今年を振り返る映画特集でした。会場に素敵な写真が飾られ、見守っていてくださるような気持になったのでした。

デジタル庁の担当大臣は、政界のデジタルおたくといわれる平井卓也さん。マイナンバーを拒否している私は、保険証と一緒ということだけで、とんでもないことが起こりそうで恐ろしく、しっかり聞かなくてはならなりません。

メインキャスター:北健一/北穂さゆり

1,<デジタル庁構想のねらいは何か>

ゲスト=宮崎俊郎(共通番号いらないネット)

宮崎俊郎さんは、コロナの中で、密を避けたい人にとってデジタル化、オンライン化を進めることはいいことだと思っている。本当にそうだろうか。話を聞いていくと、デジタル化とマイナンバーカードの紐づけは切っても切れない関係にあり、しかも他人に知られたくない個人情報がたった1枚のカードに収められるということ。これって、なくしたらどうなるの?と心配になるのであった。

・縦割り社会から超監視社会へ デジタル庁の存在目的は?

一番の問題は記録が残ることであり、デジタル化の裏側にはキャッシュレス化があり、その記録が国家としての国民の管理から、さらに企業へとつながっていくことという。

これまで進まなかったのは、省庁ごとの縦割り社会だったからだが、それをトップダウンにしてすべての省庁の仕事を一元化すること。つまり、マイナンバーは、税と社会保障、のちに災害対策の3領域にのみ使うものだったが、デジタル庁直轄の番号にして、あらゆる情報をマイナンバーに紐づけ、国民を管理するための超監視社会を作ろうとしている。そこが最大の問題だと指摘。国民の情報を一元化すると、国が利用しやすくなり、ゆくゆくは民間も使えるようにするとか。日本の産業界は、デジタル化が遅れているから産業も遅れると焦り、生き残るためにと、危機意識が高いこともある。

・学校の成績まで一生ついてまわる? 紐づけされるものは?

まず健康保険証(2021年3月から)、運転免許証(2026年から)として使うことが日程に上がっている。そのほか教育(学歴等)、銀行口座(生涯1銀行1口座ということはあり得ないので、異論も出ている)が言われている。国として力を入れているのはこの「教育」と「医療」の把握である。もしかしたら小学校時代の成績も付いて回るのかなぁと、不安になった。

現在マイナンバーカードの保有者は2700万人だが、健康保険証は8700万枚、運転免許証は8200万枚が持っている。それらの人が、紐づけされることになる。つまり、2022年末までに全員に持たせ、持っていないと、あらゆる場面で不便になるようにしようとしている。それは、まさに国民総番号制(国民パスポート構想)である。

・世界的に情報の一元化に危機感 日本も早く顔認証反対を

世界的にみても、市民の情報が一元的に国家や企業に集積され、プライバシーが侵されることについては、一定の規制をかける動きが起きている。日本でこのカードが広がらないのは、情報の漏洩に対する不安感ではないかと考えられるが、もう一方で、日本は「国に従う」風潮があり、市民運動として「NO」という声が挙げられていないことは問題だと指摘する。

サンフランシスコ州では、市民の力で顔認証は公的な場所では使えない条例ができた。一方で、コロナ対策の給付金の支給が早かったのは、デジタル化というより、毎年税金支払いのため、口座を国に登録するシステムがあるからという。

・地方自治体より遅れている国の個人情報保護制度

すべてが1枚のカードに納まるとなると、個人情報保護が問題になってくるが、国より地方自治体の方がこのことには取り組みが早く(60年代から)、制度もしっかりしている。国はそのタガを外そうとしているというのだ。

・個人情報が、どれくらい漏れるのか

運転免許証化は、警察が今まで見られなかった個人情報も採録できるようになったと理解していいと、怖いことを言う。今後の思想調査にも使えるのかと、大きな不安が湧く。

<2,ほっとスポット(休憩タイム10分)>

・ジョニーHの替え歌:「スイートホーム・シカゴ」、題して「ステイホーム・しかも」。2曲目は「七つの子」、題して「七つの小」軽妙に2曲が唄われ、笑いが漏れた。

・乱鬼龍の川柳 木下昌明さん哀悼句「映画から学び映画とともに生き」

・写真部の「今月の一枚」 バタリーケイジの2枚。動物利用の見直し。

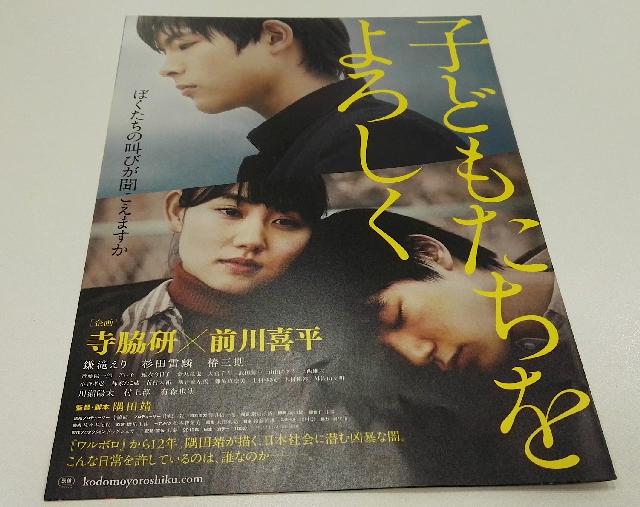

3,特集: 映画で振りかえる2020年

→映像ココカラ

進行=堀切さとみ 笠原眞弓

ゲスト=永田浩三(ジャーナリスト・武蔵大学武蔵大学社会学部教授)

コロナで開けてコロナでくれる1年、映画を1本も見らけれなかった人、家でビデオ三昧だった人、それぞれの今年の1本からの映画のコーナー。そんな中でも永田さんは「映画は映画館で観るもの」と、見られなくなる前日の夕方まで、映画館にいたという。映画をレイバーネットなどで紹介している笠原は、映画館で見られない時期もあったけれど、いい映画が何本もあったとコメント。

・「あなたが選ぶ今年の1本」の発表。職場内でも『鬼滅の刃』1本の中で、他の方の1本は?

16人、13作品が寄せられた(それぞれの推薦文を読み上げたが、ここには抜粋のみ。()内、推薦者。まとめの都合で、放送順番とは違う)。

●『スパイの妻』(松原明)戦争に向かう今の日本の雰囲気とダブった。731部隊を目玉に据えたところもすごい。黒沢清監督の「コスモポリタンとして生きよう」というメッセージに共感した。

●『三島由紀夫VS東大全共闘』(小林未来)60年代の三島と学生の濃い討論。手応えが凄い。議論がロマンな時代。討論進むと三島と学生の求めているものに共通項が見えてくる展開に!

●『馬三家からの手紙』(そら)NHKの番組から生まれた。中国の都合の悪い情報を隠すために、強制収容する政府を描いたドキュメンタリー。人として、人権抑圧をどう見るかと考えさせられる。

●『娘は戦場で生まれた』(シネママ)戦地の生々しさを伝える映像だけではない,命がある幸せが胸に刺さる。ここにこの映像があることも、その家族の命が現在も健全であることが奇跡といえる。

(スマホの映像も多用されている)

●『マッカチン シャドー・ザ・パンデミック』(北穂さゆり)東京の自然は、50年かけて作られた。その頃は線路脇のどぶ川にザリガニがいたが、今はいない。それを2週間のオリンピックのために破壊した。マッカチンとは真っ赤なアメリカザリガニのこと。動物ジャーナリストの佐藤栄記監督が、10年の歳月をかけて撮り続けた東京の生き物の姿。

●『パンドラ』(柴田武男)2016年制作だがとにかく面白い。思わず日本と同じだなあと。特に、廃炉を怖れて海水投下が遅れたことに苦笑。最後の家族愛には思わず泣ける。特攻の若者達もそう言われたのかと連想。

●『ドリーム』(乱鬼龍)2016年の公開当時から観たいと思っていた。思っていた以上に秀逸。アメリカ社会の「黒人差別」「女性差別」を巧みに描いている。アメリカ映画の底力を感じる。

●『家族を想うとき』(山口正紀&森健一)労働者・貧しい者を追い詰めていく資本主義と、それに抗う人々の姿を感動的に描いた傑作。理不尽な扱いを受けながら懸命に家族を支えようと苦悶する主人公。

ケン・ローチ監督の作品は、伝統的な労働者階級の家族の中にある全うさ、いたわりや不正への怒りなど、喜怒哀楽がしっかりとしていることだ。これ以上堅実な道徳観を壊す富裕者たちの勝手を許したくない。

●『アリ地獄天国』(しまでひでひろ)「労働映画」の範疇を超え、人間のあり方に迫るドキュメンタリー映画の傑作。今の時代と日本社会の本質、そして家族の現実までを鮮やかに描き、ケ ン・ローチ監督の『家族を想うとき』にまけない。

●『花のあとさき ムツばあさんの歩いた道』(根岸恵子)18年撮り続けたドキュメンタリー。秩父で畑に花や花木を植えて畑じまいをするムツばあさん。山での暮らしや人々のつながり。日本人が忘れゆく大事なものを思い出させる。今年観た映画で一番静かに感動した。

*永田さんのコメント

永田さんがNHKにいらしたころに、この元になる番組を企画。撮影の最後に偶然出会ったムツばあさんをその時のカメラマン(百崎満晴さん)が撮り続け、その後を継いだ方が亡くなっても通い詰めて作品にしたと、秘話を披露。

●『群衆(同じ監督の映画をこのテーマで括る)』(笠原眞弓)スターリン時代の始まる『粛清裁判』と、終りの『国葬』、ナチスの強制収容所を見学する現代の人たち。それぞれの“群衆”とは。

*笠原のコメント

日本の配給会社の感性で「群衆」という視点で選び、一挙上映した3本。スターリンのことは、最近見直されているとも聞くので少し不安だが、注目の映画と笠原。

永田さんが続けて、スターリンの政策がらみでは、ウクライナを舞台にした飢餓輸出を暴いた映画『赤い闇』がお薦めだという。世界が恐慌に陥っているときに、ソ連だけ余裕があって食料を輸出している。そのすばらしさを報道するべく入国するのだが、実態は酷い飢えにあえいでいた。ドラマ仕立てだが、史実に基づいたスターリン時代の闇である。

●『はりぼて』(堀切さとみ&唐辛子文句郎)メディア規制を強める中で、メディア側も忖度する時代だが、富山の地元テレビの奮闘で暴かれる市議たちの不正。それが、大量辞任につながる。速い展開でわくわく。草津町の市議のセクハラ事件もこのようにしたら、ドミノ倒しのようになるかも。

・『はりぼて』に見る日本社会のはりぼてぶり

ここで『はりぼて』の予告編が流され、市議たちの迷優ぶりに大爆笑。永田さんは、最後は議会や役所を告発していた2人の監督も、現場を離れたり、他のテレビ局に移っていく。つまり、当のメディアも怪しいよねという話になっているという。会場からの「NHKは?」という質問に「それはもう、はりぼての最たるものでは」と答える永田さん。そして、図体ばかりでかくて、反省の色がないと菅さんの生放送後の対応に言及し、いまだに改められないNHKの忖度人事を嘆く。

●『マルモイ』(森本孝子&小野政美) 日本の植民地支配とはどういうことか。創氏改名、日本語使用が強制される中で、母語を守るために辞書つくりをする。朝鮮語の読み書きも出来ないパンスは、朝鮮語辞書作りを通して、自分の話す朝鮮語の大切さに気づいていく。

・『マルモイ』日本の映画人も作るべきでは?

『マルモイ』の予告編が流れた後永田さんは、言葉(国語)はとても大事と言い、日本の中の朝鮮学校ももとをただせば、国語教習所だったとか。そして、日本の映画人もこういう映画を作るべきだと指摘する。

ここで映像では消えているが、笠原が、戦時中朝鮮に小学校の教諭として赴任した沖縄出身の方の苦悩を話す。「沖縄では、戦前に方言追放と自分たちの言葉を奪われた。それなのに、自分は朝鮮に行ってそれをした」と。二度とあってはならない言葉の剥奪である。

・特別コーナーは木下さんと永田さんの推薦映画

●『千と千尋の神隠し』木下昌明さんとの最後のレイバーネットシネクラブ(11/22)で取り上げた、木下さんの推薦作品。その時のビデオが流れた。コロナの時期、少しでも明るい映画で楽しみながら考えると。映画に登場する「かおなし」を顔がないとは、自分がないということといい、だんだん自分を作っていくと。顔のないところは菅のようだと語る。

●『異端の鳥』(永田浩三)ベネチア映画祭で話題になった作品。イェジー・コシンスキ(ポーランド)の『ペインティング・バード』の小説をチェコのヴァーツラフ・マルホウル監督が映画化。

永田さんは、この映画について熱く語る。「戦争で一番傷つくのは“子どもだよ”とのテーマ。ホロコーストから逃れるため、良かれと疎開させるのだが、そこで数奇な運命をたどり父親に再会する」。続けて「その間、これ以上ないくらいの残酷な場面のオンパレードで、人間はかくもひどいことをする存在だということを映像で教えてくれる。コロナの中で人を排除することが日本でも横行するが、この映画はそれをシンボリックに表している」という。しかもモノクロ映像の可能性を遺憾なく見せてくれるし、音楽も美しく、地域が特定されないようにセリフはすべてエスペラント語になっているという稀有な作品だ。

・永田さんの初監督作品『命(ぬち)かじり~森口豁 沖縄と生きる~』

沖縄から発信した初の本土出身ジャーナリスト森口豁さんを撮った作品の予告編を見る。森口豁さんは、高校時代に後輩に誘われてその故郷沖縄を訪ねる。そこで見、感じたことの大きさに大学進学後、中退して沖縄にわたる。本土出身の初の沖縄のジャーナリストとしての人生が始まる。彼の出会う事件の当事者例えば日の丸を焼いた知花昌一さんたちと、丁寧な関係を保ち続ける様子が、映し出される。

1971年のコザ報道をしっかり記録したのも、宮森小学校への米軍機墜落事故も記録したのも森口さん。沖縄の本土復帰への熱い思い、それが裏切られていく問題、今の辺野古基地が作られることの悲しみや怒りを本土出身者として、本土に伝える“伝え手”としての森口さんの人生。後継者を育てることにも熱心だったという彼の周りには、三上智恵さんもいる。

森口さんのお人柄のよく出た映画だ。永田さんは彼の沖縄訪問にカメラを持って同行して、ご自分がドキドキしながらの感動を、ほかの方にも味わってほしいということで結果的に映画になったという。

・学生たちとの映像作りは社会と出会ってもらいたいから

メディア社会学としての映像作りを2年生と4年生でしている。だが、映像を作ることが目的ではない。学生たちにきちんと社会に出会ってもらいたい、その手段の一つとしての映像作りとのこと。面白い人がいるとか、こんな理不尽なことがまかり通っていいのかということに気づくこと、相手の言おうとしていることを聞き取れたかが大事という。

最後に来年のおすすめの映画は? の問いに、永田さん参加している江古田映画祭で上映を予定している樋口健二さんの映像だという。この映画祭は2012年から始まり、来年10回目を迎える。それを機に、映画祭にかかわる人たちで1本作るというのだ。来年3月の江古田映画祭が楽しみだ。

こうして映画三昧の今年最後のレイバーネットTVは、終わった。(次回は2021年2月17日の予定)

*写真撮影=小林未来