National Geographicsという雑誌がカナダのトロント大学が1月18日にサイエンスに掲載された表題の研究発表を紹介していた。地球と天体衝突が2.9億年前から急増、今も継続か過去10億年の衝突ペース変化を初めて解析し、「信じられないような結果」が出たことを紹介していた。落下してきた物体は小惑星の分裂体で、、大昔に小惑星帯で内部衝突が生じたため、その破片が、地球軌道に降り注いだ結果だという。

以下、National Geographicsの紹介記事::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

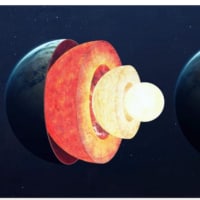

46憶年前に誕生して以来、太陽系は危険な場所であり続けている。地球をとりまく宇宙空間はかつて、仕掛けが満載のピンボールマシンのように、小惑星や彗星があちこちで衝突しては、生き残った天体の表面にクレーターを残していた。 今でも、あらゆる形や大きさの天体が、地球のまわりでぶつかり合い続けている。しかし、時間の経過とともに衝突の回数が具体的にどのように変化していったかは明らかになっていなかった。

カナダのトロント大学の研究者は、地球への隕石落下のクレーターは風化で消えてしまうので、まず、NASAの月探査衛星のデータから月に衝突した隕石の数を調べ、次に地球がマグマから固まって出来た時に生成されたキンバーライトの浸食から隕石落下の頻度を調べ、両者がほぼ同一で、2.9億年前から、月と地球への隕石落下の頻度が増えているということ。

だが、1月18日付けの科学誌「サイエンス」に発表された論文で、驚くべき事実が明らかになった。NASAの月探査衛星のデータを使った研究によると、天体が月に衝突するペース(ひいては天体が地球に衝突するペース)が2億9000万年前に激増していて、その影響がまだ続いているかもしれないというのだ。

キンバーライトは地下のマグマが冷え固まってできる火成岩で、非常に古く安定した大陸の地中で「キンバーライトパイプ」と呼ばれるパイプ状の岩脈を形成する。キンバーライトパイプは地中深くから浅い地殻までダイヤモンドを運んでくることで知られ、最近では詳細な地図が作られ、ダイヤモンドの採掘に役立てられている。

「大陸は、数千本のキンバーライトパイプが刺さった針山のようなものなのです。キンバーライトパイプが受けた侵食を調べれば、古い時代のクレーターが受けた侵食作用を知ることができます」とガーノン氏は言う。今から6億5000万年前には、地球全体が凍結する「スノーボールアース」と呼ばれる現象が起こり、キンバーライトパイプを含む地殻の3分の1が削り取られた。そのため、これより前の時代の衝突記録はほとんど残っていない。

それ以降では、侵食はほとんど起こっていなかった。つまり、クレーターの記録に偏りはない。それなら、2億9000万年前に月で起きた衝突の増加が地球でも同様に起こったことを示しているはずだ。

ボトキ氏は、「最も単純なモデルでは、隕石の衝突ペースは2億9000万年前に増加し、まだ高い状態が続いているという結果になりました」と言う。「私たちは、この結論に自信を持っています」

米ノースカロライナ州立大学惑星地質学科のポール・バーン助教は、地球と月の記録が一致していることから、「今回の発見が本物である可能性は高いと考えられます」と言う。なお、バーン氏は今回の研究には関与していない。

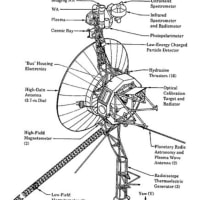

月と同じように大気がなく、侵食が起こらない水星の観測データも役に立つかもしれない。欧州宇宙機関(ESA)の水星探査機「ベピコロンボ(BepiColombo)」が2025年に水星に到着すれば、LROのディバイナーと同様の観測装置を使ってクレーターの地図を作成し、形成年代を調べることができるからだ。

「水星でも同じような兆候が見つかるかもしれません」とマズルーイー氏は言う。「もしそうなれば、本当にすごいことです」

小惑星帯の変動

問題は、なぜ隕石衝突が増えたのかということだ。ボトキ氏によると、地球に衝突する天体のほとんどすべてが小惑星帯からはじき出されたものだという。大きい小惑星が衝突などによりバラバラになると、多くの破片を生じる。

これらの破片は長期間にわたって太陽の光を大量に浴びる。「ヤルコフスキー効果」という物理学効果により、破片に吸収された放射が再放出されるときに、破片に小さな力を及ぼす。破片はこの力の影響を受け、たまたま地球の重力が届く場所に移動すると、衝突進路に入ることもある。

「何らかの原因により小惑星帯から多くの小惑星がはじき出されると、少し遅れて、地球に降り注ぐ隕石が増加します。その数は時間とともに徐々に減少していくでしょう」と、ボトキ氏は説明する。

小惑星帯から多くの小惑星をはじき出したのは、数回にわたる小惑星帯の分裂かもしれないし、たった1度の大異変かもしれない。正解は将来のモデル研究によって明らかになるだろう。

その原因が何であれ、衝突ペースの増加は、地球の過去の解明に興味を持つだけでなく、恐竜と同じ運命をたどることを回避したいと願う科学者にとっては、興味の尽きない研究テーマだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます