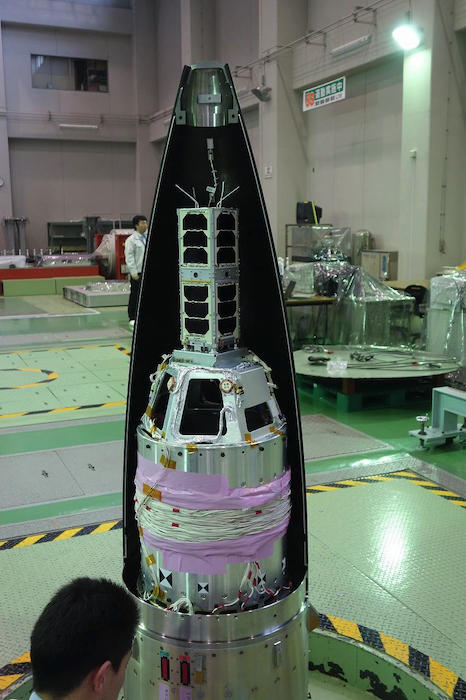

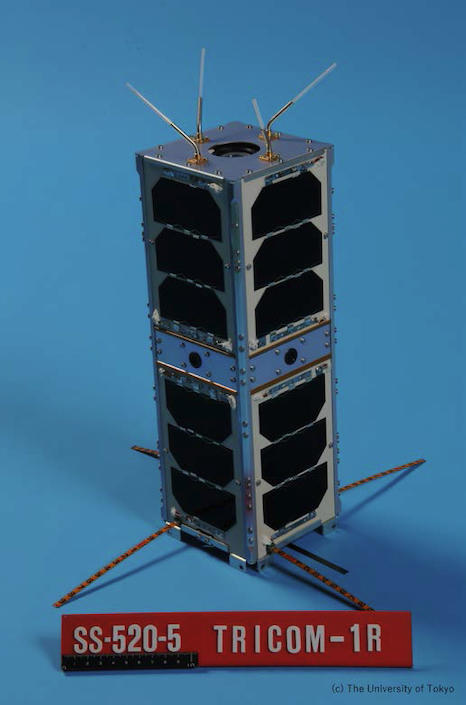

地上のセンサーのデータを収集するシステムを実証した「たすき(TRICOM-1R)」を打ち上げたJAXAのSS-520 5号機 クレジット:JAXA

<地上や海上に置かれたセンサーが取得した情報を衛星で集める超小型IoT衛星の宇宙ビジネスが世界で広がりつつある>

2019年1月、米航空宇宙企業SpaceWorks社は、世界の超小型衛星市場レポート2019年版を発表した。1~50キログラムの超小型衛星打ち上げは拡大を続けており、今後5年で2000機から最大2700機以上が打ち上げられる可能性がある。

超小型衛星計画は、大学などのサイエンス目的だけでなく宇宙ビジネスへの活用が広がっている。上記のレポートによれば、2018年のハイライトのひとつが、IoT衛星の登場だ。1年で7社のベンチャー企業が超小型衛星によるIoT衛星を打ち上げ、運用を開始した。2019年以降もこうした動きが続き、超小型衛星市場を牽引していくと見られている。

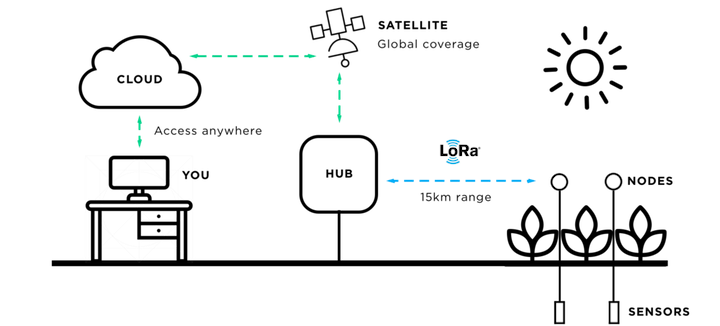

IoT衛星(Iot/M2M衛星とも)とは、地上や海上に置かれたセンサーが取得した情報を衛星で集め、地上の衛星基地局へまとめてデータを送信することで、センサーをネットワークに組み込むシステムだ。地上のセンサーの周囲に携帯電話の基地局など利用できる電波がないところでもデータを集められるようになる。自動走行車やUAV、無人船舶といった移動体の見守りから、貨物や輸送コンテナの追跡、水位・雨量監視や農業、放牧の牛に取り付けて追跡するなど多様な用途がある。

これまでセンサーからデータを集める役割は、大型の衛星通信網が提供していた。高速通信が可能なものの接続料金が高額な衛星通信の利用よりも、データ量は小さく通信速度も限られるが、利用コストが低い超小型衛星の活用に関心が集まっている。中でも、キューブサットと呼ばれる10センチ角の規格化された衛星ならば、3U(10センチ角3つ分)サイズで地上のセンサーデータを直接集めることができる。

大型の静止通信衛星が1機で数百億円の開発コストがかかるところ、キューブサットならば同じコストで100機以上製造できる。衛星数が多ければ地上の1地点の上空を衛星が通過する回数が増え、高頻度にデータを集められるようになる。

世界のIoT衛星ベンチャー

2018年に打ち上げられたIoT衛星ベンチャーはこうした超小型衛星IoTのサービスを目的とした企業だ。オーストラリアの大学発ベンチャーMyriota(ミリオタ)社は、キューブサットで地上のセンサーから直接データを集めるIoT衛星を50機運用する計画を持っている。ボーイングから1500万ドルの出資を獲得しており、2018年12月の初打ち上げから順次衛星数を増やしていく予定だ。

衛星数拡大を急ぐあまり、打ち上げ時に問題を起こしたのが米カリフォルニア州のSwarm Technologies(スウォーム・テクノロジーズ)社だ。2018年1月にインドのロケットで打ち上げられたスウォームの超小型衛星はキューブサットからさらに小型の衛星が分離する構造となっており、軌道上での衝突や事故を防ぐための監視が困難なサイズだ。この懸念から、スウォームはFCC(連邦通信委員会)の許可を得ないまま打ち上げを実施し、発覚後にFCCは次の打ち上げ計画の許可を取り消している。

通常のキューブサットであればスウォームのような問題は起きていない。ミリオタと同じオーストラリアのFleet Space Technologies(フリート・スペース・テクノロジーズ)社は、「ケンタウリ」と名付けられた3Uサイズのキューブサットで、11月、12月と立て続けに3回打ち上げ、衛星数を急速に拡大している。ハブと呼ばれる、センサーからの情報収集と衛星通信機能を備えた機器とセンサー10個のキットが月額29ドル。追加センサー1個あたり2ドルという価格をWebサイトで公表し、低価格と導入しやすさを打ち出している。

日本の大学発IoT衛星

日本でIoT衛星サービスを実施するベンチャー企業はまだ現れていないが、大学ではすでに衛星IoTを活用した研究開発が行われている。

和歌山大学では、地上での通信が困難な山間部などにセンサーを設置し、インマルサット衛星などを使ってデータを収集する実証を進めている。土砂崩れによって川がせき止められてできた自然ダム(天然ダム)や農業用水の水位観測、河川の水位観測、イノシシ罠の監視や海水温の計測データ収集などが行われている。

衛星が周回しながら地上のセンサーのデータを収集していくシステムを、Store and Forward(ストア・アンド・フォワード)と呼ぶ。これを実証したのが東京大学開発による「たすき(TRICOM-1R・トリコム-ワン-アール)」だ。2018年にJAXAの超小型ロケットSS-520 5号機によって打ち上げられた「たすき」衛星は、免許を必要としない特定小電力無線局によるセンサー機器からの小さな電波を受信し、地上局に送信する実証を行った。

IoTで一般的な無線変調方式LoRa(ローラ)を使い、世界で多く使われている方式に合わせた。日本以外の国でも地上から衛星への通信に成功しているといい、同型の衛星を多く製造し、コンステレーション(衛星網)化することが可能になっている。

2018年8月に運用を終了した「たすき」衛星に続き、開発に参加した東京電機大学が新たなIoTキューブサットの開発実証を計画している。東京電機大学のキャンパスがある埼玉県鳩山町にちなみ、「ハトサット」と名付けられる衛星だ。

人の手で携帯可能な小型軽量の送信機から登山者の生体情報などを送信し、安全確認などができるIoT衛星システムを実証する。「たすき」と同様に日本で利用できる920MHz帯の周波数を使う。この周波数帯は草木を通り抜けやすく、木立が存在する山間部などでも利用しやすいという。将来は、よりデータ量が大きいMEG、MRIといった脳の検査機器のデータをIoT衛星を使って収集、送信するシステムの開発につなげるという目標を持っている。

IoTシステムで接続される機器数は、2015年の60億台から2025年までに270億台まで拡大するという予測がある。地上で電波の利用できない場所にあるセンサーからのデータ収集は、広域の利用で活躍する衛星の出番だ。需要が拡大する中、日本でも海外同様にIoT衛星ベンチャーが宇宙ビジネスのひとつとして生まれる可能性は高そうだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます