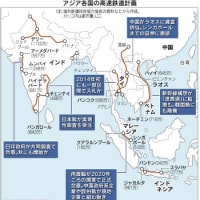

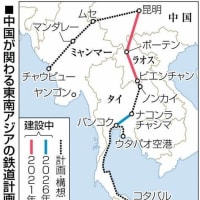

日経が、水素ハイブリッド電車「HYBARI」(ひばり)を開発したとのニュースを出している。水素燃料電池と蓄電池を併用するハイブリッド電車。海外ではドイツで18年に水素を燃料にした燃料電池鉄道の営業運転が実施されているから、日本は少々後れを取ったという事。DENCYAという電池駆動の列車が勝手のディーゼル路線で走行していて、近隣の住民に言わせると、すすも出ず、洗濯物も横れないし、音が静かでよいとか。しかし、走行距離は10Kmとか短く、架電のある駅に着くとしばらく、充電していて、支線専用で、乗り換え乗客にはちょっと不便。それが、1回の水素充電で140Km走るという事で、支線沿線の学生やサラリーマンが乗り換えなしで本線の目的駅に行けるので便利になる。

しかし、水素利用では、日本、最先端を行っていたと思いきや、ドイツが水素燃料鉄道を、3,4年前に営業運転をしていたとは。日本は世界最先端技術開発に出遅れ始めた典型例ではないかと思うと、歯痒くなる。

もともと鉄道はトラックなど他の輸送モードに比べるとCO2の排出量は少なく、国内での運輸部門における排出量の4%程度にとどまる。ただ、JR東は営業エリア内にディーゼル車両も約440両保有しており、「置き換えは必要だ。バッテリーだけの電車では航続距離が短く、自動車でも既に実用化されている水素の活用に着目した」(JR東日本研究開発センターの大泉正一所長)。

水素燃料車両はCO2の排出量削減だけでなく架線や変電所などもいらず、設備の削減にもつながる。試験でエネルギー効率などの検証を進め、主に地方で展開するディーゼルで走る気動車からの転換や、海外への展開などにもつなげたい考えだ。

実用化に向けては運営費用の削減も課題だ。試験を重ねて安全を担保しつつ設備は簡略化する方針だが、「それでもコストは今の電車よりは高くなるだろう」(JR東の大泉氏)。燃料である水素の価格低下なども不可欠で、鉄道車両だけでなく街や、他のモビリティーとの水素の共通利用なども進め「トータルコストが下がるよう様々な事業者と組み脱炭素に向けて取り組んでいきたい」(同)と話す。普及に向けては車両の基準作りなども必要で、国などに働きかけを続ける。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます