●「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」 平成19年(2007年) 9月19日(水曜日) 通巻 第1928号 (9月18日発行) 増大号

・ウラジオストック開発にプーチン政権が本腰、中国主導の「東アジア共同体」、日中朝の「日本海経済圏」をつよく牽制へ

2012年、ウラジオストックでAPEC首脳会議の開催が決まっている。正式に露西亜は39億ドルの投資を決めており、年内に13億ドルがウラジオストック開発に注がれる。ウラジオ空港の拡充と港湾整備、つぎにアルミ精錬所プロジェクトの実現、原子炉建設、さらに備蓄基地。おどろくのは沖合ルスキー島にリゾートを建築するという不動産プロジェクトまで含まれていることだ。「つぎの六年間に141億ドルを経済発展貿易省が約束している」(『ユーラシア・デイリー』、9月18日付け)。

朝鮮の清津(ラジン)港開発は、北朝鮮でなく、中国が租借した上での開発を急いでいる。これは日本が「日本海経済圏」などと囃されて、中国が露西亜国境に「経済特区」をひらき、ロシアのポシェット港へ鉄道で繋げると言っていた時代(十年ほど前まで)、清津港の開発を、まさか、中国が行うとは考えていなかった。嘗ての「日本海経済圏」構想は、事実上振り出しに戻っていた、と考えた方がいいだろう。

ロシアの巻き返しは、プーチン政権の経済政策が、あまりにEU偏重であることへの極東からの反発と、取り残された極東シベリアに眠る資源開発に、ふたたび関心があつまってのプーチンのUターンが重なっている。アジア太平洋の時代と騒がれて、ロシアが極東開発へおもい舵取りをしたのは、じつはプーチン政権からである。

▼ 総予算が787億ドルとなると大法螺に聞こえるが。。。

沿海州地方知事のセルゲイ・ダルキンは、APECウラジオ会議の重要性を突破口に、各種大プロジェクトの誘致に成功した。ダルキン知事は、APEC準備に58億ドルという途方もない予算を要求し、「こうしなければシベリア、極東から人口はますます減少するだろう」と警告を忘れなかった。漁場基地の拡充も、ことさらのように付け加えられた。さらにダルキン構想では、造船所を建設し、ウラジオストック周辺を一大「経済特区」へと生まれ変わらせ、アジア太平洋時代に対応するというもの。かれの構想に従えば、「総予算は787億ドルにも達するが、地域GDPは2020年までに現在の六倍になると見積もられる」と豪語した。(インターファックス、9月10日)。

ウラジオは、その昔「浦塩」と書いた。往時の反日分子の拠点だった。安重根は、この地に潜んで伊藤公のハルビン入りを知り、暗殺を思い立った。

http://www.melma.com/backnumber_45206_3829374/

●プーチン大統領「アジアの窓」建設に意欲 APEC首脳会議 産経新聞 2007/09/08

シドニーでのアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議で、ロシアが2012年の首脳会議開催地となる極東ウラジオストクの大規模開発を盛んにアピールしている。「欧州の窓」としてサンクトペテルブルクを建設したピョートル大帝のように「アジアの窓」を築こうとするプーチン大統領の意欲の表れで、12年の大統領選での復帰もにらんでいるとの見方が出ている。

「立派に開催できるよう全力を尽くす」。プーチン大統領は7日、決意を語った。原油高で経済成長を続け、資源を武器に「大国復活」を目指すプーチン政権にとってインフラ整備が遅れた極東、シベリアの開発は重要課題。旧ソ連時代は軍事閉鎖都市だったウラジオストクを「極東の首都」(ラブロフ外相)に変ぼうさせるのが政権の狙いだ。

地元のダリキン沿海地方知事は7日、シドニーで記者会見し、空港改修やホテル、橋などの建設を計画中で46のプロジェクトの総額は2兆ルーブル(約9兆円)に上ると指摘。グレフ経済発展貿易相もアジアなどの外国企業の投資を呼び掛けた。

圧倒的な支持率を維持するプーチン大統領は連続3選を禁じた憲法に従って来年5月に退任する意向を示しているが、退任後も事実上の“院政”を敷き、いずれ大統領に復帰するとの見方が強い。政界消息筋は「(プーチン氏が)12年春の大統領選で当選すれば秋のAPECでウラジオストクを極東の拠点都市としてアピールすることになる」と推測している。

http://www.sankei.co.jp/kokusai/world/070908/wld070908004.htm

●ロシア、2兆5000億円投入し極東地域開発へ 朝鮮日報 2007年9月12日

ロシアは来年から2013年までの6年間に合計5660億ルーブル(約2兆5400億円)を投じ、シベリアのバイカル湖東方からベーリング海までの広大な地域を開発する「極東・バイカル湖東方開発計画」をこのほど確定した。プーチン大統領の極東重視政策に基づき作成された同計画は、韓国・中国・日本・米国などの投資を念頭に入れている。ロシア政府は今年10月に1回目の投資誘致団をソウルに派遣する予定だ。11日に入手されたロシア経済発展貿易省の極東・バイカル湖東方開発計画によると、同地域に対する投資額合計5660億ルーブルのうち、ロシア政府が投じる額は4260億ルーブル(約1兆9000億円)で、残りは12の地方政府や海外・民間投資で賄われる。

地域別に見ると、12の地方政府のうち韓国と地理的に近い沿海地方・ハバロフスク州・サハリン州の3地域に合計投資額の50%に当たる2830億ルーブル(約1兆2700億円)が投じられる。2012年にアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議が開催されるウラジオストクを含む沿海地方だけで1500億ルーブル(約6730億円)が割り当てられている。分野別では、道路など交通インフラ建設に42%相当の2372億ルーブル(約1兆650億円)、ガス田地帯開発などのエネルギー分野に26%相当の1482億ルーブル(約6650億円)が投じられる予定だ。

http://www.chosunonline.com/article/20070912000022

●北極海の氷どけ 北西航路開通 産経新聞 2007年9月18日

地球温暖化により、氷が縮小した北極海の衛星写真=欧州宇宙機関(ESA)のホームページから

欧州宇宙機関(ESA)は先に、氷に閉ざされていたカナダやアラスカの北極海沿岸の氷が溶け、欧州とアジアを結ぶ北西航路を船が通れるようになったと発表したが、ロシア沖を通る北東航路も部分的に開通している。両航路が完全に通れるようになると、アジアと欧州、米東海岸を結ぶ航程は最大で半分になるという。ESAによると、2005~06年には400万平方キロあった氷が300万平方キロまで縮小し、氷の溶解は加速しているというが、地球温暖化の進行による思わぬ“恩恵”といえそうだ。

北極海を通る航路は太平洋と大西洋を結ぶ最短ルートとして、数々の探検家が挑戦。北西航路はノルウェーの探検家アムンゼンが1903年から3年がかりで横断。北東航路は1879年にフィンランドの探検家ノルデンショルドが横断に成功し、日本に到着した。日本は、治安が不安定な中東のスエズ運河や海賊事件が続発するマラッカ海峡を通る代替ルートとして、北極海の航路に注目してきた。海洋政策研究財団の北川弘光特別研究員は「温暖化で北極海にスケトウダラなどの水産資源も移動しつつある。エネルギー資源だけではなく、水産資源確保の道を開くため真剣に北極海航路について考える必要がある」と話している。

http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/070918/usa070918010.htm

● APEC:シドニーからウラジオストックまで ノーボスチ・ロシア通信社 - 解説 - 2007年9月13日

APEC(アジア太平洋経済協力)の年次フォーラム(会議)が終了したオーストラリアの首都シドニーで新しい世界的な技術革命の始まりの布石が敷かれたことは全く可能性が高い。新しい技術革命は、エネルギー取得技術、温室ガスの大気放出削減技術、そして詰まる所、気候変動の防止技術に収斂している。

アジア太平洋経済協力機構に加盟しているのは、もちろん全世界の国ではない。「わずか」21ヶ国である。しかしAPEC加盟国の中には、現在の世界経済のリーダー国アメリカと明日の経済のリーダー国、中国が含まれている。APECがその発展を推進させているまさに太平洋地域が、世界経済や貿易、その他の成長の半分以上を占めていることを示す数多くの統計上のデータがある。

60%という数字についてあまり知らない人は多いだろう。この数字は、アメリカからペルー(ペルーもAPEC加盟であり次ぎのAPEC首脳会議国)まで含めた太平洋諸国が、世界で生産されるエネルギーを何パーセント消費するかその割合を示す数値だ。これは、つまり、大気に放出される温室ガスは主にまさにこれらの地域の発電所や企業、都市から放出される温室ガスであることを意味する。従い、APECのフォーラム全体とフォーラムを締めくくる首脳会議で交わされた重要書類、2012年に期限切れになる京都議定書に替わることになる加盟国首脳と政府の間で交わされたシドニー宣言を指すが、には非常に真剣に対応しなければならない。なぜなら、この宣言には、新しい、そして、もっと説得力のある議定書あるいは協定を作成する重要原理の基礎が敷かれているからだ。

会議には、その参加国が具体的に何も取り決める能力がなくとも会議を締めくくる最終宣言に全体的で抽象的な表現を記述し、不成功を隠してしまうことが多々ある。しかしシドニー宣言は、逆に、非常に具体的であり、APECですでに数年間現実的であると認められている計画案を国際社会に提案しているのだ。その計画案には、京都議定書は受け入れ難いと見なしている諸国、とりわけ、アメリカと中国、も参加している。例えば、中国では、自国企業に温室ガス放出が少なくできるような生産に転換させる計画を立案している。そして中国のAPECのパートナー国もこの中国の計画に参加している。なぜなら新しい技術の導入は収益面でも採算が取れるからだ。しかし京都議定書の硬直した枠内の内容は中国には向かなかった。中国だけでなくさらに数10の国にとっても満足する内容ではなかった。なぜなら京都議定書の内容には、これらの国に放出の削減だけを要求し、経済成長を止めないで具体的にどのようにそれを実現するかの記述がないからだ。

シドニー宣言は、成功への道は新しい技術の模索、その技術に投資する地域計画の立案、そして、さらに地球のオゾン層を十分に守る手助けをする木材の復元(これはすでにAPECのプロジェクトには含まれているが)が重要でることを示している。新しいエネルギー取得方法を刺激すること、そして、原子力エネルギー政策を推進することも議題に挙がるだろう。すべてこれらも、APECのすべてのあるいは複数の参加国が自発的だが受け入れているプロジェクトの中で取り込んでいる。これらの方向で作業することはAPECの中で今後強化されるだろう。これらの作業に参加する能力のない国もプロジェクトの遂行状況には注視しており、参入できるところがあれば部分的に参加することを模索している。

これがAPECの作業のメカニズムであり、ここには参加国のそれぞれの状況に応じた自発性を尊重し、かつ経済発展も損なわない原則があり、この点が「ドラコン」の原則(紀元前7世紀のアテネの厳しい執行官の原則)に立つ京都議定書と異なるところである。

シドニーでは、世界の首脳たち、とりわけお互いの国家関係に問題を抱える国の首脳たちも、協力を希望しそして協力可能である分野も存在することを再度確認した。例えば、アメリカとロシアのMD防衛(ミサイル迎撃基地)配置に関する交渉が成功裏に終わるかどうか、シドニーでのウラジミル・プーチンとジョージ・ブッシュとの2国間交渉が状況を改善できるかどうか、はまだ分からない。しかし、「新エネルギー政策」に関してはシドニー宣言の一環で、モスクワとワシントンは満足感を持ち協力し合っている。

エネルギー大国であるロシアは、ロシアがまだリーダー国になっていない新しい技術、例えば液化天然ガスの製造技術、の開発に参加し、注視するよう刺激を受けた。ロシアは、また世界のエネルギー政策がどこに動くかをはっきり理解するようになるだろう。それは明らかに現在のロシアの経済発展の基礎になっている原料の輸出を拡大する方向ではない。その替わりに、原子力の平和利用を強化する論議が出るだろうが、これはロシアにとって良いニュースだ。そして、APECフォーラムの「広場」で締結されたロシアとオーストラリアのオーストラリア産ウラン精製に関する取引きもやはり新しい太平洋地域の(そして世界の)エネルギー政策の1部と言える。

シドニーでは、2012年にAPEC首脳会議がウラジオストックで開かれることが決まった。ロシアにとってこれは参加国関係者がここに訪ねて来ることにより旅行産業や一般産業のインフラが発展すること以上のもっと大きな意義を持つ。なぜなら、京都議定書の期限が切れるまさにその年に首脳会議が開かれるからだ。そして、まさにウラジオストックでAPECが新しい地球規模の気候保全の計画を誕生させ、そして、会議のホスト国、ロシアがシドニーとウラジオストックの間の5年間の期間に多くの事を為し得るであろうそのことにすべての人は記憶に留めるだろう。

http://jp.rian.ru/politics/20070913/78444623.html

●忌まわしいボルシェビキズムの首都から、偉大なピョートル大帝の首都への遷都?

●ロシアのウラジオストクへの巨額投資計画は極東のペテルブルグ建設とソ連時代の終焉を意味する?

●ベーリング海峡横断トンネル建設がもたらす地政学的大転換と21世紀の世界システム

【私のコメント】

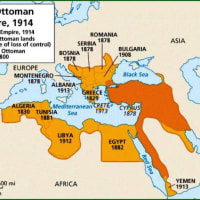

9月5日~9日にかけてシドニーで開かれたAPECの閣僚・首脳会議で、2012年のAPEC首脳会議がウラジオストクで開催されることが決定した。そして、ロシア政府は2兆5400億円を投じる「極東・バイカル湖東方開発計画」をこのほど確定している。これは旧ソ連時代は軍事閉鎖都市だったウラジオストクを「極東の首都」(ラブロフ外相)に変ぼうさせ、「欧州の窓」としてサンクトペテルブルクを建設したピョートル大帝のように「アジアの窓」を築こうとするものだ。

恐らく近い将来に、ロシア極東地方の行政の中心は現在のハバロフスクからウラジオストクに移されることになるだろう。ロシア極東の南の果てという地理的条件は行政の中心として決して有利ではない。ブラゴベッシェンスク、ウラジオストク、コムソモーリスク・ナ・アムーレから夜行列車で一晩で到着できるハバロフスクの方が有利であることは間違いない。しかし、地理的不便さを承知でウラジオストクを開発するという政府の強い意志は、不凍港ウラジオストクを大都市にすることで西太平洋でのロシアのプレゼンスを高めたいという意図を感じさせる。ハバロフスクよりも中露国境から遠いことも要因の一つかもしれない。

更に注目すべきなのは、地球温暖化の影響で近い将来に北極海航路を通常船舶が可航になる可能性があることである。その場合、サンクトペテルブルグからバルト海・北極海・ベーリング海・太平洋・日本海を経てウラジオストクに至るロシアの沿岸航路はアジアとヨーロッパを結ぶ海の大動脈になる可能性がある。ただ、問題になるのは秋から春にかけて猛烈な低気圧が滞留することの多いベーリング海やオホーツク海である。ペトロパブロフスク・カムチャッキー港や千島列島の小港湾、根室・釧路・苫小牧・函館などの港が悪天候時の避難先として重要性を高めることになるだろう。

・ウラジオストック開発にプーチン政権が本腰、中国主導の「東アジア共同体」、日中朝の「日本海経済圏」をつよく牽制へ

2012年、ウラジオストックでAPEC首脳会議の開催が決まっている。正式に露西亜は39億ドルの投資を決めており、年内に13億ドルがウラジオストック開発に注がれる。ウラジオ空港の拡充と港湾整備、つぎにアルミ精錬所プロジェクトの実現、原子炉建設、さらに備蓄基地。おどろくのは沖合ルスキー島にリゾートを建築するという不動産プロジェクトまで含まれていることだ。「つぎの六年間に141億ドルを経済発展貿易省が約束している」(『ユーラシア・デイリー』、9月18日付け)。

朝鮮の清津(ラジン)港開発は、北朝鮮でなく、中国が租借した上での開発を急いでいる。これは日本が「日本海経済圏」などと囃されて、中国が露西亜国境に「経済特区」をひらき、ロシアのポシェット港へ鉄道で繋げると言っていた時代(十年ほど前まで)、清津港の開発を、まさか、中国が行うとは考えていなかった。嘗ての「日本海経済圏」構想は、事実上振り出しに戻っていた、と考えた方がいいだろう。

ロシアの巻き返しは、プーチン政権の経済政策が、あまりにEU偏重であることへの極東からの反発と、取り残された極東シベリアに眠る資源開発に、ふたたび関心があつまってのプーチンのUターンが重なっている。アジア太平洋の時代と騒がれて、ロシアが極東開発へおもい舵取りをしたのは、じつはプーチン政権からである。

▼ 総予算が787億ドルとなると大法螺に聞こえるが。。。

沿海州地方知事のセルゲイ・ダルキンは、APECウラジオ会議の重要性を突破口に、各種大プロジェクトの誘致に成功した。ダルキン知事は、APEC準備に58億ドルという途方もない予算を要求し、「こうしなければシベリア、極東から人口はますます減少するだろう」と警告を忘れなかった。漁場基地の拡充も、ことさらのように付け加えられた。さらにダルキン構想では、造船所を建設し、ウラジオストック周辺を一大「経済特区」へと生まれ変わらせ、アジア太平洋時代に対応するというもの。かれの構想に従えば、「総予算は787億ドルにも達するが、地域GDPは2020年までに現在の六倍になると見積もられる」と豪語した。(インターファックス、9月10日)。

ウラジオは、その昔「浦塩」と書いた。往時の反日分子の拠点だった。安重根は、この地に潜んで伊藤公のハルビン入りを知り、暗殺を思い立った。

http://www.melma.com/backnumber_45206_3829374/

●プーチン大統領「アジアの窓」建設に意欲 APEC首脳会議 産経新聞 2007/09/08

シドニーでのアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議で、ロシアが2012年の首脳会議開催地となる極東ウラジオストクの大規模開発を盛んにアピールしている。「欧州の窓」としてサンクトペテルブルクを建設したピョートル大帝のように「アジアの窓」を築こうとするプーチン大統領の意欲の表れで、12年の大統領選での復帰もにらんでいるとの見方が出ている。

「立派に開催できるよう全力を尽くす」。プーチン大統領は7日、決意を語った。原油高で経済成長を続け、資源を武器に「大国復活」を目指すプーチン政権にとってインフラ整備が遅れた極東、シベリアの開発は重要課題。旧ソ連時代は軍事閉鎖都市だったウラジオストクを「極東の首都」(ラブロフ外相)に変ぼうさせるのが政権の狙いだ。

地元のダリキン沿海地方知事は7日、シドニーで記者会見し、空港改修やホテル、橋などの建設を計画中で46のプロジェクトの総額は2兆ルーブル(約9兆円)に上ると指摘。グレフ経済発展貿易相もアジアなどの外国企業の投資を呼び掛けた。

圧倒的な支持率を維持するプーチン大統領は連続3選を禁じた憲法に従って来年5月に退任する意向を示しているが、退任後も事実上の“院政”を敷き、いずれ大統領に復帰するとの見方が強い。政界消息筋は「(プーチン氏が)12年春の大統領選で当選すれば秋のAPECでウラジオストクを極東の拠点都市としてアピールすることになる」と推測している。

http://www.sankei.co.jp/kokusai/world/070908/wld070908004.htm

●ロシア、2兆5000億円投入し極東地域開発へ 朝鮮日報 2007年9月12日

ロシアは来年から2013年までの6年間に合計5660億ルーブル(約2兆5400億円)を投じ、シベリアのバイカル湖東方からベーリング海までの広大な地域を開発する「極東・バイカル湖東方開発計画」をこのほど確定した。プーチン大統領の極東重視政策に基づき作成された同計画は、韓国・中国・日本・米国などの投資を念頭に入れている。ロシア政府は今年10月に1回目の投資誘致団をソウルに派遣する予定だ。11日に入手されたロシア経済発展貿易省の極東・バイカル湖東方開発計画によると、同地域に対する投資額合計5660億ルーブルのうち、ロシア政府が投じる額は4260億ルーブル(約1兆9000億円)で、残りは12の地方政府や海外・民間投資で賄われる。

地域別に見ると、12の地方政府のうち韓国と地理的に近い沿海地方・ハバロフスク州・サハリン州の3地域に合計投資額の50%に当たる2830億ルーブル(約1兆2700億円)が投じられる。2012年にアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議が開催されるウラジオストクを含む沿海地方だけで1500億ルーブル(約6730億円)が割り当てられている。分野別では、道路など交通インフラ建設に42%相当の2372億ルーブル(約1兆650億円)、ガス田地帯開発などのエネルギー分野に26%相当の1482億ルーブル(約6650億円)が投じられる予定だ。

http://www.chosunonline.com/article/20070912000022

●北極海の氷どけ 北西航路開通 産経新聞 2007年9月18日

地球温暖化により、氷が縮小した北極海の衛星写真=欧州宇宙機関(ESA)のホームページから

欧州宇宙機関(ESA)は先に、氷に閉ざされていたカナダやアラスカの北極海沿岸の氷が溶け、欧州とアジアを結ぶ北西航路を船が通れるようになったと発表したが、ロシア沖を通る北東航路も部分的に開通している。両航路が完全に通れるようになると、アジアと欧州、米東海岸を結ぶ航程は最大で半分になるという。ESAによると、2005~06年には400万平方キロあった氷が300万平方キロまで縮小し、氷の溶解は加速しているというが、地球温暖化の進行による思わぬ“恩恵”といえそうだ。

北極海を通る航路は太平洋と大西洋を結ぶ最短ルートとして、数々の探検家が挑戦。北西航路はノルウェーの探検家アムンゼンが1903年から3年がかりで横断。北東航路は1879年にフィンランドの探検家ノルデンショルドが横断に成功し、日本に到着した。日本は、治安が不安定な中東のスエズ運河や海賊事件が続発するマラッカ海峡を通る代替ルートとして、北極海の航路に注目してきた。海洋政策研究財団の北川弘光特別研究員は「温暖化で北極海にスケトウダラなどの水産資源も移動しつつある。エネルギー資源だけではなく、水産資源確保の道を開くため真剣に北極海航路について考える必要がある」と話している。

http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/070918/usa070918010.htm

● APEC:シドニーからウラジオストックまで ノーボスチ・ロシア通信社 - 解説 - 2007年9月13日

APEC(アジア太平洋経済協力)の年次フォーラム(会議)が終了したオーストラリアの首都シドニーで新しい世界的な技術革命の始まりの布石が敷かれたことは全く可能性が高い。新しい技術革命は、エネルギー取得技術、温室ガスの大気放出削減技術、そして詰まる所、気候変動の防止技術に収斂している。

アジア太平洋経済協力機構に加盟しているのは、もちろん全世界の国ではない。「わずか」21ヶ国である。しかしAPEC加盟国の中には、現在の世界経済のリーダー国アメリカと明日の経済のリーダー国、中国が含まれている。APECがその発展を推進させているまさに太平洋地域が、世界経済や貿易、その他の成長の半分以上を占めていることを示す数多くの統計上のデータがある。

60%という数字についてあまり知らない人は多いだろう。この数字は、アメリカからペルー(ペルーもAPEC加盟であり次ぎのAPEC首脳会議国)まで含めた太平洋諸国が、世界で生産されるエネルギーを何パーセント消費するかその割合を示す数値だ。これは、つまり、大気に放出される温室ガスは主にまさにこれらの地域の発電所や企業、都市から放出される温室ガスであることを意味する。従い、APECのフォーラム全体とフォーラムを締めくくる首脳会議で交わされた重要書類、2012年に期限切れになる京都議定書に替わることになる加盟国首脳と政府の間で交わされたシドニー宣言を指すが、には非常に真剣に対応しなければならない。なぜなら、この宣言には、新しい、そして、もっと説得力のある議定書あるいは協定を作成する重要原理の基礎が敷かれているからだ。

会議には、その参加国が具体的に何も取り決める能力がなくとも会議を締めくくる最終宣言に全体的で抽象的な表現を記述し、不成功を隠してしまうことが多々ある。しかしシドニー宣言は、逆に、非常に具体的であり、APECですでに数年間現実的であると認められている計画案を国際社会に提案しているのだ。その計画案には、京都議定書は受け入れ難いと見なしている諸国、とりわけ、アメリカと中国、も参加している。例えば、中国では、自国企業に温室ガス放出が少なくできるような生産に転換させる計画を立案している。そして中国のAPECのパートナー国もこの中国の計画に参加している。なぜなら新しい技術の導入は収益面でも採算が取れるからだ。しかし京都議定書の硬直した枠内の内容は中国には向かなかった。中国だけでなくさらに数10の国にとっても満足する内容ではなかった。なぜなら京都議定書の内容には、これらの国に放出の削減だけを要求し、経済成長を止めないで具体的にどのようにそれを実現するかの記述がないからだ。

シドニー宣言は、成功への道は新しい技術の模索、その技術に投資する地域計画の立案、そして、さらに地球のオゾン層を十分に守る手助けをする木材の復元(これはすでにAPECのプロジェクトには含まれているが)が重要でることを示している。新しいエネルギー取得方法を刺激すること、そして、原子力エネルギー政策を推進することも議題に挙がるだろう。すべてこれらも、APECのすべてのあるいは複数の参加国が自発的だが受け入れているプロジェクトの中で取り込んでいる。これらの方向で作業することはAPECの中で今後強化されるだろう。これらの作業に参加する能力のない国もプロジェクトの遂行状況には注視しており、参入できるところがあれば部分的に参加することを模索している。

これがAPECの作業のメカニズムであり、ここには参加国のそれぞれの状況に応じた自発性を尊重し、かつ経済発展も損なわない原則があり、この点が「ドラコン」の原則(紀元前7世紀のアテネの厳しい執行官の原則)に立つ京都議定書と異なるところである。

シドニーでは、世界の首脳たち、とりわけお互いの国家関係に問題を抱える国の首脳たちも、協力を希望しそして協力可能である分野も存在することを再度確認した。例えば、アメリカとロシアのMD防衛(ミサイル迎撃基地)配置に関する交渉が成功裏に終わるかどうか、シドニーでのウラジミル・プーチンとジョージ・ブッシュとの2国間交渉が状況を改善できるかどうか、はまだ分からない。しかし、「新エネルギー政策」に関してはシドニー宣言の一環で、モスクワとワシントンは満足感を持ち協力し合っている。

エネルギー大国であるロシアは、ロシアがまだリーダー国になっていない新しい技術、例えば液化天然ガスの製造技術、の開発に参加し、注視するよう刺激を受けた。ロシアは、また世界のエネルギー政策がどこに動くかをはっきり理解するようになるだろう。それは明らかに現在のロシアの経済発展の基礎になっている原料の輸出を拡大する方向ではない。その替わりに、原子力の平和利用を強化する論議が出るだろうが、これはロシアにとって良いニュースだ。そして、APECフォーラムの「広場」で締結されたロシアとオーストラリアのオーストラリア産ウラン精製に関する取引きもやはり新しい太平洋地域の(そして世界の)エネルギー政策の1部と言える。

シドニーでは、2012年にAPEC首脳会議がウラジオストックで開かれることが決まった。ロシアにとってこれは参加国関係者がここに訪ねて来ることにより旅行産業や一般産業のインフラが発展すること以上のもっと大きな意義を持つ。なぜなら、京都議定書の期限が切れるまさにその年に首脳会議が開かれるからだ。そして、まさにウラジオストックでAPECが新しい地球規模の気候保全の計画を誕生させ、そして、会議のホスト国、ロシアがシドニーとウラジオストックの間の5年間の期間に多くの事を為し得るであろうそのことにすべての人は記憶に留めるだろう。

http://jp.rian.ru/politics/20070913/78444623.html

●忌まわしいボルシェビキズムの首都から、偉大なピョートル大帝の首都への遷都?

●ロシアのウラジオストクへの巨額投資計画は極東のペテルブルグ建設とソ連時代の終焉を意味する?

●ベーリング海峡横断トンネル建設がもたらす地政学的大転換と21世紀の世界システム

【私のコメント】

9月5日~9日にかけてシドニーで開かれたAPECの閣僚・首脳会議で、2012年のAPEC首脳会議がウラジオストクで開催されることが決定した。そして、ロシア政府は2兆5400億円を投じる「極東・バイカル湖東方開発計画」をこのほど確定している。これは旧ソ連時代は軍事閉鎖都市だったウラジオストクを「極東の首都」(ラブロフ外相)に変ぼうさせ、「欧州の窓」としてサンクトペテルブルクを建設したピョートル大帝のように「アジアの窓」を築こうとするものだ。

恐らく近い将来に、ロシア極東地方の行政の中心は現在のハバロフスクからウラジオストクに移されることになるだろう。ロシア極東の南の果てという地理的条件は行政の中心として決して有利ではない。ブラゴベッシェンスク、ウラジオストク、コムソモーリスク・ナ・アムーレから夜行列車で一晩で到着できるハバロフスクの方が有利であることは間違いない。しかし、地理的不便さを承知でウラジオストクを開発するという政府の強い意志は、不凍港ウラジオストクを大都市にすることで西太平洋でのロシアのプレゼンスを高めたいという意図を感じさせる。ハバロフスクよりも中露国境から遠いことも要因の一つかもしれない。

更に注目すべきなのは、地球温暖化の影響で近い将来に北極海航路を通常船舶が可航になる可能性があることである。その場合、サンクトペテルブルグからバルト海・北極海・ベーリング海・太平洋・日本海を経てウラジオストクに至るロシアの沿岸航路はアジアとヨーロッパを結ぶ海の大動脈になる可能性がある。ただ、問題になるのは秋から春にかけて猛烈な低気圧が滞留することの多いベーリング海やオホーツク海である。ペトロパブロフスク・カムチャッキー港や千島列島の小港湾、根室・釧路・苫小牧・函館などの港が悪天候時の避難先として重要性を高めることになるだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます