サンディエゴにある海事博物館の展示の一つ、ソ連海軍の潜水艦

Bー39についてお話ししています。

前回「世界を救ったかもしれない男、アルヒポフ中佐」について

結構楽しんで書かせてもらったわけですが、アルヒー(愛称)について

現地の別のところにも記述があったので、ご紹介しておきます。

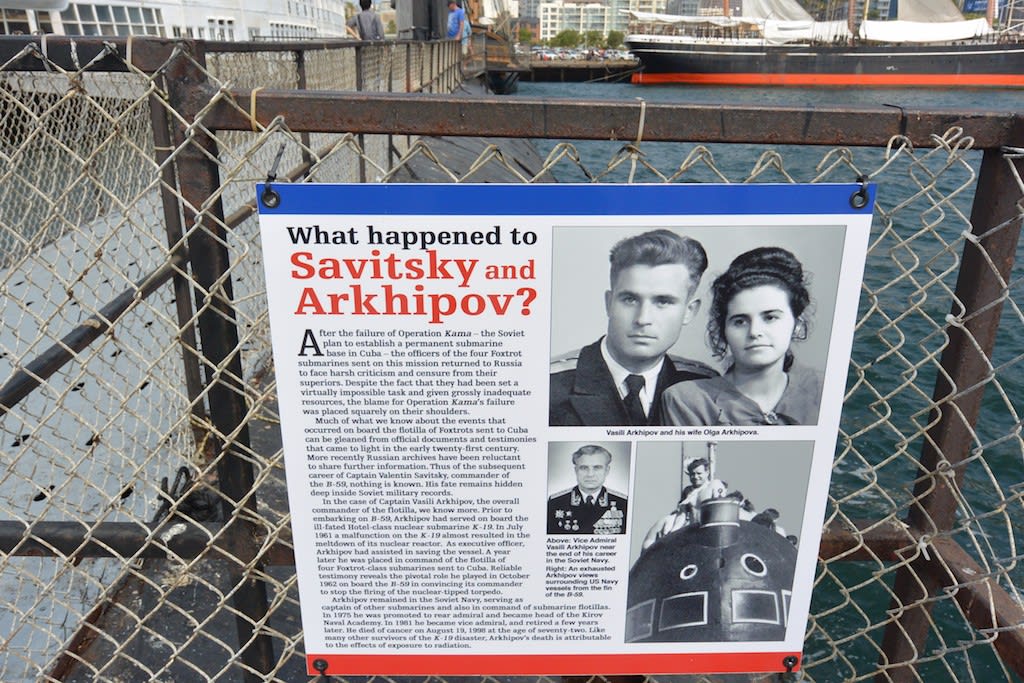

上のカップルはもちろんアルヒーポフと妻のオリガ・アルヒーポワ。

下の勲章だらけのおじさんはご本人の約30年後で、中将アルヒーポフ。

右側の、ここにあるのと同じフォックストロット型B–59潜水艦の

艦橋から疲れ切った表情で顔を出しているのは、前回お話しした

キューバ危機最中に核ミサイルを撃つという艦長の決定に反論し、

結果として「世界を救った」直後のアルヒーくんです。

ソ連潜が浮上したのは米艦隊のど真ん中で、

新鮮な空気を求めて艦橋に上がってきた乗員たちは、周りの米艦の

カメラマンの格好の被写体になったのでした。

「サヴィツキーとアルヒーポフに何が起こったか?」

というこのパネルの内容を翻訳しておきます。

ソ連はキューバに潜水艦基地を確立することを目論んでいたが、

その「オペレーション・カーマ」のために4隻の核ミサイルを積んだ潜水艦が

キューバに向かい、ことごとく失敗に終わった。

4隻のフォックストロット潜水艦の士官たちはロシアに帰国後、

厳しい非難にさらされることになり、上からもその失敗を叱責される。

実質的に実行不可能な作戦であったにもかかわらず、カーマ作戦の失敗への

非難は止むことはなく、それが後々まで彼らの肩にのしかかったのだった。

我々が今日知る以上に、キューバに派遣されたフォックストロット潜水艦の

艦内では様々なことが起こっており、しかも公的文書や調書などに記された

それらは2002年まで陽の目を見ることがなかった。

最近ロシアでも不承不承といった感じで情報公開がなされているが、

しかしながら、その中でもBー59の艦長であった

バレンティン・サヴィツキーについては全くといっていいほど情報がない。

彼がその後どうなったかということすらソビエト軍の記録の奥深くに隠されている。

アルヒーポフについては、彼が潜水艦隊の指令であったこと、

B-59に乗り組んでいたこと、あの「Kー19」の原子炉事故で

英雄的な活躍をしてK-19を救った一人であったことなどが知られている。

K-19の事故の一年後、アルヒーポフはB–59の一員としてキューバに行き、

そこで艦長に意見具申してB-59がミサイルを撃つことを思いとどまらせた。

アルヒーポフはその後も海軍に残り、潜水艦長をつとめ、

そればかりかキーロフにある海軍士官学校の校長になり、

1981年には中将にまで昇進し、その数年後に退役している。

彼は72歳で亡くなったが、他のK–19の生存者と同じく、

その死因は被曝の影響によるものだった。

相変わらずここでもアルヒーポフとKー19の生存者が全員

被曝していたので死んだとかいってますね。

それじゃ何か?

被曝しなかったら72歳じゃなくて82歳まで生きられたとでも?

それはともかく、同じキューバ危機で「カーマ作戦」に失敗し、

アメリカ軍に疲れ切った写真を撮られてしまったにもかかわらず、

アルヒーポフがサヴィツキーのように歴史から抹殺?されずに済んだのは、

つまりK–19の当事者だったから、ってことを言いたいのかな?

それから、この時のソ連潜水艦の乗員はほぼ全員が衛生用の水不足のため

感染症の発疹に悩まされていたということですから、被曝というより

もし寿命が縮まったとすれば原因はこっちじゃないのかといいたくなります。

本当にこんな大きな窓で潜水していたのか?

潜水可能なるや?

と思わず木曽の艦長のように問い質したくなりますが(笑)

上の写真でアルヒーポフが写っているセイルの写真を見る限り、

全く同じ状態であることがわかります。

赤い星はないようですが、作戦遂行中はつけないことになっていたんでしょうか。

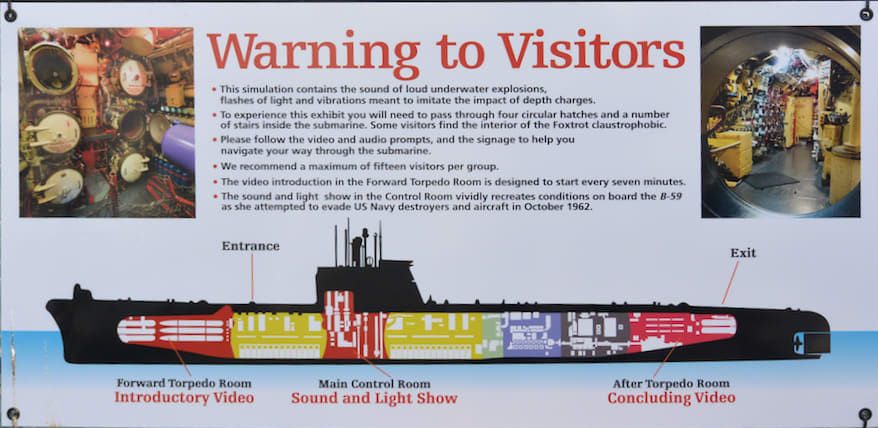

今回大ウケした入り口の案内板。

同志(タヴァーリシチ)レーニンが力強く

「ここからお入り下さいッ!!」

という感じで指差し指示してくれてます。

さて。いよいよ艦内に潜入(文字通り)していきます。

展示にあたっては、手すりをつけて構造物のむこうには行けなくしてあります。

どうも前部から見学するようですね。

前から入って後ろに移動し、そこから退出。

ここには見学の際の注意事項などが書かれていますが、

「人によってはClaustrophobic(閉所恐怖症)を感じます」

って、そりゃー当たり前だろう的なことばかりです。

あと、「一度に艦内に入るのは15人まで」とあります。

階段を降りると、通路沿いに進んでいくようになっています。

潜水艦の展示は一方通行にしておかないと大変な混乱になるからですね。

サンフランシスコの「パンパニート」艦内で、フィリピン人の観光客が

何を思ったのか艦内を逆行してきて、とっても迷惑だったのを思い出します。

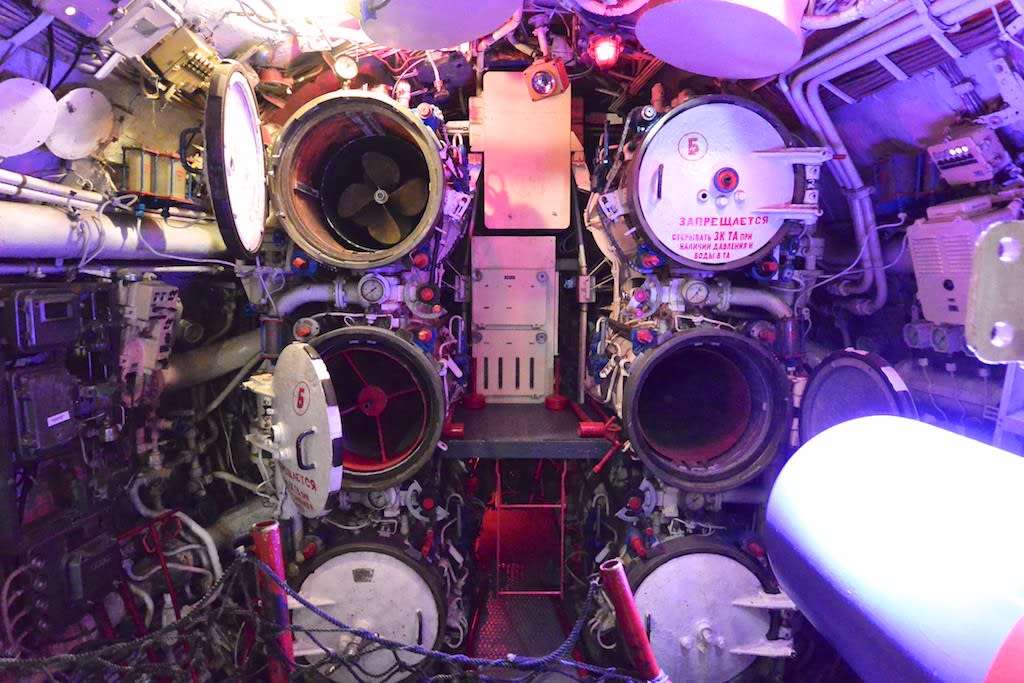

この区画は前部魚雷発射室で、「普通の」魚雷発射管が6基あります。

ちなみにフォックストロット型の前々級である「ズールー」級潜水艦に

核弾頭を備えたR-11FMミサイル(SS-1B Scudの改良型)を2基

セイルに搭載したのが、世界初の弾道ミサイル搭載潜水艦(SSB)でした。

階段を降りたところで後ろを振り返ってみました。

白と赤のが搭載魚雷です。

ちょうどその時階段から後ろの人が降りてきました。

こういう体型であってもハッチは潜ることができるのでご安心を。

近くに寄ることはできませんが、魚雷発射管はハッチを開けてくれています。

左最上段には魚雷の尻尾?が見えていますし、その下には

違うタイプの魚雷が装填されているという設定です。

発射管のハッチが白いのはオリジナルとは思えませんが、

字も含めて塗り直したものでしょうか。

発射管の番号が右上5、左中段6となっているのは謎。

B-39にはその他の当時の潜水艦と同じく、艦首と艦尾に魚雷発射室がありました。

前部発射室にはメインの攻撃用武器である魚雷と機雷が収納されており、

核弾頭魚雷を搭載している時には魚雷発射室に繋がっている外の前部ハッチは

承認を受けた者以外はたとえ乗員でも立ち入り禁止になっていました。

そして武器類ははもちろん、マッチ、ライターや各種道具、

とにかく火花の出るものを持ち込むことは禁じられていたということです。

「ファイア・アラーム」の矢印の下に、人の顔(鼻から上)が見えますが、

これは地縛霊ではなく完璧に壁のしみですので念のため。

魚雷発射管室のスペースには、「ザ・スペシャルウェポン」として、

このようなことが書かれていました。

アルヒーポフ中佐が参加していた「カーマ作戦」で、ロシアが

キューバに潜水艦基地を置くために参加していた4隻のフォックストロットは、

通常のグレーの魚雷と違いを識別するために紫色にペイントされた

10キロトン核弾頭魚雷をそれぞれ一基ずつ搭載していた。

その管理は特別にその任に当たる専門の士官(潜水艦隊ではない)が行い、

彼は”ザ・スペシャルウェポン”の真上で寝起きしたと言われる。

B-59では、核魚雷発射の承認に三名が必要であったが、それは艦長、

政治将校、そしてもう一人は核弾頭魚雷担当の士官であり、

それはアルヒーポフ中佐ではなかった。

彼は小隊の司令官ではあったが、核弾頭魚雷の発射の可否を

決定する権利はなかったことになる。

(幸運だったのは彼がサヴィツキーと同じ階級だったことでしょう)

にもかかわらず、アルヒーポフは艦長を説得し、核魚雷の発射を中止させた。

1962年10月27日、核戦争が既のところで回避されたのは

ワシリー・アルヒーポフのおかげであったということである。

外の看板では

「彼が世界を救ったのか?」

と疑問形でしたが、ここではもう彼が世界で救ったと言い切っていますね。

ここでは改めてキューバ危機についての説明がされています。

前回会話仕立てで核魚雷発射決定の討議を想像してみましたが、

実際は少し事情は違っていたということになります。

ところでわたしはここにさらっと書いてあった

ちなみに発射には鍵と暗証番号が必要で、規則により艦長には

基地を出発する前にそれが与えられていたはずであったが、

実際に承認する段階でサヴィツキーは記憶が曖昧だったと言われる。

という一文が気になりました。

たとえ3人がイケイケだったとしても、スイッチを解除する

暗証番号がわかっていなかったら撃てなかったってことなんでしょ?

サヴィツキーは途中でそのこと(自分が暗証番号をおぼえていなかったこと)

を思い出し、ちょうどアルヒーポフが反対してくれたのをいいことに、

意見具申を聞き入れる振りして中止にした、ってことはないですか?

それに、別の記述でも、

「サヴィツキーは最初大変興奮していたが、中止を決めたときには

すっかり冷静になっているように見えた」

とあるんですよ。

これ、討論の最中で

(あれ?暗証番号なんだっけ・・・俺、忘れてね?

・・・・あーやっぱり思い出せねえ)

と気づき、

(魚雷発射することに決まってからやっぱり暗証番号が

わからないから中止しますなんて言えないよな?

だったらアルヒーの具申を今聞き入れたほうが収まりいいよな)

となって、

「よしわかった、アルヒーポフ中佐の意見通り、発射は中止しよう」

となったのでは・・・。

サヴィツキーのその後がソ連の記録から一切抹殺されてしまった今となっては

その真実を知るすべは今後もなくなってしまったわけですが、

まー、何れにしても全ての要素が見事に絡み合って、何が欠けていても

あの時世界は核戦争に突入していたということには違いありません。

それにしても、もしサヴィツキーが暗証番号を何かの弾みに思い出していたら?

・・ああぞわぞわする(笑)

"A Hair's Breadth from Nuclear War"

というのは、「核戦争と毛一本の距離」とでもいいましょうか。

ロバートケネディの回想録から文章が書き出されています。

「その後、混乱した海軍から露潜水艦が米艦隊と対峙している報告があった。

私はこれらの数分が大統領にとって最も重大な懸念の時だと感じた。

彼手のひらで口を覆い、拳を開いたり閉じたりした。

彼の顔はまるで絵で描かれたように見え、その目は苦痛のため灰色に見えた。

私たちはテーブルを横切って互いを見つめあった。

暫くの間、誰もそこにいないかのように・・・・・。

その時の彼はもはや大統領ではなかった」

「もし侵攻を行えば、その結果流される血について糾弾されるという事実に直面する。

軍事攻撃が始まれば、核のボタンが押される可能性を受け入れなければならない」

(本当はここに書いてあるのはこの部分ではないのですが、

回想録からもっと面白い?部分を抜粋しています)

そして、右側はロバート・マクナマラ長官の

「あの『13日間』から40年」という2002年の衝撃的な報告の出だし、

「何年もの間、私はキューバのミサイル危機を、過去半世紀の中で、

”最も管理された外交政策の危機”と考えていた。

危機の決定的な瞬間にケネディ大統領がとった行動は

核戦争を防ぐのに役立ったと言っても良いだろう。

しかし、本当のところ、1962年10月16日から10月28日までの13日間、

核戦争を回避するための重要な役割を果たしたのは”運”だった」

という文章が書かれています。

それでは魚雷発射室から隣の区画に移動することにしましょう。

続く。