久しぶりに国際情勢についてです。

わたしはこの2年の間に自衛隊の元幕僚長二人、現役海将一人が

中国問題について講演したのを聞きました。

自衛隊の上層部だった演者によく求められる演題のようです。

現在の対中国情勢については、特に自衛隊のトップならではの

情報を聞きたいと社会が望んでいるということでしょう。

その講演内容には中国共産党の

「三戦についての実態」

が必ず盛り込まれていました。

三戦は、平成21年度防衛省の「防衛白書」、

「我が国を取り巻く安全保障環境」のなかの

「諸外国の国防政策第3章中国」にこのように解説されています。

中国は03(平成15)年、「中国人民解放軍政治工作条例」を改正し、

「輿論戦」「心理戦」および「法律戦」の展開を政治工作に追加した。

・ 「輿論戦」

中国の軍事行動に対する大衆および国際社会の支持を築くとともに、

敵が中国の利益に反するとみられる政策を追求することのないよう、

国内および国際世論に影響を及ぼすことを目的とするもの。

・ 「心理戦」

敵の軍人およびそれを支援する文民に対する

抑止・衝撃・士気低下を目的とする心理作戦を通じて、

敵が戦闘作戦を遂行する能力を低下させようとするもの。

・ 「法律戦」

国際法および国内法を利用して、国際的な支持を獲得するとともに、

中国の軍事行動に対する予想される反発に対処するもの。

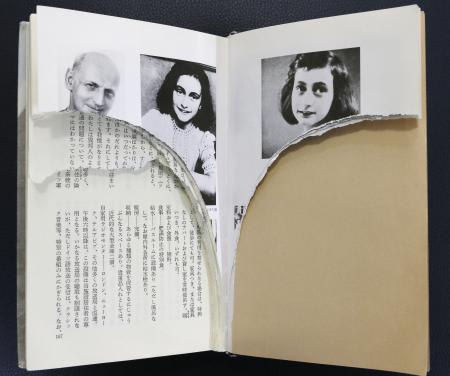

いきなりですが、少し前に日本の公立図書館や書店などで、

抑圧されたユダヤ人の象徴となっているアンネ・フランクの(とされている)

著書「アンネの日記」が相続いて破られるという事件がありました。

いずれもこの書が特定されており、しかもアンネの写真の部分は、

写真に撮られたときにわかりやすいようにわざわざ残されていることから、

わたしはすぐさまこれを

「日本人がユダヤ人を嫌って迫害するような民族である」

ということに見せたがっている者、あるいは団体の仕業だと疑いました。

おりしも韓国の朴大統領がアメリカやヨーロッパで

「日本の軍国化」を訴える「告げ口外交」の最中でしたから、

それを後押ししたい民族団体か、と当初思ったからなのですが・・。

そうしたら、続いて同時期にこんなことがありました。

習近平のドイツ訪問です。

これはおそらく2月以前には決まっていた話でしょう。

実際の訪問は3月末だったそうですが、習近平はそれに先立ち、

ベルリンのホロコースト(ユダヤ人大虐殺)記念碑を訪問して

記者会見を開きたいと要求したのです。

ドイツはこの申し入れを拒否しました。

中国の狙いはナチスの暴虐についてドイツを非難することではなく、

むしろ戦後「謝罪した」ドイツを褒めちぎり、「それに比べて」と、

日本を執拗に批判することにあるというのは明白でした。

ともあれドイツがマトモな国だったので近平の野望は潰えましたが、

そこで思い出していただきたいのが「アンネ切り裂き事件」の時期。

事件は、2月に急激に都内で発生しています。

一番多かった杉並区内では被害館・被害店数は11。損害した本は総数300冊余。

いずれも東京都下に集中しており、同一犯、同一団体の犯罪であろうと思われますが、

わたしは、「この時期に何者かがその指示を受けてそれをすること」によって、

誰が得をするだろうか、と考えていました。

習首席の訪独が決まり、

「ホロコースト記念碑の前で日本の軍国主義を非難する」

という素敵なアイデアが決まったら、次は日本がかつてのナチスのように

ユダヤ人を嫌悪する民族主義が先鋭化している、という空気を

醸成するとなお一層効果的ですね。(中国共産党的に)

とにかく事件をでっちあげ、日本のマスコミに騒がせることができれば

世界に飛び火し、取りあえずは

「ネオナチによる犯行」=「日本の右傾化が背景」

が一丁上がりです。

(現にメディアは犯人が捕まる前からこの調子で画一的な報道を行った)

わたしがこの件は朝鮮半島ではなく、共産党から指示が出ていたと見るのは

こういった流れが「仕組まれていた」ように見えるからです。

習近平と中国共産党の思い描いた美しいストーリーは

「ホロコースト記念碑の前で、ドイツの『反省と謝罪』を褒めちぎり、

アンネの日記を破ることに象徴される、日本で勃興している軍国主義と、

ネオナチの台頭を助長しているのが安倍晋三であると非難する」

というものだったのではないでしょうか。

つまり

戦争中の日本の残虐行為に焦点を当てることで、

安倍政権の軍備増強や地域の覇権国家を目指すという野心を打ち砕きたい。

日本の戦争犯罪について語れば、中国の軍事力拡大と

地域の覇権に対する野望を正当化し、注意をそらすこともできる。

(ニューズウィーク紙)

これが中国の狙いだったのです。

それにしても。

中国の外交は老獪で先をているというのが定説になっていましたが、

言わせてもらえば案外たいしたことないですね。

なぜならこの件で中国は二つの点を全く読み違えているからです。

第一に、ヨーロッパでは

「第二次世界大戦について語るな」

というのが、外交を巧くやるための不文律になっているというのに、

たとえそれを褒めちぎるためであってもドイツ人に取って触れられたくない

(下手な言動をすると大変なことになる)古傷であるナチスを引っ張り出そうとしたこと。

これだけでも何とも外交センスがないといえます。

第二に、日本にはユダヤ人を迫害するどころか、嫌悪する土壌もないということ。

迫害どころか日本は当時のナチス政府とやりあってまでも

「人種の迫害は八紘一宇の精神に反する」

といってユダヤ人を匿ったというのは歴史が証明するところです。

当時亡命してきたユダヤ人は

日本では国を挙げての同情を集め、小さな子供が

「自分のおもちゃをユダヤ人の子供にあげてほしい」

と寄付をしたことが美談として記事になるような国だったのです。

中国共産党の情報部は、もう少し歴史を勉強した方がいいですね。

「歴史を忘れた民族に未来はない」でしょ?

ここでまた冒頭の話に戻りますが、「三戦」です。

こういった我々日本人には道義的にどん引きしてしまうような作戦を

中国共産党とは真剣に現在進行形でやっているわけで、それでいうと

この「切り裂き事件」が「三戦」のうちの「輿論戦」、つまり

「中国の軍事行動」(日本に対する現在進行形の侵略)に対し、

「 中国の利益に反するとみられる政策を追求することのないよう」

(自国の侵略行為を非難される前に相手が侵略してきたと主張する)

「国際世論を味方につけ」(ドイツと比べて日本を非難し)

るという作戦のための「ムード醸成」であった可能性もあります。

2月に急に始まり、しかも一人や二人の手では不可能な件数発生していること。

事件が公になり監視体制が各施設にできたこともありますが、

「犯人」として逮捕されたのはたった一人で、しかもその供述が

民族主義とも何とも関係なく、非常にあいまいであること。

そして習近平の「ホロコースト施設慰霊」がドイツに拒否されたのと、

事件の発生が途絶えたのがほとんど同時であること。

これがそう考える理由です。

その後38歳の男性が逮捕され、その情報も詳らかにされませんでしたが、

「マスコミが逮捕された犯人の名前を報じない」

ときは、それが朝鮮人・中国人のどちらか、あるいは中国か韓国に

都合の悪い結果であったというのは前例の示す通り。

だから勿論これが韓国の指示で行われた可能性もあり、

ネットではほぼ心証的にそのように言われているようです。

片山さつき議員も、この事件に関して

「アングレームに乗り込んだ韓国チョ女性家族部長官は、

ユネスコ事務局長に、2月2日

『アンネの日記は世界遺産登録されている』

と従軍慰安婦の被害記録の登録を主張したそうです。

そして、都内でアンネの日記が図書館被害」

とツィートしています。

つまりこちらに対する「掩護射撃」の可能性も捨てられません。

いずれにしても中山成彬議員がツィートしたように

「瞬間日本人の感性ではない、日本人の仕業ではないと思った」

というのにわたしは賛同します。

さらに中山議員は

「ディスカウントジャパンに精出す国、安倍総理をヒットラーに例える国もある」

と、暗にこの両国のどちらかが事件の影にあることを指摘しています。

この切り裂き事件に対し、イスラエル政府は当初不快感を示しましたが、

すぐに菅内閣官房長官が

「わが国として受け入れられるものではなく、

極めて遺憾なことであり恥ずべきことだ」

と言う声明を出し、安倍総理は欧州訪問に際し

アムステルダムの「アンネの家」を実際に訪れ、

「大変残念で、二度と起こらないように希望する」

と事件の収拾に努めました。

そして、何よりも事件が世界に「日本の軍国主義の台頭」という、

中・韓の期待するイメージを伴って広まらなかったのは、即座に図書館に

本を寄贈する者が現れるといった日本国民の対応のおかげでもあります。

とりわけ亡命するユダヤ人に6000人分の「命のビザ」を与えて

それを幇助した日本の外交官、

「杉浦千畝」

の匿名で図書館に「アンネの日記」の寄付があったことは、逆に

このような人物が日本にいたことを想起 させることになりました。

日本はこの件ではいつの間にか勝利していたというわけです。

どちらにに対してかはわかりませんが。