好天と美味しい料理・お酒・人情に厚い北陸旅行も今日が最終日です。今日もまた快晴です。8:30にホテルを出て車で妙立寺(別名忍者寺)へ。ここには駐車場が無いため近くの極楽寺に車を止めるのですが、カーナビの施設検索ではヒットしませんでした。住所か電話番号で入れれば良かったのかもしれませんが。このお寺の見学は事前予約制です。拝観料は800円と少し高め。でも専属のガイドさんが付いて40分丁寧に説明してくれます。

徳川幕府は次に天下を狙うとすれば加賀百万石の前田藩だろうと、隠密を送り込んだり人質を取ったりして監視していたのです。そんな幕府の敵に侵入されることを防ぐため、色々なからくりが配されています。

例を挙げると

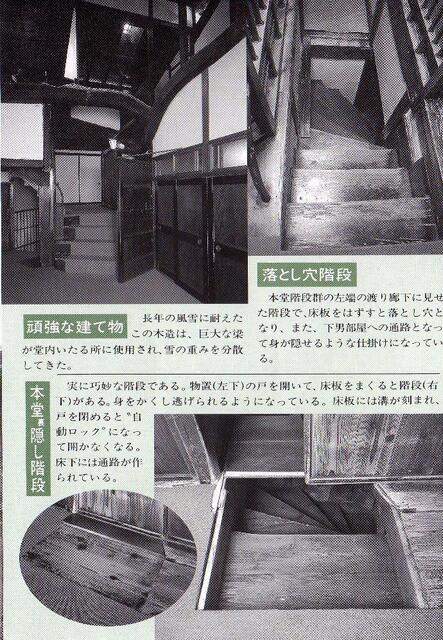

・落とし穴賽銭箱、落とし穴階段

・隠し階段、明かり取り階段

・金沢城まで続いているとされる深さ25mの井戸

などです。ちょっと怖いところでは一度入ったら出られない「どんでん返し」の切腹の間もあります。これは万一の場合、敵に首を取られないように、この部屋に逃げ込み切腹するところなので出口は必要ありません。

当然写真撮影は禁止ですのでさわりの部分をパンフレットからご覧下さい。

なお、HPも下記のリンクからご覧になれます。

http://www.myouryuji.or.jp/menu.html

ここまでしても安心して寝られない状態だったのではと思うと、お家を守るというのも大変な時代だったんですね。

こちらの見学は大変狭くて天井の低いところを通りますので、手荷物は持たず足腰が達者のうちに出掛けたいものです。

さてお待たせしました。最後の見学先は兼六園です。ここも44年前に訪れましたが、全然記憶に残っていません。TVニュースなどで雪つりが始まったなどと放送されると、もうすぐ冬がくるなぁと私の歳時記になっています。

デパートの地下駐車場に車を止めて真弓坂から入園しましたが、車を止めるのに30分以上行列してしまいました。やっぱりここには歩きか路線バスまたはタクシーが正解ですね。当日はお茶会があるため和服のご婦人が目に付きました。

では代表的なスポットの写真をどうぞ。

時間が足りなくて抹茶をいただくことが出来なかったのでお茶室の前でパチリ。

これにて2泊3日の北陸の旅は終わりです。

走行キロは288kmを安全運転してくれた専属ドライバーのMさん有難うございました。

最後の仕上げは金沢といえば治部煮ですよね。また高崎屋さんへ。

ウィキペディアによれば

鴨肉(もしくは鶏肉)をそぎ切りにして小麦粉をまぶし、だし汁に醤油、砂糖、みりん、酒をあわせたもので鴨肉、麩(金沢特産の「すだれ麩」)、しいたけ、青菜(せりなど)を煮てできる。肉にまぶした粉がうまみを閉じ込めると同時に汁にとろみをつける。薬味はわさびを使う。

とあります。

寒い冬に食べたら更に美味しいでしょうね。最後にタクシーの運転手さんのお薦めを書いておきます。

金沢に来たら1泊目は市内に泊まって兼六園や美術館を見て、2泊目は付近の温泉に泊まるというコースがお薦めとのこと。是非冬のカニが美味しい時期に再訪したいものです。

徳川幕府は次に天下を狙うとすれば加賀百万石の前田藩だろうと、隠密を送り込んだり人質を取ったりして監視していたのです。そんな幕府の敵に侵入されることを防ぐため、色々なからくりが配されています。

例を挙げると

・落とし穴賽銭箱、落とし穴階段

・隠し階段、明かり取り階段

・金沢城まで続いているとされる深さ25mの井戸

などです。ちょっと怖いところでは一度入ったら出られない「どんでん返し」の切腹の間もあります。これは万一の場合、敵に首を取られないように、この部屋に逃げ込み切腹するところなので出口は必要ありません。

当然写真撮影は禁止ですのでさわりの部分をパンフレットからご覧下さい。

なお、HPも下記のリンクからご覧になれます。

http://www.myouryuji.or.jp/menu.html

ここまでしても安心して寝られない状態だったのではと思うと、お家を守るというのも大変な時代だったんですね。

こちらの見学は大変狭くて天井の低いところを通りますので、手荷物は持たず足腰が達者のうちに出掛けたいものです。

さてお待たせしました。最後の見学先は兼六園です。ここも44年前に訪れましたが、全然記憶に残っていません。TVニュースなどで雪つりが始まったなどと放送されると、もうすぐ冬がくるなぁと私の歳時記になっています。

デパートの地下駐車場に車を止めて真弓坂から入園しましたが、車を止めるのに30分以上行列してしまいました。やっぱりここには歩きか路線バスまたはタクシーが正解ですね。当日はお茶会があるため和服のご婦人が目に付きました。

では代表的なスポットの写真をどうぞ。

時間が足りなくて抹茶をいただくことが出来なかったのでお茶室の前でパチリ。

これにて2泊3日の北陸の旅は終わりです。

走行キロは288kmを安全運転してくれた専属ドライバーのMさん有難うございました。

最後の仕上げは金沢といえば治部煮ですよね。また高崎屋さんへ。

ウィキペディアによれば

鴨肉(もしくは鶏肉)をそぎ切りにして小麦粉をまぶし、だし汁に醤油、砂糖、みりん、酒をあわせたもので鴨肉、麩(金沢特産の「すだれ麩」)、しいたけ、青菜(せりなど)を煮てできる。肉にまぶした粉がうまみを閉じ込めると同時に汁にとろみをつける。薬味はわさびを使う。

とあります。

寒い冬に食べたら更に美味しいでしょうね。最後にタクシーの運転手さんのお薦めを書いておきます。

金沢に来たら1泊目は市内に泊まって兼六園や美術館を見て、2泊目は付近の温泉に泊まるというコースがお薦めとのこと。是非冬のカニが美味しい時期に再訪したいものです。

乙女の金沢—カフェ、雑貨、和菓子、散歩道…かわいい金沢案内 (マーブルブックス)

マーブルトロン

ユーザレビュー:

信頼できます金沢のク ...

信頼できます金沢のク ...

新しい金沢、なつかし ...

新しい金沢、なつかし ...

Amazonアソシエイト by ウェブリブログ

マーブルトロン

ユーザレビュー:

信頼できます金沢のク ...

信頼できます金沢のク ... 新しい金沢、なつかし ...

新しい金沢、なつかし ...Amazonアソシエイト by ウェブリブログ