「西海岸瀬戸内しまなみ海道」

総距離59.4km・開通1979-2006・起点尾道ー終点四国今治。

海峡部の橋梁として

新尾道大橋、因島大橋、生口橋、多々羅大橋、大三島橋、伯方・大島大橋(伯方橋、大島大橋)、来島海峡大橋(来島海峡第一大橋・来島海峡第二大橋・来島海峡第三大橋)の10本(尾道大橋を含めて11本とすることもある)。総事業費7,464億円。

1999年に橋梁すべての整備が完了し、一般的にはこの時点がしまなみ海道の開通と見なされているが、この時点では、島嶼部での自動車専用道路が一部未整備で既存の生活道路を利用する区間があり、これらと接続する本線料金所としての利用を本来想定していない。

インターチェンジを含め混雑が発生し、特に開通直後には大きな問題となり、2006年の大島北IC-大島南IC、生口島北IC-生口島南ICの開通したが、一本の道路として繋がったものの、部分開通時の印象から「混雑する場所」と言うイメージが残ったと云う。

特徴として、自転車愛好家に人気の「サイクリンクルート」で島々を観光できる。

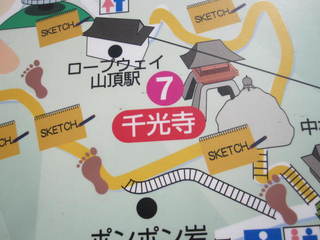

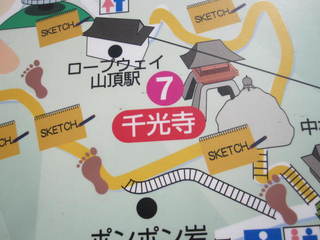

「千光寺山」は、144.2mで、千光寺公園頂上展望台からの風景が人気。尾道の街並みや瀬戸内の風景一望できる。「さくら名所100選」に選ばれ、

千光寺山ロープウェイで、気軽に登れる。片道¥280・往復440

「夜景100選」と「恋人の聖地」の碑。「展望台」と「美術館」「自然石・八畳岩」などがある。

真言宗系の単立寺院。山号は大宝山。本尊は千手観音。中国三十三観音第十番札所、山陽花の寺二十四か寺第二十番札所。

御詠歌「みなひとの 衣のうらの たまわそも 仏ともなる 宝なるらむ」

空海(弘法大師)によって創建され、源満仲(多田満仲)によって再興されたというが確証はい。

中世以前の寺歴は判然としない。戦国時代には備後国御調郡木梨村木梨城主の「杉原元恒」がこの地に出城を築いていると云う。

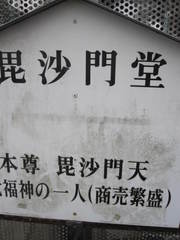

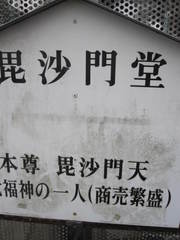

本堂・大師堂・客殿・護摩堂・三十三観音堂・大仙堂・毘沙門堂・鐘楼・撫松庵・磐石の庭・くさり山・玉の岩・鏡岩・梵字岩・岩割松・鼓岩

千畳敷・八畳岩・公園に続く。

西久保町の「西国寺」は、真言宗・山号ー摩尼山、寺伝では、天平の729年から749年に「行基」が開祖、本尊ー薬師如来。

仁王門に大草履で知られている。

金堂・三重塔・薬師如来坐像など重要文化財がある。

「広島県史跡 鷲尾山城跡」 尾道市木ノ庄町、、、。

1336年、「足利尊氏に従い九州多々良浜博多」の戦いで戦功を立てた杉原信平、為平が木梨13ヶ村(尾道、後地、栗原、吉和、久山田、木原、猪子迫、白江、三成、市原、木梨、小原、梶山田)を賜り、木梨に鷲尾山城を築き居城。

以来、信平、光信、元盛、元直、光恒と続き、備後の覇者として武威を張ったが1543年、月雲州富田「城主尼子晴久」によって城は攻め落とされ光恒は城内で自害、その子高盛は捕えられた。

やがて、大内氏の助力を得て鷲尾山城に帰り、名を釈迦ガ城と改めた。

その後、石原小次郎忠直に再び攻められ高盛は戦死。

その子「杉原元恒」は、古志氏をたよって新庄に落ちのび小早川隆景をたより、再度、木梨へ帰り石原氏を滅ぼし鷲尾山城を回復し、1584年「杉原元恒」は、千光寺山に権現山城を築いてここに移り、1337年、築城以来、実に247年木梨杉原氏の本城として備南地方を鎮めた。

鷲尾山城も、1591年、秀吉の山城廃止令によって廃城、と云う。

松尾芭蕉は、尾道は訪れていないが、芭蕉の像。

1792年尾道に滞在していた、俳人「長月庵若翁・1734-1813」が、地元52人と「先師松尾芭蕉の百回忌を営み句会を催してよんだ句が

「うきわれを 寂しがらせよ 閑古鳥」

「出雲街道」は、兵庫県ー岡山県ー広島県(尾道)-島根県、山陰・出雲・山陽を結ぶ街道を云う。

安芸へは、宍道から赤名峠、三次、可部を通り広島に達する「国道54号線」

備後へは、三次や庄原や西条を獲て山陽道。石見街道とも云う。

美作・播磨へは、米子から四十曲峠を経て津山から万能峠、佐用から姫路の津山街道。松江藩参勤交代に利用している。

出雲大社の起点碑が

山陽地方は、本州西部瀬戸内海側、山陰地方は、日本海側で、山陽は、岡山・広島・山口南部、広義では、播磨・美作・備前・備中・備後・安芸

周防・長門の8か国と、これに、兵庫南部が含まれる。

山陽道は、古代大道であった。江戸中期まで西国諸藩の参勤交代通行道で、中国路・中国街道・西国路とも云った。宿場数50以上、道幅2間・3.6m

現在の2号線と並行している。

尾道は、銀の輸送ルート、銀山街道赤名と出雲街道が合流して、馬・人手の貸出が行われたとある。

尾道水路、船の出入りが多い。

「住吉神社」

瀬戸内海の潮の干満差は大きく、最大4メートルにも及び、潮の干満にあわせて船の揚げ荷や積み荷が便利なように考慮された石段がある。

雁が連なって飛ぶ姿に似ているので「雁木」と呼ばれている。

銀を積んだ船・漁師など、海岸にある。安産祈願の鎮守・住吉神社が海を見守っていた。

JR尾道駅前バスタミナール、しまなみ交流館。オアシス尾道、尾道桟橋、尾道港から駅前汽船が向島へちょくちょく往来している。

向島には、洋らんセンター、高見山公園、国重の吉原家住宅等がある。

次回は、広島・西条へ。

総距離59.4km・開通1979-2006・起点尾道ー終点四国今治。

海峡部の橋梁として

新尾道大橋、因島大橋、生口橋、多々羅大橋、大三島橋、伯方・大島大橋(伯方橋、大島大橋)、来島海峡大橋(来島海峡第一大橋・来島海峡第二大橋・来島海峡第三大橋)の10本(尾道大橋を含めて11本とすることもある)。総事業費7,464億円。

1999年に橋梁すべての整備が完了し、一般的にはこの時点がしまなみ海道の開通と見なされているが、この時点では、島嶼部での自動車専用道路が一部未整備で既存の生活道路を利用する区間があり、これらと接続する本線料金所としての利用を本来想定していない。

インターチェンジを含め混雑が発生し、特に開通直後には大きな問題となり、2006年の大島北IC-大島南IC、生口島北IC-生口島南ICの開通したが、一本の道路として繋がったものの、部分開通時の印象から「混雑する場所」と言うイメージが残ったと云う。

特徴として、自転車愛好家に人気の「サイクリンクルート」で島々を観光できる。

「千光寺山」は、144.2mで、千光寺公園頂上展望台からの風景が人気。尾道の街並みや瀬戸内の風景一望できる。「さくら名所100選」に選ばれ、

千光寺山ロープウェイで、気軽に登れる。片道¥280・往復440

「夜景100選」と「恋人の聖地」の碑。「展望台」と「美術館」「自然石・八畳岩」などがある。

真言宗系の単立寺院。山号は大宝山。本尊は千手観音。中国三十三観音第十番札所、山陽花の寺二十四か寺第二十番札所。

御詠歌「みなひとの 衣のうらの たまわそも 仏ともなる 宝なるらむ」

空海(弘法大師)によって創建され、源満仲(多田満仲)によって再興されたというが確証はい。

中世以前の寺歴は判然としない。戦国時代には備後国御調郡木梨村木梨城主の「杉原元恒」がこの地に出城を築いていると云う。

本堂・大師堂・客殿・護摩堂・三十三観音堂・大仙堂・毘沙門堂・鐘楼・撫松庵・磐石の庭・くさり山・玉の岩・鏡岩・梵字岩・岩割松・鼓岩

千畳敷・八畳岩・公園に続く。

西久保町の「西国寺」は、真言宗・山号ー摩尼山、寺伝では、天平の729年から749年に「行基」が開祖、本尊ー薬師如来。

仁王門に大草履で知られている。

金堂・三重塔・薬師如来坐像など重要文化財がある。

「広島県史跡 鷲尾山城跡」 尾道市木ノ庄町、、、。

1336年、「足利尊氏に従い九州多々良浜博多」の戦いで戦功を立てた杉原信平、為平が木梨13ヶ村(尾道、後地、栗原、吉和、久山田、木原、猪子迫、白江、三成、市原、木梨、小原、梶山田)を賜り、木梨に鷲尾山城を築き居城。

以来、信平、光信、元盛、元直、光恒と続き、備後の覇者として武威を張ったが1543年、月雲州富田「城主尼子晴久」によって城は攻め落とされ光恒は城内で自害、その子高盛は捕えられた。

やがて、大内氏の助力を得て鷲尾山城に帰り、名を釈迦ガ城と改めた。

その後、石原小次郎忠直に再び攻められ高盛は戦死。

その子「杉原元恒」は、古志氏をたよって新庄に落ちのび小早川隆景をたより、再度、木梨へ帰り石原氏を滅ぼし鷲尾山城を回復し、1584年「杉原元恒」は、千光寺山に権現山城を築いてここに移り、1337年、築城以来、実に247年木梨杉原氏の本城として備南地方を鎮めた。

鷲尾山城も、1591年、秀吉の山城廃止令によって廃城、と云う。

松尾芭蕉は、尾道は訪れていないが、芭蕉の像。

1792年尾道に滞在していた、俳人「長月庵若翁・1734-1813」が、地元52人と「先師松尾芭蕉の百回忌を営み句会を催してよんだ句が

「うきわれを 寂しがらせよ 閑古鳥」

「出雲街道」は、兵庫県ー岡山県ー広島県(尾道)-島根県、山陰・出雲・山陽を結ぶ街道を云う。

安芸へは、宍道から赤名峠、三次、可部を通り広島に達する「国道54号線」

備後へは、三次や庄原や西条を獲て山陽道。石見街道とも云う。

美作・播磨へは、米子から四十曲峠を経て津山から万能峠、佐用から姫路の津山街道。松江藩参勤交代に利用している。

出雲大社の起点碑が

山陽地方は、本州西部瀬戸内海側、山陰地方は、日本海側で、山陽は、岡山・広島・山口南部、広義では、播磨・美作・備前・備中・備後・安芸

周防・長門の8か国と、これに、兵庫南部が含まれる。

山陽道は、古代大道であった。江戸中期まで西国諸藩の参勤交代通行道で、中国路・中国街道・西国路とも云った。宿場数50以上、道幅2間・3.6m

現在の2号線と並行している。

尾道は、銀の輸送ルート、銀山街道赤名と出雲街道が合流して、馬・人手の貸出が行われたとある。

尾道水路、船の出入りが多い。

「住吉神社」

瀬戸内海の潮の干満差は大きく、最大4メートルにも及び、潮の干満にあわせて船の揚げ荷や積み荷が便利なように考慮された石段がある。

雁が連なって飛ぶ姿に似ているので「雁木」と呼ばれている。

銀を積んだ船・漁師など、海岸にある。安産祈願の鎮守・住吉神社が海を見守っていた。

JR尾道駅前バスタミナール、しまなみ交流館。オアシス尾道、尾道桟橋、尾道港から駅前汽船が向島へちょくちょく往来している。

向島には、洋らんセンター、高見山公園、国重の吉原家住宅等がある。

次回は、広島・西条へ。