「旧海軍兵学校」は、大原湾に面し、西岸にあった。

1888年、東京築地から移築され、ここから多くの海軍士官が、(現在、海上自衛隊・学校)53万m2の敷地、今でも松・桜が多いと云う。

赤レンガの重厚な建物が建ち並んでいる。

教育参考館には、東郷元帥の遺髪や海軍将校の遺書遺品・特攻隊の遺書遺品、遺影等が展示されている。(今回は、海軍墓地方面へ)

大和ミュージアム・呉中央桟橋ターミナル 通勤サラリーマン学生が多い

「江田島健児・海軍兵学校」神代猛男

澎湃寄るする 海原の 大波くだけ散るよころ 常磐の松の 緑濃き 秀麗の国秋津洲 有史悠々m数千載 皇護仰げば 弥高し

、、、、ああ 江田島の健男児 機到りなば雲喚びて 天かけ行かん蚊龍の 池に潜むにも似たるかな 斃れて後に止まんとは

我が 真心の 呼びなれ。

堺川の入り江に桟橋目の前が江田島

「呉」は、大和・ 飛鳥時代 7世紀後半 律令地方行政制度の整備に伴い、呉地域に安芸郡海里(呉湾沿海 地域と島しょ部)フナキ里(灰ヶ峰山ろく)が置かれ、奈良時代 8世紀 安芸国に遣唐使船の建造が命じられている、(「続日本紀」) 。

平安時代 11世紀末~ 12世紀初 呉浦の開発領主「呉氏」は、未開発地を開発して「呉別符」とし、 雑公事部分を石清水八幡宮に寄進。

安土桃山時代、1575年、 呉の末永景道、仁方の白井縫殿助ら,小早川水軍として石山合戦 に参加する。

白井縫殿助は戦死したと伝えられる。

江戸時代に入り、 宮原村の呉浦を、「呉町」に、「伊能忠敬」により仁方村と広村小坪において測量実施。

明治の1886年ー 第2海軍区鎮守府の位置を安芸郡呉港に設定。 呉鎮守府開庁。同時に海兵団・呉海軍病院なども業務開始する。

1897年ー 呉海軍造船廠において最初の軍艦「宮古」(通報艦)進水

呉海軍造船廠と呉海軍造兵廠が合併し、呉海軍工廠設立。廠内に造兵部・ 造船部・造機部・会計部・製鋼部・需品庫を設置。

呉線呉~広島間開通。

1907年ー 呉工廠内において最初の戦艦「安芸」(19,800排水トン)が進水し~戦艦大和~現在の呉湾になった。

「亀山橋」を渡って約500mでめがね橋交差点 、右に 曲がり約400m進むと呉自衛隊教育隊正門、

「呉海軍鎮守府」

明治16年、呉湾近海測量、三方山に囲まれ防御に優れていた所が「呉湾」。

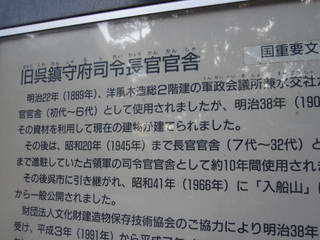

艦艇の入出港や生産活動の拠点として最も適した地、明治19年鎮守府決定された。当初は、一日1800人以上もの建設に従事し、明治22年

開庁している。

亀山神社の跡地に、洋風木造の「軍政会議所・水交社」が建てれた。

入船山記念館(有料) 金唐紙作品資料館で展示

明治38年・1905年発生・芸予地震発生(日露戦争直後)マグマ7.2大被害を受けている。

イギリスで建築学を学んだ「桜井小太郎(1870-1953)」イギリス様式長官官舎を設計している。第7代―32代約40年使われた。

呉の町は、旧海軍の町

終戦と同時に、呉は、オーストラリア軍、英連邦軍の占領地域に。呉鎮守府司令長官舎は占領軍総司官舎として使われた。昔の面影は無くなっている。

昭和41年、1966年、返還。入船山は大蔵省、翌年「呉市入船山記念館」としてオープンされた。(県重文)一般公開(有料)

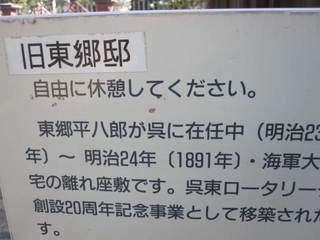

東郷平八郎 1847-1934 T字戦法でバルチック艦隊全滅させた 連合艦隊司令長官・薩摩藩出身

入館料を払い、番兵塔、右手に旧高烏砲台火薬庫(明治35年陸軍音戸・休山から昭和42年移築し復元展示)、左手に「郷土館」(旧呉鎮守守司令長官

・舎関係の資料展示)庭には旧砲台等があり、突き当りに「旧呉鎮守府司令長官官舎」和室・洋館。「旧東郷家住宅跡」。「歴史民俗資料館」が、

(昭和61年開館、金唐紙コレクション等が展示されいた。)

戦艦大和・第2艦隊司令長官「伊藤氏」を思い出し、映画で「鶴田浩二」が演じていた。参謀長草鹿氏から「一億総特攻の先駆けになってほしい」

伊東氏は「それならわかった」と受け入れたと云う。また、伊東氏は、部下に「我々は、死に場所を与えられた」と続ける。

司令長官舎

この地には、「八幡神社(後亀山神社)」の始まりを大宝3年、703年と「芸藩通志」に残って、古くからこの辺りを「入船山」と云っていた。

亀山神社は、少々下った所に移り、明治19年、鎮守府が設置されている。

市街地の中に入船山があり、鎮守の森、昔から自然林の景観をそのまま残している。

和式内部 洋館

「金唐革紙・もしくは金唐紙」は、日本の伝統工芸品である。

和紙に金属箔(金箔・銀箔・錫箔等)をはり、版木に当てて凹凸文様を打ち出し、彩色をほどこし、全てを手作りで製作する高級壁紙である。

金属箔の光沢と、華麗な色彩が建物の室内を豪華絢爛に彩る。

金唐革。紙の伝統工芸

「後藤 仁」

1999年に移情閣〔孫文記念館〕(重要文化財、神戸市)、2002年に旧岩崎家住宅(重要文化財、台東区)等の主要な復元を行う。

紙の博物館(東京都王子)、呉市立美術館(広島県呉市)、旧岩崎邸庭園、入船山記念館、フェルケール博物館(静岡県)、大英博物館、ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館(イギリス)等で「金唐革紙展」を開催して、その普及に努め、これらの功績により、研究所を代表して上田尚が2005年、選定保存技術(文化財の修理復元等のために必要な伝統的技術として、文部科学大臣が選定するもの。)の保持者に認定される。

現在、研究所は本格的な製作体制は終了して池田和広、粕谷修朗、柳楽雄平、宮澤利行らは各々の日本画制作活動等に戻る。

後藤仁は2006年に研究所をはなれ、金唐革紙製作技術を日本画にも取り入れ日本画家として活動するとともに、「金唐革紙保存会」を主宰して展覧会等での金唐革紙の紹介や製作技術保存にも尽力し、必要があれば製作出来る体制を維持している。

現在、金唐革紙製作全般にわたる本格的な製作技術を有しており、現役で製作可能なのは後藤仁のみとなっていると云う。

金唐紙工芸品

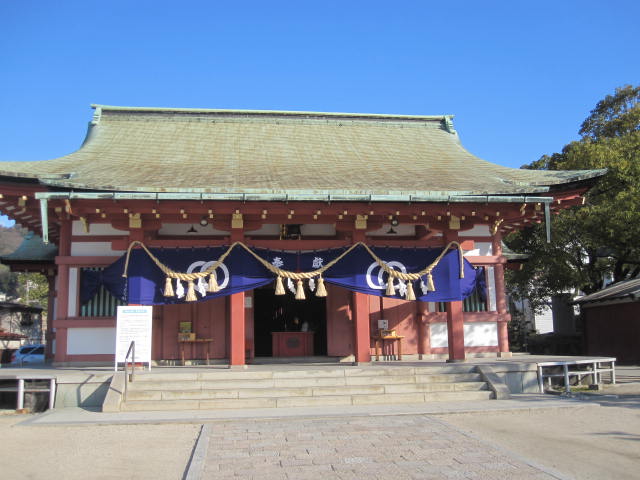

「亀山神社」

祭神ー品陀和気命・ 帯中日子命・ 息長帯日売命。旧呉市内の総氏神として信仰される。

旧県社、創建ー伝大宝3年(703年)。別名ー八幡様。例祭ー10月第2日曜日。

亀山神社の石、銅鳥居

豊前国宇佐に鎮座していた八幡神が、豊後国姫島、安芸国栃原を経て大宝3年、703年に宮原村亀山(入船山)に遷座したのに始まると伝える。

皇城宮・大屋比売神社・大帯比売神社・比売志麻神社・鈴音宮などと呼ばれたが、一般には「八幡様」と呼ばれていた。

明治19年(1886年)、亀山に呉鎮守府を開設するのに伴い現在地に遷座した。

狛犬 手水舎 銅灯籠

拝殿

「千福」は、呉市の酒造メーカー、「株式会社三宅本店」によって造られている日本酒の銘柄。

三宅本店は1856年、安政3年創業。大正5年に、日本酒の銘柄として「千福」を加えた。「千福」の名前の由来は創業者の母と妻の名前からとったと云う。

株式会社三宅本店

「三宅本店」は、中四国・九州エリアで、大手の規模を誇る酒造メーカー。

戦前にその品質の高さから旧海軍の全基地に納入され、それを足がかりに全国に展開。呉の大空襲で灰燼に帰し、その後復興を果たした蔵を支えてきたのは、戦前から受け継がれてきた品質第一の精神と云う。

酒に対する深い見識を持った専門家と認められる、酒類総合研究所の「清酒の官能評価分析における専門評価者」の第1号に技術室のスタッフが認定されるなど消費者に人気ある。

工場内と井戸湧水

「酒の話」

酒造好適米は、大粒で心白(米一粒の中心の白色不透明部分)が良い、蛋白質・脂肪の少ない米「品質低下させる」。

評判の良いのに「山田錦」「雄町」「五百万石」「たかね錦」、、、。中国地方は、雄町・幸玉・改良雄町・八友などで、硬い米を選ぶ。

精米歩合、40%~70%削り込むため、酒米は、崩れにくい硬い方がよい。

次回は、旧海軍墓地方面へ。