「遊郭」

権力の統制と保護を受け、遊廓として1箇所に集められるのは、近世以降。

豊臣秀吉の治世に、遊廓を設けるため京の原三郎左衛門と林又一郎が願い出を秀吉にして、許可を得ていると云う。

今の大阪の道頓堀川北岸にも遊廓がつくられ、その5年後の 1589年には、京都、二条柳町に遊廓が作られた。

1589年に秀吉によって開かれた京都の柳原遊郭をもって遊郭の始まりとする説もあると云う。

大阪と京都の遊廓は17世紀前半に、それぞれ新町(新町遊廓)と朱雀野(島原遊廓)に移転した。

江戸に遊廓が誕生したのは慶長17年の1612年。

駿府(今の静岡市)の二丁町遊郭から遊女屋を移して日本橋人形町付近に遊廓がつくられた。これを吉原遊廓と呼んだ。

吉原遊廓は明暦の大火で焼失。その後浅草山谷付近に仮移転の後、浅草日本堤付近に移転。

人形町付近にあった当時のものを「元吉原」、日本堤付近に新設されたものを「新吉原」とも区別している。

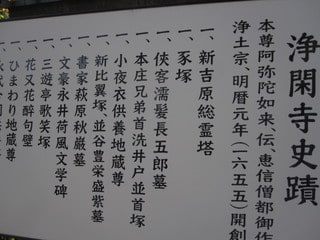

「浄閑寺」

山号ー栄法山。浄土宗・本尊ー阿弥陀如来。創建年ー1655年。開山ー源空。別称ー投げ込み寺。

吉原遊廓の誕生は、1657年、浄閑寺は、2年早い。

投げ込み寺と呼ばれるようになったのは安政の大地震、1855年で、大量の遊女が死亡した際にこの寺に投げ込んで葬ったことによると云う。

後、「病気などで死んだ遊女は吉原遊廓の場合、寺に「~売女」という戒名で文字通り投込まれた」という説もある。それを裏付ける資料は古文書には一切なく、「売女」の戒名は、「心中」「枕荒らし」「起請文乱発」「足抜け」「廓内での密通」「阿片喫引」など吉原の掟を破った者に限られていることが最近の研究で明らかになっている。

この場合素裸にされた上に荒菰に包まれ、寺に投げ込まれ、人間として葬ると後に祟るので、犬や猫なみに扱って畜生道に落とす、という考え。

江戸時代の遊廓は代表的な娯楽の場。上級の遊女(芸娼)は太夫や花魁などと呼ばれ、富裕な町人や、武家・公家を客とした。

このため上級の遊女は、芸事に秀で、文学などの教養が必要とされ、江戸中期以降は度々の取締りを受けながらも、遊廓以外の岡場所が盛んになった。

遊廓自体もの大衆化が進み、一般庶民が主な客層となっていったと云う。

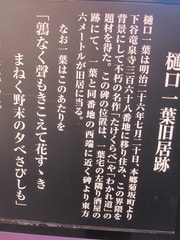

「樋口一葉」 1872-96 多くの名作を残し、24歳で没す。小説家・東京・本名奈津

1883年池之端、私立青海学校・小学高等科第4級を首席で卒業している。歌人「中島歌子・萩の舎」に弟子入り、和歌・書道・古典を学ぶ。

針仕事で一家を支え、同門「田辺花圃・新進作家デビュ―」に刺激、生活の為小説を書く。

1892年「闇桜」を発表・出世作「うもれ木」、生活は苦しく、雑貨商の小店を開く、そこで、「たけくらべ」「にごりえ」

「十三夜」を書き続けた。24歳の若さで没した。

一葉は、本郷丸山横山町に転居し明治27年に、小説に専念され「大つごもり」を発表されてから代表作が続いていく。

「中島歌子」1845年、武蔵国入間郡森戸村(現・埼玉県坂戸市)に生まれ。

父・中島又衛門は農民ながら村名主であり豪商。母・福島いくの実家も江戸通いの船で商売をし、幕府御用達の豪商、「いく」は川越藩の奥に仕えていたこともあると云う。

歌子が生まれてほどなく江戸の牛込揚場町に移り住む。両親は小石川安藤坂の伝通門前にあった水戸藩御用達宿「池田屋」の加藤佐右衛門の夫婦養子になり、1850年代に家族で小石川の屋敷に居住するようになる。

父が水戸の「藤田東湖」らと交際があったことから、10歳から15歳まで水戸藩支藩の府中松平家の奥に仕えた。

18歳の時、恋い慕っていた水戸藩士・林忠左衛門と結婚し、水戸五軒町の林家に嫁入りした。江戸の豪商の嫁入りは、当時の水戸で話題になった程であったという。たが、1864年、天狗党の乱に加担した罪で夫が自害。歌子も連座して2か月間投獄される。

歌を水戸の国学者、林寰雄に学んでいたが、林が亡くなったため、1865年から「加藤千浪」に師事。

明治に入ってから歌塾「萩の舎」を小石川の自宅で開く。兄弟子の伊東佑命を通して、御歌所の長・高崎正風と知り合ったこと、また、両親の実家が水戸藩、川越藩と付き合いがあったことから、上流・中流家庭の多くの子女を門弟に抱えることができ、大いに繁栄したと云う。

1901年に日本女子大学が設立されると、和歌の教授に迎えられたが、病気のため辞退、三宅花圃が代わりに就任した。

1903年の明治36年、60歳で死去。郷里の兄とは不仲で、養子も居付かず、家族には恵まれなかったが、葬儀には200人が集まり、その列は三町にも達したという。両親の眠る谷中墓地に葬られている。

歌塾は閉じたが、元養女すみの三男廉が養子に入って家名を継いだ。

一葉の旧宅、千束の「見返り柳」は、遊び帰りの客がこの辺りで名残惜しく遊郭の方を振り返ったと云う。見返り柳は植え替えられて?。

「田辺花圃」は、姓は田邊、本名は龍子、竜子。花圃と号す。

本町馬場に住む旧幕臣で元老院議員の父・田邊太一、母・己巳子の長女に生まれる。

戸籍では10月5日生まれ。龍子は8歳で麹町小学校に入学したが、その後、跡見花蹊の跡見塾、桜井女学校、明治女学校と次々と学校を変わっており、最後に、森有礼の理想によって女子の最高学府として設立された一つ橋の東京高等女学校(現・お茶の水女子大学)専修科に入学、

明治22年(1889年)に卒業している。また、10歳の頃から和歌を学び、名家の令嬢たちが多く通っていた中島歌子の「萩の舎」に入るなどし、一方で、欧化教育により、洋装で洋書を読み、男女交際もし、馬車で舞踏会に行くような進歩的な環境の中で、多様な教養を身に着けたと云う。

明治19年、龍子の兄、次郎一(勤)が満20歳という若さで地中海において客死、翌年、龍子が風邪をひいて寝ていた時、母と執事の才八が、兄の一周忌法要を行う費用がないと言って嘆いているのを聞き、突然、「小説を書いて費用を作ろう」と思いつき、たまたま、坪内逍遥の「一読三嘆 当世書生気質」を読んで「これなら書ける」と一気に書いた作品が「藪の鶯」。

これが女性による初の近代小説。逍遥に校閲を頼むことができ、父の太一と金港堂の中根淑が知人であるという幸運に恵まれて、「藪の鶯」は明治21年に出版。女性初の小説は大変な好評を得て、翌年には再版、33円20銭を手にすることができ、兄の法要も無事に営むことができた。

龍子の成功により、若い女性が積極的に小説家を目指すようになっていき、その中に「樋口一葉」がいた。

一葉は「萩の舎」の後輩であったが、家長として一家を背負い、苦しい生活を強いられており、龍子同様、筆を以て立ちたいと思い、出版の斡旋も龍子に頼んでいたようであったと云う。

明治25年、龍子が関係していた雑誌「都の花」、新刊間近の「文学界」に一葉を紹介している。

同年には三宅雪嶺と結婚、夫を助け5人の子供を育てながら、小説、随筆を発表し続けた。

大正9年には、雪嶺とともに雑誌「女性日本人」を主幹、多くの論評を発表した。

昭和に入ると、文学界からは遠ざかり、昭和18年の1943年に没している。(享年76、墓所は青山霊園)

一葉の文学に大きな影響は、荒物駄菓子店・どん底に生きる人間、子供達などを鋭く観察と体験が

浅草龍泉寺から本郷までの道のりは、千束ー坂本・JR鶯谷ー根岸小学校(正岡子規庵)・寛永寺ー桜木町・谷中ー根津ー東大農学部(言問い通り)-本郷へ。

根岸から本郷の言問い通りは、多数の文人が往来している。樋口一葉・芥川龍之介・夏目漱石・正岡子規・谷崎潤一郎・永井荷風・・・。

近代以降、最初の職業女流作家。24年の生涯の中で、特に亡くなるまでの1年2ヶ月の期間に日本の近代文学史に残る。

一葉と和歌

「おちこちに梅の花さく様見れば いづこも同じ春かぜやふく(明治17年)」「大空もひとつにみえてわたつ海の みずの限りはしられざりけり」

「しのばずの池のおもひろくみゆる哉 うえのゝ岡に月はのぼりて 」「惜しみてもかひなかりけりいざさらば 風に木の葉はまかせてをみん」

「秋はたヾそのことゝなくみにしみて 色なき風も悲しかりけり」「咲きぬともしらで過ぎにし梅が香を さそひきにけり軒の春かぜ (明治20年)」

「思うどち分けし花のをしのぶ哉 よもぎが宿の萩のさかりに」「おもふどち雪まろげせしいにしへを 火をけのもとにしのぶけさ哉 (明治24年)」

「おもうことすこしもらさん友もがな うかれてみたき朧月よに」「とにかくにふみこゝろみん丸木橋 わたらで袖のくちはてんより (明治27年)」

「よの中をよこにのみはふかにながら 心は清きみずにこそすめ」「よの中は梢をつたふ山ざるの 身のかろきこそ安けかりけれ」

「打群れてあさるすゞめの鳴く音さへ 寒く聞ゆる冬のゝべ哉 (明治27年)」「月というつきの光もみえぬかな やみをやみとおもわざる身は」

「行水のうきなも何か木の葉舟 ながるるままにまかせてをみん」(一部、一葉祭の講演資料より抜粋)。

中嶋歌子の「萩の舎」時代・甲府出身の父則義(妻・多喜とは駆け落ち結婚)が入門させている。和歌を学ぶ。

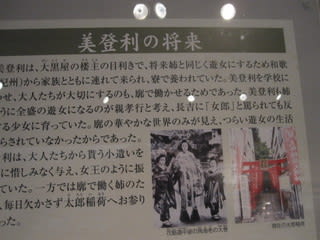

「たけくらべ」1895~6年文学界発表、下谷竜泉・大音寺を舞台に、思春期も少女「美登利」の微妙な心理の動きを細やかに描いた小説。

「大音寺」は、竜泉寺に正覚山・大音寺がモデルに出てくるが、下谷竜泉寺町の中心で、この付近は、昔から「大音寺前」と呼んでいる地域。

大音寺は、松尾芭蕉弟子「宝井其角」の俳句にも出てくる。

吉原の廓に住む14歳の少女美登利と運命の 少年藤本信如との恋を中心に、東京の子供たちの生活を吉原を背景に描き出した作品。

「闇桜」16歳の千代の恋は叶わぬまま、桜は、はらはらと散っていく、、、、。

「十三夜」1895年発表。酷薄な夫にも、ただ耐える他はない、女主人公を通し、封建的な社会に生きる女性の悲惨を描いている。

「千束稲荷神社」と「たけくらべ」

夏祭りの夜、子供達の喧嘩をきっかけに物語は展開する。

千束稲荷神社ー樋口一葉の胸像と日記の自筆碑文が境内に建っている。神社の祭神倉稲魂命・1661年創建。

「にごりえ」1895年「文芸倶楽部」発表、東京丸山の酌婦「お力」の、愛を貫くことのできなかった悲劇を描いている。

「うもれ木」長く水中や土中に埋もれ木・完全には炭化せず木質を残している「うもれ木」

不遇の陶工・入江籟二・妹お蝶の暮らし、詐欺師を愛してしまうお蝶、、、、。

千束稲荷神社ー境内

「鷲神社」

浅草の「お酉さま」で知られている。祭神は、天之日鷲命・日本武尊の二神。

熊手は、「福」を、かっこむ・とりこむと云う縁起から

宝船・招き猫・千両箱等のおめでたい飾り物をつけた熊手

酉の市は、全国一の賑わいを誇っている。三ノ輪~言問い橋通り迄、屋台が続く。一葉の文学碑が

「西徳寺」1628年創建、

佛光寺門徒の聞法道場の一つとして江戸の金助町(現在の東京都文京区本郷付近)に建立されたと伝わる。

建立後50年の間に天和の大火など、江戸を襲った火災で焼け出されること三度、当時の住職・檀家の協議により、竜泉町に移転、1683年と云う。

徳川幕府時代、明治維新後も西徳寺は、発展を続けたが、1923年の関東地震により本堂が全壊。地震後に再建、建築としては画期的な形で寺院再建し、

現在に至る。

文化財ー木造阿弥陀如来立像・木造聖徳太子孝養像は、台東区指定。著名人墓所ー十七世中村勘三郎・十八世中村勘三郎(歌舞伎役者)

次回は、西浅草方面へ。