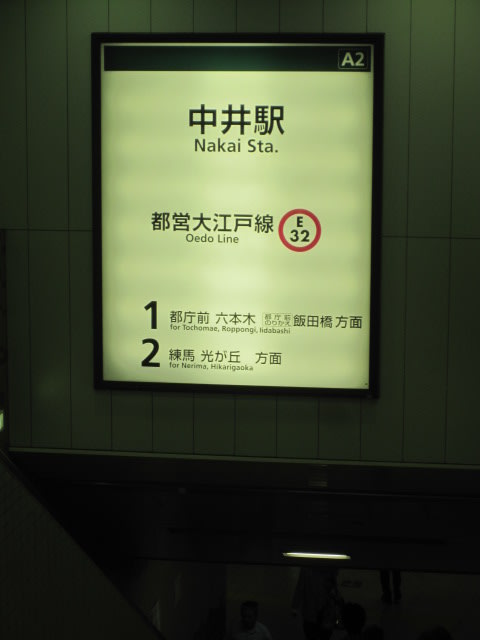

光が丘から10番目、中野区と新宿区境界「西新宿五丁目」。ビルの地下道を出ると、ここはビル街であった。

新宿は、よく知っていると思いきや、どの辺に立っているのか判らない、地図を広げ歩くと、こんもり緑の一画が、

新宿総鎮守として知られている。「熊野神社」。

西新宿駅を出ると 副都心の高層ビルが林立 交差点角に熊野神社が

熊野神社は、大江戸線・西新宿五丁目駅より約徒歩5分、隣の都庁駅からも5分にある。

中野長者と呼ばれた室町時代の紀州出身の商人・鈴木九郎によって1394年 - 1428年に創建されたものと伝えられている。

また、当地の開拓を行った渡辺興兵衛という人物が祀ったという異説もある。

鈴木九郎は代々熊野神社の神官を務めた鈴木氏の末裔で、現在の中野坂上から西新宿一帯の開拓や馬の売買などで財を成し、人々から

「中野長者」と呼ばれていた。鈴木九郎は当初自身のふるさとである熊野三山の若一王子を祀ったところ、商売が成功し家運が上昇したので

後に熊野三山から十二所権現をすべて祀るようになったのが始まりとされている。

付近の地名「十二社」は、これに因んでいる。

現在でも通りに、十二社通り、や新宿十二社温泉名などに見られる。

早朝神社は気持ち良い 神水で手を洗い 本殿に参拝

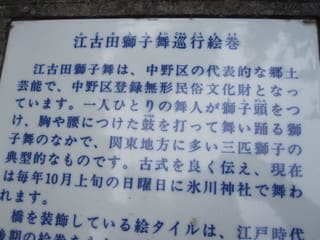

「文化財」は、広重「名所江戸百景」に描かれた熊野十二社。十二社池が描かれている 十二社の碑 区指定史跡 1851年に建てられた。

(十二社を紹介する記念碑)。 七人役者図絵馬 区指定有形文化財(絵画)1773年に奉納された絵馬。(製作者は浮世絵師の一筆齋文調)

他に、式三番奉納額、1764年作と1847年の二つ。(江戸三座のうち、市村座における式三番の模様を描いた奉納額)、水鉢 など。

区の指定有形文化財に。

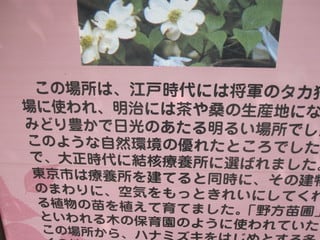

狂歌 大田南畝の水鉢 公園から都庁ビル正面が

「新宿中央公園」は、隣接する熊野神社の敷地の一部であり、戦前には小西六写真工業(現:コニカミノルタ)の工場敷地などになっていた。それに戦後新宿副都心計画の一環として、淀橋浄水場の跡地と併せて、西新宿に勤めるサラリーマンなどへの憩いの場として公園として整備されることになった。

公園の北端には新宿区立環境学習情報センターと新宿区立区民ギャラリーの複合施設エコギャラリー新宿が設けられた。

広さは、8万8065m²。開園 1968年。園内には、ちびっこ広場、ジャブジャブ池、水の広場、四季折々の花、樹木が。

(ホームレスの段ボールも)

園内の白糸の滝の噴水 犬の散歩芝にはホームレス

「都庁前」駅は、都庁ビル地下で中央に出られる。都庁を囲むように新宿超高層ビルが聳え立っている。

三井、住友、安田、京王、第一など。

(このシリーズ最終にまた取り上げます)

「都庁前」駅下車

昭和29年、ビル街のばい煙による空気汚染が問題に。都は都心部547のビルに対して「ばい煙抑制に協力を」求めた。

開都500年記念大東京祭が、 昭和31年開催され、大名行列パレードなど全都をあげて多彩な催しが繰り広げられた。

旧都庁第一庁舎竣工 昭和32年、都庁第一本庁舎(丸の内庁舎)が完成。

その後、都庁舎は96年ぶりに丸の内地区を離れ、新宿副都心に移転。

京王・住友・三井ビルの林立 都庁ビル

渋谷初台の「ふどう通り商店街」が、甲州街道と山手通りの交差点に出て、山手通りを北上し、約4分、西新宿四丁目の交差点の先を左折した所に、「ふどう通り」のアーケードがある。

新宿よりのアーケード約約800mの小さい商店街、このへんは、渋谷区本町になる。初めての散策で期待したが。

商店街それらしい感じが無い、朝であるのか?

商店街の中央辺りに「幡ヶ谷不動 荘巌寺」が。

不動商店街に

光明山真言宗 荘厳寺(幡ヶ谷不動尊)城南20ヶ寺第11番。

境内に入ると本堂、山門前に石造の狛犬が一対、創建は、1561年、開山有悦法印と伝わる。

江戸名所図会1836によると、不動明王像は、三井寺再興の智証大師円珍の作と云う。像は、平将門を討つた平貞盛と藤原秀郷後武田信玄

北条氏政と武将たちによって各地に安置されており江戸中期1747年ここ荘厳寺に安置したと云う。

奥書院には、芭蕉の句 暮おそき 四谷過ぎけり 紙草履。

荘厳寺 山門 本殿

江戸近郷の三不動(成田山、光明山、高幡山)の一つとして広く尊崇を集めたと云う。

「江戸名所図会」には、「幡ヶ谷不動明王」の条を立てて紹介されている。

また寺の前の道路は、「不動通り」と呼ばれ、古くから不動尊への参道としてにぎわい、現在は商店街 「不動通り商店街」となっている。

恥ずかしいが、食べる葡萄と勘違いしていた。

道しるべ 古い石塔

次回は、新宿駅は、通過し「代々木方面」に。

新宿は、よく知っていると思いきや、どの辺に立っているのか判らない、地図を広げ歩くと、こんもり緑の一画が、

新宿総鎮守として知られている。「熊野神社」。

西新宿駅を出ると 副都心の高層ビルが林立 交差点角に熊野神社が

熊野神社は、大江戸線・西新宿五丁目駅より約徒歩5分、隣の都庁駅からも5分にある。

中野長者と呼ばれた室町時代の紀州出身の商人・鈴木九郎によって1394年 - 1428年に創建されたものと伝えられている。

また、当地の開拓を行った渡辺興兵衛という人物が祀ったという異説もある。

鈴木九郎は代々熊野神社の神官を務めた鈴木氏の末裔で、現在の中野坂上から西新宿一帯の開拓や馬の売買などで財を成し、人々から

「中野長者」と呼ばれていた。鈴木九郎は当初自身のふるさとである熊野三山の若一王子を祀ったところ、商売が成功し家運が上昇したので

後に熊野三山から十二所権現をすべて祀るようになったのが始まりとされている。

付近の地名「十二社」は、これに因んでいる。

現在でも通りに、十二社通り、や新宿十二社温泉名などに見られる。

早朝神社は気持ち良い 神水で手を洗い 本殿に参拝

「文化財」は、広重「名所江戸百景」に描かれた熊野十二社。十二社池が描かれている 十二社の碑 区指定史跡 1851年に建てられた。

(十二社を紹介する記念碑)。 七人役者図絵馬 区指定有形文化財(絵画)1773年に奉納された絵馬。(製作者は浮世絵師の一筆齋文調)

他に、式三番奉納額、1764年作と1847年の二つ。(江戸三座のうち、市村座における式三番の模様を描いた奉納額)、水鉢 など。

区の指定有形文化財に。

狂歌 大田南畝の水鉢 公園から都庁ビル正面が

「新宿中央公園」は、隣接する熊野神社の敷地の一部であり、戦前には小西六写真工業(現:コニカミノルタ)の工場敷地などになっていた。それに戦後新宿副都心計画の一環として、淀橋浄水場の跡地と併せて、西新宿に勤めるサラリーマンなどへの憩いの場として公園として整備されることになった。

公園の北端には新宿区立環境学習情報センターと新宿区立区民ギャラリーの複合施設エコギャラリー新宿が設けられた。

広さは、8万8065m²。開園 1968年。園内には、ちびっこ広場、ジャブジャブ池、水の広場、四季折々の花、樹木が。

(ホームレスの段ボールも)

園内の白糸の滝の噴水 犬の散歩芝にはホームレス

「都庁前」駅は、都庁ビル地下で中央に出られる。都庁を囲むように新宿超高層ビルが聳え立っている。

三井、住友、安田、京王、第一など。

(このシリーズ最終にまた取り上げます)

「都庁前」駅下車

昭和29年、ビル街のばい煙による空気汚染が問題に。都は都心部547のビルに対して「ばい煙抑制に協力を」求めた。

開都500年記念大東京祭が、 昭和31年開催され、大名行列パレードなど全都をあげて多彩な催しが繰り広げられた。

旧都庁第一庁舎竣工 昭和32年、都庁第一本庁舎(丸の内庁舎)が完成。

その後、都庁舎は96年ぶりに丸の内地区を離れ、新宿副都心に移転。

京王・住友・三井ビルの林立 都庁ビル

渋谷初台の「ふどう通り商店街」が、甲州街道と山手通りの交差点に出て、山手通りを北上し、約4分、西新宿四丁目の交差点の先を左折した所に、「ふどう通り」のアーケードがある。

新宿よりのアーケード約約800mの小さい商店街、このへんは、渋谷区本町になる。初めての散策で期待したが。

商店街それらしい感じが無い、朝であるのか?

商店街の中央辺りに「幡ヶ谷不動 荘巌寺」が。

不動商店街に

光明山真言宗 荘厳寺(幡ヶ谷不動尊)城南20ヶ寺第11番。

境内に入ると本堂、山門前に石造の狛犬が一対、創建は、1561年、開山有悦法印と伝わる。

江戸名所図会1836によると、不動明王像は、三井寺再興の智証大師円珍の作と云う。像は、平将門を討つた平貞盛と藤原秀郷後武田信玄

北条氏政と武将たちによって各地に安置されており江戸中期1747年ここ荘厳寺に安置したと云う。

奥書院には、芭蕉の句 暮おそき 四谷過ぎけり 紙草履。

荘厳寺 山門 本殿

江戸近郷の三不動(成田山、光明山、高幡山)の一つとして広く尊崇を集めたと云う。

「江戸名所図会」には、「幡ヶ谷不動明王」の条を立てて紹介されている。

また寺の前の道路は、「不動通り」と呼ばれ、古くから不動尊への参道としてにぎわい、現在は商店街 「不動通り商店街」となっている。

恥ずかしいが、食べる葡萄と勘違いしていた。

道しるべ 古い石塔

次回は、新宿駅は、通過し「代々木方面」に。