「清里の父、ポール・ラッシュ博士」 キープ協会の創設者。「己のように隣人を愛しなさい」

聖書の言葉に従い、非凡な行動力で、戦後日本の民主的復興に多大な貢献を果たし、身近な理想家として多くの人々の胸に刻み込む。

博士は、ケンタッキー州出身で、関東大震災で崩壊した東京と横浜のYMCAを再建するため大正14年、米国の国際YMCAから派遣され、初来日。

その後、キリスト教日本聖公会の主教の依頼により、ミッションスクールであった立教大学で、日米開戦で強制送還されるまで教鞭を取っている。

東京の聖路加国際病院建設の募金活動、日本聖徒アンデレ同胞会(BSA)の設立など多くの社会事業に尽力し、その青少年訓練キャンプ場として

昭和13年、山梨県八ヶ岳山麓の清里に清泉寮を建設した。

日本のアメリカンフットボールは、昭和9年ポール・ラッシュ博士により組織化され、後に、日本アメリカンフットボール協会は「日本アメフトの父」の称号を捧げ、現在も日本一決定戦ライスボウルにおいてMVPにポール・ラッシュ杯を授与して、博士の栄誉をたたえています。

日米開戦により強制送還された博士は、ただちに米国陸軍日本語学校に志願し日系2世兵の指導に当たるとともに、米国各地の教会で、戦争後の日本救済への支援協力を訴えて、講演活動を。

終戦と同時に、GHQ将校として東京に戻り、マッカーサー元帥の理解を得ながら、戦禍で疲弊した日本社会の再建活動に取り組んだ。

日本復興支援はキープにとどまらず、戦時中軍部に弾圧された立教大学や日本聖公会、アメリカンフットボールの復興、聖路加国際病院の再生などにも多大な尽力をされ、神奈川県大磯で混血孤児を養育した澤田美喜さんの「エリザベスサンダースホーム」の創立・運営を支援し、孤児たちのゴッドファーザー(洗礼親)を引き受けている。

亡くなる直前、英国からカンタベリー大主教が、清里で病床にあったラッシュ博士をお見舞いされ、人類への奉仕と神の栄光を地上に顕したことに感謝の言葉を伝え、最後のそして最大の栄誉に。

昭和54年、聖路加国際病院で82歳の生涯を閉じました。

キープ協会の働きを通じて、日米の民間交流の手本を示し、亡くなるまで日本を愛し続けたポール・ラッシュ博士。

その最期に身の回りの財産は、聖書と万年筆、何着かのスーツ、そしてパジャマと歯ブラシだけと云う。

家庭も貯蓄も持たず、一生を日本への無償の愛のために捧げ、 博士の遺骨は清里聖アンデレ教会納骨堂に安置さたと云う。

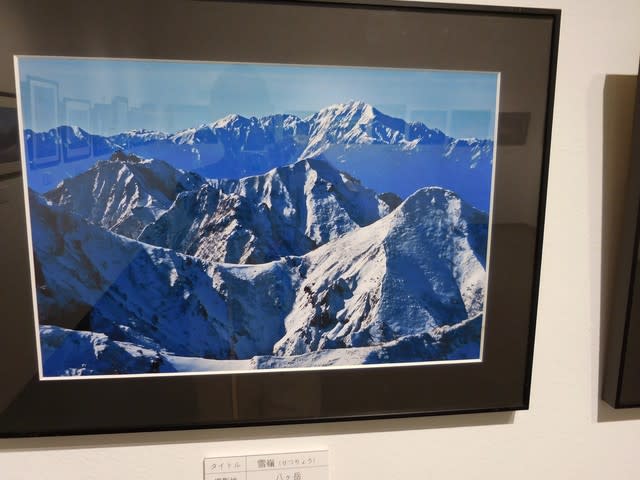

「清里」 山梨県高根町 県の北西、八ヶ岳東麓

観光の村と変貌した。

ー野辺山ー清里ー甲斐大泉ー甲斐小泉ー終点小渕沢。

この辺りは、森の緑と、爽快な高原風、牧場・・などが。ソフトクリームが旨い。

標高1900mの高原リゾートが続く。

サンメドウズ清里スキー場・ハイランドパークが

長野県から山梨県、甲州、甲斐の国ー7世紀の大化改革、東海道の一国「甲斐国」が置かれ、地形から「かい・山」御坂町に国衙が「推定」。

山梨・八代・巨摩・都留の4郡、各河川流域ごとに「郷」が置かれた。

御牧は、柏前・真衣野・穂坂に置かれ軍馬が生産されたとある。「名馬、黒駒」牧場が基で有力一族が「武田氏」守護職を歴任している。

「大泉町」山梨県北巨摩郡

八ヶ岳南麓、伏流水の泉「大湧水」から地名にで、高度利用し高冷地野菜栽培牧畜が盛ん。

1980年以降は、別荘地やペンションのリゾート地に。

縄文晩期の「金生遺跡は、大規模な配石遺跡・集落跡で面積63km2あると云う。

はるばる時代の流れがここにはある。

先人たちの開拓の歴史を今に伝えている。

野辺山高原・矢出川旧石器遺跡は30か所に。丸山山頂にも遺跡が

矢出川1遺跡は、国史跡保存地域ー駅から20分

「国立天文台・野辺山宇宙電波観測所」ー宇宙の電波を受信ー

標高が高く水蒸気の少ない所ー野辺山が適している。 ミリ波干渉計(アルマ望遠鏡の礎)・45m電波望遠鏡・太陽電波強度偏波計・電波ヘリオグラフは84台のアンテナをつないでいる。見学コース内のみ

「水をひく」 「札番・水番制度」は、山梨県無形民俗文化財指定。

山々には、湧き水が数多くある。麓の集約には「水」は大きな課題。長坂上条・長坂下条・渋沢を「長坂三ヶ区水利組合」と云う。

八ヶ岳南麓三分一湧き水・女取湧き水・八右右衛門出口湧き水ー総長約10kmの用水堰で各地に水をひいた。江戸初期

地域全体で受け継いでいた。民俗文化である。

八ヶ岳麦草峠黒曜石を含んだ溶岩が多数散らばっている。「黒曜石で出来た・細石刃が」。

20万年前の人類の拡散ー日本には約4万年前か?。

ー小海線終点・小渕沢駅到着した。

小淵沢町は、山梨県北巨摩郡・県北西部・八ヶ岳南麓で、地名は「小淵池」から。

小渕沢は、交通の要衝と八ヶ岳高原入り口にあたる。JR中央本線と連結している。今でも、武田信玄信濃攻略軍用道路が残っている。

次回は、甲府駅へ。

聖書の言葉に従い、非凡な行動力で、戦後日本の民主的復興に多大な貢献を果たし、身近な理想家として多くの人々の胸に刻み込む。

博士は、ケンタッキー州出身で、関東大震災で崩壊した東京と横浜のYMCAを再建するため大正14年、米国の国際YMCAから派遣され、初来日。

その後、キリスト教日本聖公会の主教の依頼により、ミッションスクールであった立教大学で、日米開戦で強制送還されるまで教鞭を取っている。

東京の聖路加国際病院建設の募金活動、日本聖徒アンデレ同胞会(BSA)の設立など多くの社会事業に尽力し、その青少年訓練キャンプ場として

昭和13年、山梨県八ヶ岳山麓の清里に清泉寮を建設した。

日本のアメリカンフットボールは、昭和9年ポール・ラッシュ博士により組織化され、後に、日本アメリカンフットボール協会は「日本アメフトの父」の称号を捧げ、現在も日本一決定戦ライスボウルにおいてMVPにポール・ラッシュ杯を授与して、博士の栄誉をたたえています。

日米開戦により強制送還された博士は、ただちに米国陸軍日本語学校に志願し日系2世兵の指導に当たるとともに、米国各地の教会で、戦争後の日本救済への支援協力を訴えて、講演活動を。

終戦と同時に、GHQ将校として東京に戻り、マッカーサー元帥の理解を得ながら、戦禍で疲弊した日本社会の再建活動に取り組んだ。

日本復興支援はキープにとどまらず、戦時中軍部に弾圧された立教大学や日本聖公会、アメリカンフットボールの復興、聖路加国際病院の再生などにも多大な尽力をされ、神奈川県大磯で混血孤児を養育した澤田美喜さんの「エリザベスサンダースホーム」の創立・運営を支援し、孤児たちのゴッドファーザー(洗礼親)を引き受けている。

亡くなる直前、英国からカンタベリー大主教が、清里で病床にあったラッシュ博士をお見舞いされ、人類への奉仕と神の栄光を地上に顕したことに感謝の言葉を伝え、最後のそして最大の栄誉に。

昭和54年、聖路加国際病院で82歳の生涯を閉じました。

キープ協会の働きを通じて、日米の民間交流の手本を示し、亡くなるまで日本を愛し続けたポール・ラッシュ博士。

その最期に身の回りの財産は、聖書と万年筆、何着かのスーツ、そしてパジャマと歯ブラシだけと云う。

家庭も貯蓄も持たず、一生を日本への無償の愛のために捧げ、 博士の遺骨は清里聖アンデレ教会納骨堂に安置さたと云う。

「清里」 山梨県高根町 県の北西、八ヶ岳東麓

観光の村と変貌した。

ー野辺山ー清里ー甲斐大泉ー甲斐小泉ー終点小渕沢。

この辺りは、森の緑と、爽快な高原風、牧場・・などが。ソフトクリームが旨い。

標高1900mの高原リゾートが続く。

サンメドウズ清里スキー場・ハイランドパークが

長野県から山梨県、甲州、甲斐の国ー7世紀の大化改革、東海道の一国「甲斐国」が置かれ、地形から「かい・山」御坂町に国衙が「推定」。

山梨・八代・巨摩・都留の4郡、各河川流域ごとに「郷」が置かれた。

御牧は、柏前・真衣野・穂坂に置かれ軍馬が生産されたとある。「名馬、黒駒」牧場が基で有力一族が「武田氏」守護職を歴任している。

「大泉町」山梨県北巨摩郡

八ヶ岳南麓、伏流水の泉「大湧水」から地名にで、高度利用し高冷地野菜栽培牧畜が盛ん。

1980年以降は、別荘地やペンションのリゾート地に。

縄文晩期の「金生遺跡は、大規模な配石遺跡・集落跡で面積63km2あると云う。

はるばる時代の流れがここにはある。

先人たちの開拓の歴史を今に伝えている。

野辺山高原・矢出川旧石器遺跡は30か所に。丸山山頂にも遺跡が

矢出川1遺跡は、国史跡保存地域ー駅から20分

「国立天文台・野辺山宇宙電波観測所」ー宇宙の電波を受信ー

標高が高く水蒸気の少ない所ー野辺山が適している。 ミリ波干渉計(アルマ望遠鏡の礎)・45m電波望遠鏡・太陽電波強度偏波計・電波ヘリオグラフは84台のアンテナをつないでいる。見学コース内のみ

「水をひく」 「札番・水番制度」は、山梨県無形民俗文化財指定。

山々には、湧き水が数多くある。麓の集約には「水」は大きな課題。長坂上条・長坂下条・渋沢を「長坂三ヶ区水利組合」と云う。

八ヶ岳南麓三分一湧き水・女取湧き水・八右右衛門出口湧き水ー総長約10kmの用水堰で各地に水をひいた。江戸初期

地域全体で受け継いでいた。民俗文化である。

八ヶ岳麦草峠黒曜石を含んだ溶岩が多数散らばっている。「黒曜石で出来た・細石刃が」。

20万年前の人類の拡散ー日本には約4万年前か?。

ー小海線終点・小渕沢駅到着した。

小淵沢町は、山梨県北巨摩郡・県北西部・八ヶ岳南麓で、地名は「小淵池」から。

小渕沢は、交通の要衝と八ヶ岳高原入り口にあたる。JR中央本線と連結している。今でも、武田信玄信濃攻略軍用道路が残っている。

次回は、甲府駅へ。