月末の25,26日に日本建築防災協会と全建連主催の耐震診断士講習会があり、その中で雪国の高床住宅についても触れていたので、解説しようと思います。

雪国の高床住宅は新潟県特有の住宅形体で「新潟県条例」で定義されています。

多積雪地域で2階まで雪が積もったり、雪下ろし作業で捨てる場所が無く、敷地内に積み下ろしたりした時に住宅としての機能を損なわないように、基礎の高さを上げ、建物の床高さを高くした住宅です。

最近は、新潟市街地の水害による影響を受けやすい場所でも基礎を高くする形体も出てきました。

高床の内部は「冬季間のみ使用する」ということになっています。

冬場の駐車スペースとして使ったり、物置として使用し、課税対象は1/3に軽減されます。

よくある高床住宅のパターン

玄関は高床の外側が基本です。内部に階段を持ってくることもありますが、その通路部分は高床として認められません。

よって、大半は外部に階段を設け、出入りします。

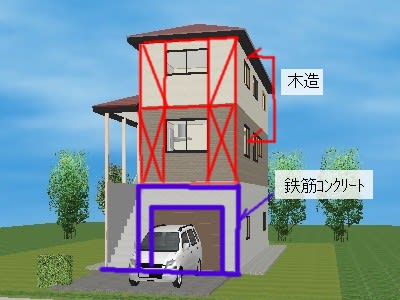

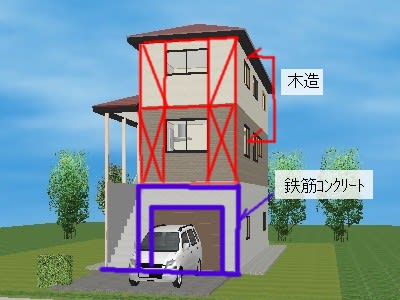

高床の構造図

1階が鉄筋コンクリート造、2,3階が木造の

「混構造」となります。

木造3階建て一部鉄筋コンクリート造(又は鉄骨造)の混構造として扱われ、確認時に構造計算書の提出が必要になります。

基準法の改正前は2階建ての扱いで、構造計算書の提出は必要ありませんでした。

大半は木造2階建て用の壁量計算のみで安全をチェックしていたようです。(チェックすらしていない場合も多々あったようですが・・・計算書類の提出は義務化されていませんでした)

耐震診断の場合、基礎・地盤や混構造部分は切り離して考えるので、2、3階のみを診断することになります。

1階の鉄筋コンクリート(又は鉄骨造)部分の耐震診断の方法も用意されていますが、大半は丈夫の木造部分の判定のみとなります。

(RC造、S造部分の補強は大変な金額になるため、住宅で高床部分の診断をしても補強工事まで至るケースは稀でしょう)

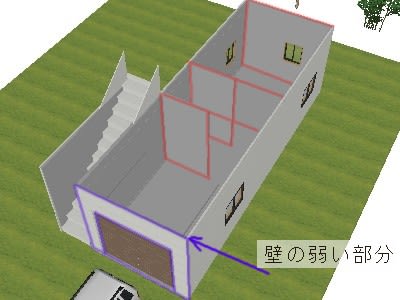

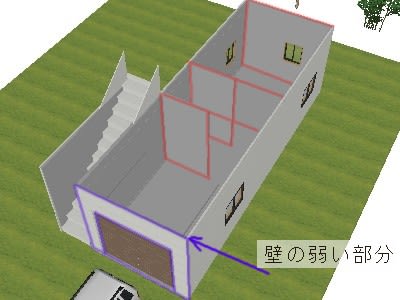

1階部分の車庫の入り口面の壁が少なくなるので、

入り口部分の梁、柱の補強が必要です。

高床部分の強度は、工法にもるところが大きいので、調査も大変です。

留意すべき点は、

1.地盤調査の有無

2.構造計算書の判定の有無

3.地盤補強の有無

4.ベタ基礎・布基礎の別

5.立ち上げの幅、鉄筋の選定・本数

6.柱・梁の有無

7.床版(スラブ)の有無

で、ちゃんとした鉄筋コンクリート造(又は鉄骨造)として施工されているかが問題です。

道路側に車庫をとる場合、入り口の開口幅が広く必要なので、壁が不足しがちです。柱や梁の設置が必要になります。

2階部分は南面に広い部屋を取り、

北側に水廻りの小さい部屋を固めるので、

壁が北面に集まりやすく、バランスが偏るので

広い部屋の壁の補強が必要になるケースが多い

積雪時の地震で一番被害を受けやすいのが2階(高床1階部分)です。

生活形態を考えるとどうしてもリビングや水廻りをもってきたいので、建物の壁配置に無理が出てきます。

壁の少ない広間の一番弱い部分が損傷を受けやすい所で、そこを補強する必要があります。

3階部分は壁もバランスが良い傾向になるので比較的安全です。

※ 下屋が広く、3階が極端に狭い場合は、

3階部分が揺すられるために補強が必要です。

3階部分は比較的被害が少ない部分です。

プライベート部分(寝室や子供部屋)をもってくることが多いので、壁も平均に入れやすい階です。

地震時は揺れが大きいので、家具の転倒に気をつけたいところです。

就寝時の地震で家具が転倒し、下敷きにならないように・・・

関連記事

住宅街の高床住宅 日赤町K邸

大雪に耐えている深沢町W邸

木造3階建(1階鉄骨造)の特殊建築物「塩乃谷鮮魚店」

木造3階建(1階RC造) 埼玉県八潮市H邸

もくじへ・・

雪国の高床住宅は新潟県特有の住宅形体で「新潟県条例」で定義されています。

多積雪地域で2階まで雪が積もったり、雪下ろし作業で捨てる場所が無く、敷地内に積み下ろしたりした時に住宅としての機能を損なわないように、基礎の高さを上げ、建物の床高さを高くした住宅です。

最近は、新潟市街地の水害による影響を受けやすい場所でも基礎を高くする形体も出てきました。

高床の内部は「冬季間のみ使用する」ということになっています。

冬場の駐車スペースとして使ったり、物置として使用し、課税対象は1/3に軽減されます。

よくある高床住宅のパターン

玄関は高床の外側が基本です。内部に階段を持ってくることもありますが、その通路部分は高床として認められません。

よって、大半は外部に階段を設け、出入りします。

高床の構造図

1階が鉄筋コンクリート造、2,3階が木造の

「混構造」となります。

木造3階建て一部鉄筋コンクリート造(又は鉄骨造)の混構造として扱われ、確認時に構造計算書の提出が必要になります。

基準法の改正前は2階建ての扱いで、構造計算書の提出は必要ありませんでした。

大半は木造2階建て用の壁量計算のみで安全をチェックしていたようです。(チェックすらしていない場合も多々あったようですが・・・計算書類の提出は義務化されていませんでした)

耐震診断の場合、基礎・地盤や混構造部分は切り離して考えるので、2、3階のみを診断することになります。

1階の鉄筋コンクリート(又は鉄骨造)部分の耐震診断の方法も用意されていますが、大半は丈夫の木造部分の判定のみとなります。

(RC造、S造部分の補強は大変な金額になるため、住宅で高床部分の診断をしても補強工事まで至るケースは稀でしょう)

1階部分の車庫の入り口面の壁が少なくなるので、

入り口部分の梁、柱の補強が必要です。

高床部分の強度は、工法にもるところが大きいので、調査も大変です。

留意すべき点は、

1.地盤調査の有無

2.構造計算書の判定の有無

3.地盤補強の有無

4.ベタ基礎・布基礎の別

5.立ち上げの幅、鉄筋の選定・本数

6.柱・梁の有無

7.床版(スラブ)の有無

で、ちゃんとした鉄筋コンクリート造(又は鉄骨造)として施工されているかが問題です。

道路側に車庫をとる場合、入り口の開口幅が広く必要なので、壁が不足しがちです。柱や梁の設置が必要になります。

2階部分は南面に広い部屋を取り、

北側に水廻りの小さい部屋を固めるので、

壁が北面に集まりやすく、バランスが偏るので

広い部屋の壁の補強が必要になるケースが多い

積雪時の地震で一番被害を受けやすいのが2階(高床1階部分)です。

生活形態を考えるとどうしてもリビングや水廻りをもってきたいので、建物の壁配置に無理が出てきます。

壁の少ない広間の一番弱い部分が損傷を受けやすい所で、そこを補強する必要があります。

3階部分は壁もバランスが良い傾向になるので比較的安全です。

※ 下屋が広く、3階が極端に狭い場合は、

3階部分が揺すられるために補強が必要です。

3階部分は比較的被害が少ない部分です。

プライベート部分(寝室や子供部屋)をもってくることが多いので、壁も平均に入れやすい階です。

地震時は揺れが大きいので、家具の転倒に気をつけたいところです。

就寝時の地震で家具が転倒し、下敷きにならないように・・・

関連記事

住宅街の高床住宅 日赤町K邸

大雪に耐えている深沢町W邸

木造3階建(1階鉄骨造)の特殊建築物「塩乃谷鮮魚店」

木造3階建(1階RC造) 埼玉県八潮市H邸

もくじへ・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます