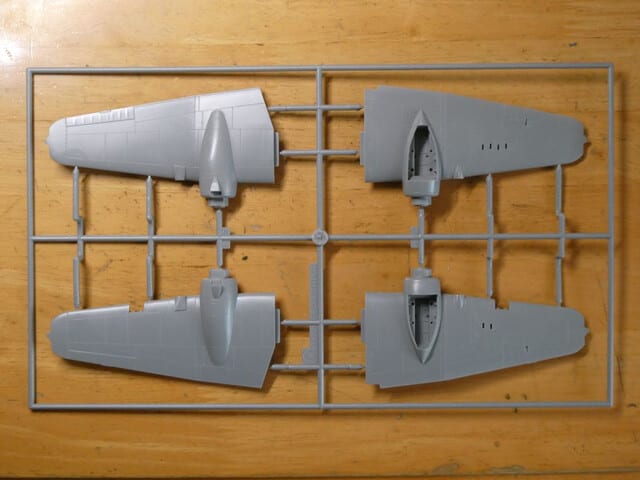

タイフーンについての外伝記事を書いたついで、と云ってはナニですが

きっかけがアンテナマストが折れた事にあったので

ちょいとタイフーンの無線関係について、探してみた事を書こうかと思いまして

と云う訳でまたまた外伝です(^^;

最初にお断りしておきますが、それ専の資料本を調べた訳では有りません

ネットで探した写真などを見て、「ではないか...?」と考えた事を書いただけです

参考にした書籍と云えば、世界の傑作機とOSPLEYのエースシリーズだけ

そこら辺のいい加減さは毎度の事で、、その点は平にご容赦願います<(^^;)>

因みに、タイフーンの写真について特に書いていない場合は全て

World War Photos に掲載されていたものです

ではまず、きっかけになったのは折れたアンテナマストだった

という事で無線通信から始めます

MkⅠBのカードアタイプで、アンテナ線が写っている写真を見たことが有りません

ホイップアンテナではなく、アンテナマストが立っているのになぜアンテナ線が見えないのか?

そこがどうも今まで分からずじまいだったところで、これを機にちょっと調べてみようかと(^^;

マストが立っていればその近くにアンテナ線の引き込み口が見えるはずなのですが

見当たらない...

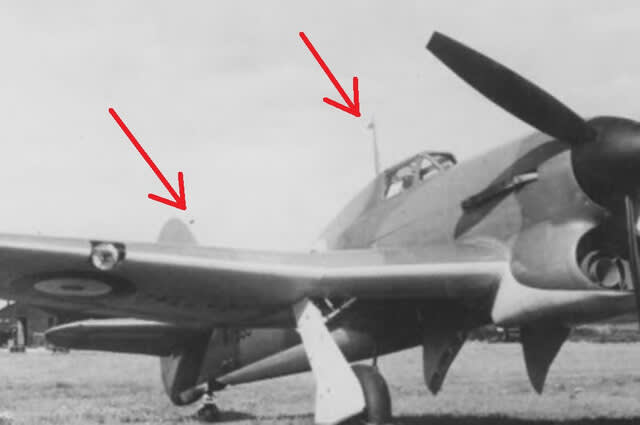

初期のタイプ、MkⅠA(写真説明による)ではアンテナ線が張られていたように見える写真が有りました

アンテナマストの形もMkⅠBと違っているのが判ると思います

垂直尾翼近くに、碍子と思われるものが写っているところからも、

初期のMkⅠAではアンテナ線が張られていたのではないか、と考えるのですが如何でしょうか

もしアンテナ線が張られているとしたら

このMkⅠAに搭載されていたのはTR9Dという無線機のはずです

TR9Dは4300 ~ 6000 KHzのHF周波数帯(3M~30MHz)を使うタイプで

1941年後半から110~120 MHzのVHF帯(30M~300MHz)を使うTR1133へ

そしてその改良型でメインとなるTR1143に替わっていったようです

探して見ても、スピットファイア絡みのものばかりで

タイフーンについての記述された記事を探し出せなかったのですが、同じと考えて間違いないでしょう

無線機について書いてあるのは

Spitfire.spares.comか

ちょいと詳しくなると

pa0pzd-comかな?

無線機のタイプが替わり、使用周波数がVHFになった事により

アンテナ線の長さがそれほど必要で無くなったため、マスト内にアンテナ線が収容されるようになり

垂直尾翼上のマストも無くなった、と云う趣旨の事が

KEY-AEROのSpitfire記事に書いてあります

鳴歩道~、それなら理屈と云うか辻褄は合うな、と妙に納得した次第(^^;

こちらにはIFFについての記述も有り参考になりました

タイフーンについては、初期のMkⅠaが部隊配備されたのが1941年11月なので

どの無線機を搭載していたのか時期的に微妙なのですが、

その後のMkⅠbではVHF帯を使用しているTR1133/1143を使っていると考えて間違いないと考えます

従って

”カードアタイプのタイフーンを作る際には無線用アンテナ線は不要” で宜しいのではないでしょうか(^^;

因みに

英語版Wikiのタイフーン記事によると

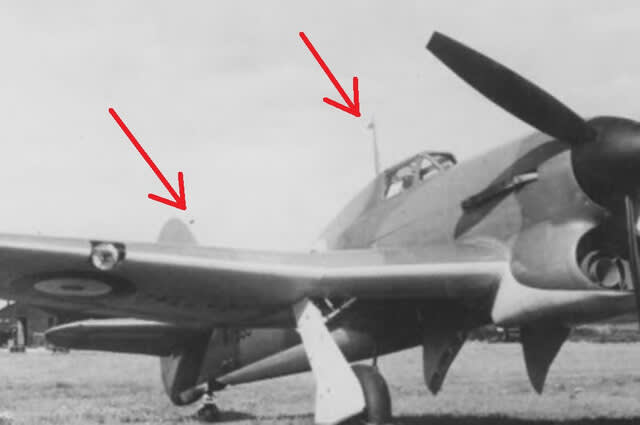

”1943年8月から、暫定措置として、新しい「バブル」キャノピーと短縮された背部フェアリングが導入されるまでの間、アンテナマストとそれに関連する支柱が取り外され、後部胴体のさらに後ろにある鞭状アンテナに置き換えられた”と有ります

という事は、カードア―タイプでもホイップアンテナを装備したタイプが有った!?

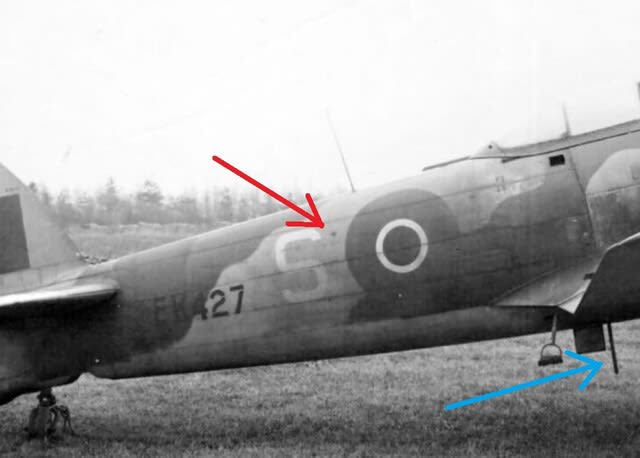

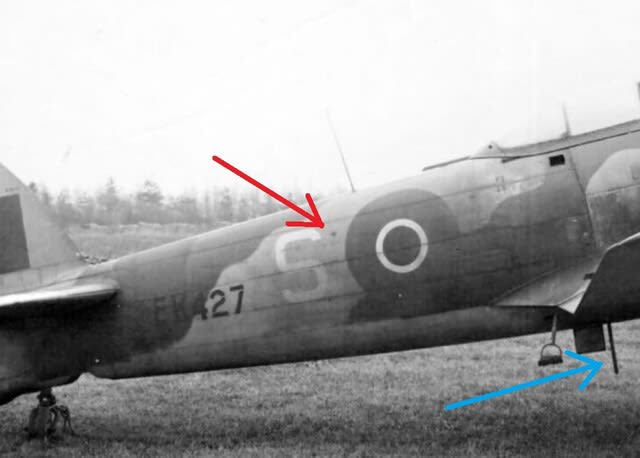

で、この写真です(;'∀')

人物は二人ともUSAAFですね、塗り分けラインの細かいところや

主翼前縁に識別コードの”L”が描かれているところなど

色々興味深く参考になる写真ですが、カードアでもホイップアンテナ有りの証拠写真になるかと

主翼下面の白黒ストライプは胴体には描かれておらず

これはFW190に間違われて味方から誤射されないためのもので

上記引用の1943年8月から、1944年6月のノルマンディ上陸作戦迄の間に写したものだという事が判ります

そのことが判ってから、世界の傑作機No63”ホーカータイフーン/テンペスト”のP27の写真で

後部キャノピー上にアンテナマストが立っていない事に、今更ながらに気付いたりして(;'∀')

更に云うと、OSPLEYの”ホーカー・タイフーンとテンペストのエース”のP21にも

ホイップアンテナを付けたカードアが掲載されていました

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

次はWW2中のRAFのIFF(敵味方識別装置)についてです

RAFのIFFは、まずMkⅠ、続いて初の実用的敵味方識別装置として

1940年のBattle of Britain以後急速に配備されたIFF Mk2

そして、洗練されたシステムとなったMkⅢの、大きく3タイプがあります

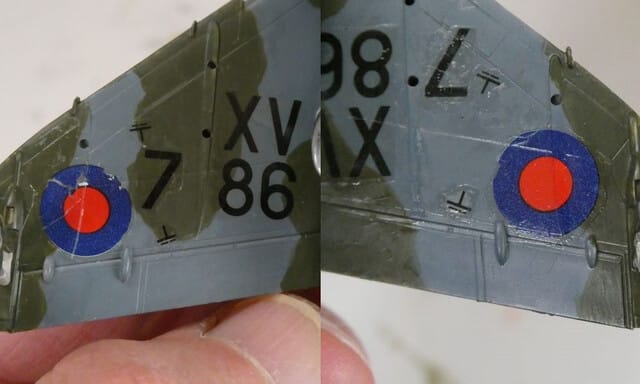

この写真はどこかでご覧になったのではないでしょうか

IFF Mk2の特徴であるアンテナ線です

これはIFF Mk2について、英語版Wiki

これはIFF Mk2について、英語版Wikiに載っていたSpitfireの写真ですが、

胴体横から尾翼に向けて伸びているアンテナ線と引き込み口が良く分かりますね

このアンテナ線は右側だけではなく左側にも同じように張られています

右隅に僅かでは有りますが戦闘機隊を表すスカイバンドが見えるので

これに関する規定が発布された、バトル・オブ・ブリテン後の1940年11月27日の後に写されたことが判ります

どちらの写真もIFFのアンテナ線はハッキリ写っているのですが、無線機のアンテナ線は全く見えていませんね

先の無線機のところで書いたように、アンテナ線はマストに内蔵されていた様ですね

右側の写っている機体はMk5?、左側の写っているのはMkⅠa/bかⅡaだと思います

と、スピットを話し出すと終わらなくなるので(^^;

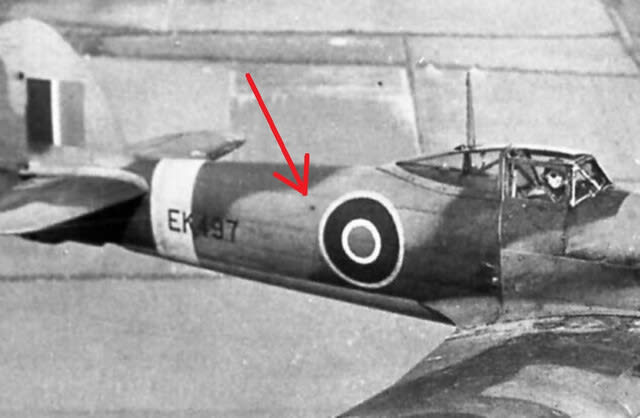

話をタイフーンに戻しますと

装置が同じなら、同じような位置に搭載されていているのではないかと考え

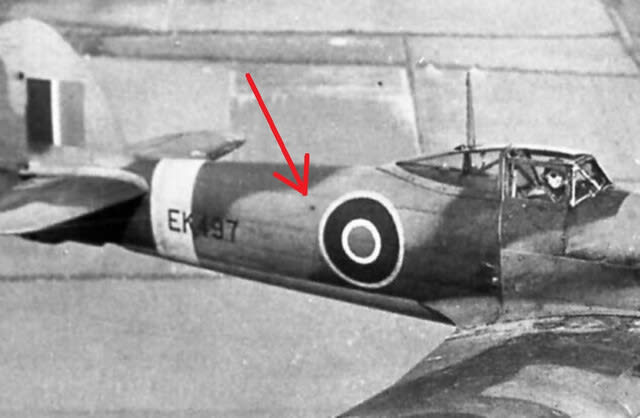

胴体横のラウンデル廻りがよく映っている写真を探すと...有りましたよ

こちらはバブルキャノピータイプです

Mk2用の引き込み穴を塞いだ痕のように見えるのですが

IFF Mk3(水色矢印)が装備されているのが見えるので、使わなくなった穴を塞いだのでしょうか

しかし探しても、スピットの写真のようにIFFアンテナ線が見える写真が無いんですよねぇ~

でも穴は開いている!?

タイフーンは1942年11月から始まった大陸への低空侵攻任務以前は

英本土でFW190迎撃任務に付いていました

それならIFFは必要不可欠のはずです

アンテナ線は見えないが、機体下にMk3のアンテナポールが見えない機体は

IFF Mk2を装備していたのは間違いないのではと

【まとめ】(ワタシの決めつけ)です

自信ないですけど(笑)

無線アンテナ ⇒ MkⅠbでは張らないのが正解

カードアでもホイップアンテナ付きの機体がある

IFFアンテナ ⇒ カードアタイプはMk2、機体両側のアンテナ線は再現する気があるのなら張った方がいい

バブルキャノピータイプはMk3、機体下面のアンテナマストだけとなる

当然、Mk3ではアンテナ線は無し

以上がワタシが調べたまとめです

調べ足りてない、勘違い、色々あろうかと思います

いや間違いなくある!と思う、しかもかなり(笑)

この投稿をご覧になった方で、どこかお気付きの点がありましたら

その正解も含めてご指摘頂ければありがたいです<(_ _)>

【終了】