踏み絵は、以前はよく時代劇で目にしたが、最近ではあまり見ないような気がする。

実物も見たことがなかったのだが、先日名古屋の栄国寺に併設された切支丹遺跡博物館で本物の踏み絵を見た。

簡単な説明文によると「はじめは紙にキリストの像を書いたものを使い、破れるから木板の像、最後にはこのような銅板のものをつかうようになった」とある。

実際に見てみると、意外なくらい立派である。こんなところにも日本人の律儀さというか、手の細かさが感じられる。

やはり安っぽい踏み絵よりは、高そうな踏み絵のほうが確かにありがたみがある。

その分、切支丹にとっては踏みづらかったのであろう。

切支丹遺跡博物館

↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

実物も見たことがなかったのだが、先日名古屋の栄国寺に併設された切支丹遺跡博物館で本物の踏み絵を見た。

簡単な説明文によると「はじめは紙にキリストの像を書いたものを使い、破れるから木板の像、最後にはこのような銅板のものをつかうようになった」とある。

実際に見てみると、意外なくらい立派である。こんなところにも日本人の律儀さというか、手の細かさが感じられる。

やはり安っぽい踏み絵よりは、高そうな踏み絵のほうが確かにありがたみがある。

その分、切支丹にとっては踏みづらかったのであろう。

切支丹遺跡博物館

↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

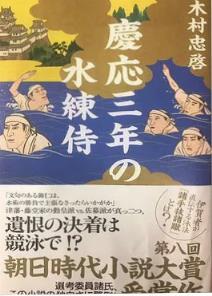

最近珍しい書籍を教えてもらいましたので、ご存知かもしれませんが、紹介します。

安土桃山末期、江戸初めの1608年に、ロドリゲスというポルトガル人が日本に布教に来て、日本語教科書を作るため、茶道を含む、日本文化を幅広く聞き書き収集して著した、「日本大文典」という印刷書籍です。400年前の広辞苑ほどもあるような大部で驚きです、さらに家康の外交顧問もしていました。特に銀山開発には家康はスペインからの技術者導入に尽力しています。スペイン国王からは難破船救助のお礼に、「家康公の時計」をもらっています。

興味深いことに、この本の終わりに、当時ヨーロッパ外国人が聞き書きした、日本の歴史が記載され、倭国年号から大和年号に継続する522年善記からの年号が記載されています。この頃あった、古代からの日本の歴史についての考を知ることができる タイムカプセル でしょうか。これが戦国時代直後までの古代史の認識で、家康はこの倭国からの王朝交代を知っていたはず。明治以後にはこの歴史認識は失われてしまった。日本大文典のこの内容は、ウィキなどにも出ていないようです、もう既に見ていますか。

ついでに

倉西裕子著 『「記紀」はいかにして成立したか』 720年日本紀と 日本書紀 は823年 別物という考証があります。

宜しくお願いします。

年末年始のごたごたで返答コメントが遅れまして申し訳ありませんでした。

ロドリゲスは知っておりましたが、「日本大文典」の存在は知りませんでした。図書館に第1篇があるようなので、読みに行ってきます。

当方、幕末が専門で、時代が遡るにつれて歴史に疎くなって行きます。

特に記紀の時代となると、かなり疎いです。

勉強します。