昨日の投稿に出雲の守さまからクレームが来ました。「超マイナーな山」と言うのはおかしい。「超楽しい山」だったと言うクレームです。

確かに「超楽しい山」でしたが、わが裏山がマイナーな山で、それよりも登山者がいないような山、おそらく年間10名の登山者があるかどうか分からないような山ですから、昨日の金尾松山は「超マイナーな山」としました。と言うことでお認め下さい、出雲の守さま。

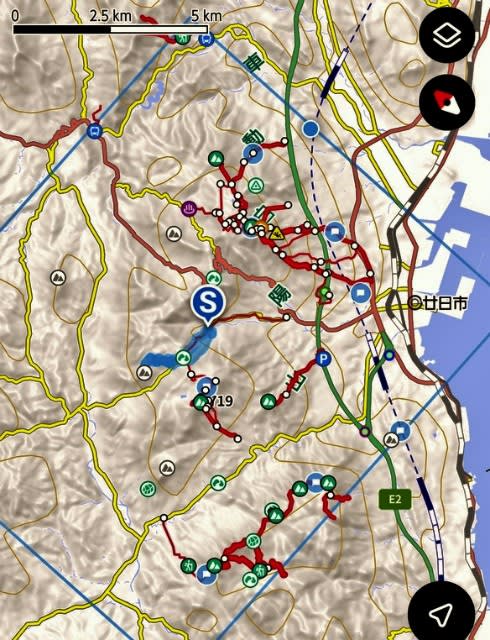

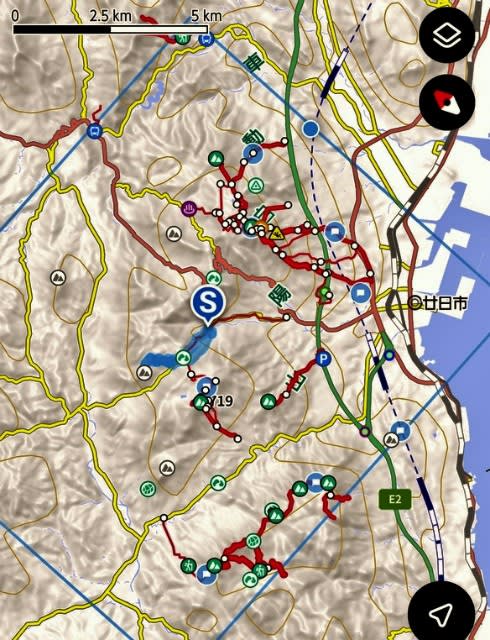

その金尾松山の位置です。この地図の右上にある青い〇印が拙宅。その下方にある赤い線がわが裏山の極楽寺山です。

その下にあるS印が昨日のスタート・ゴール地点です。逆への字の曲がっているところが泉水峠、軌跡の先が金尾松山です。その下の赤い奇跡が野貝原山です。

こうしてみると金尾松山はわが裏山の「隣の山」と言っても良さそうです。でも、タカ長を含めて、誰にも知られていない山でした。国土地理院の地図にも山名が無いのですから仕方ありません。

昨日、そのような山を歩きました。

スタート・ゴール地点のバス停。時間表に書かれているのは1行だけ。朝のバス便だけです。

そのバス停を後に、YouTube情報に従ってアスファルト道を歩いて行きます。少し歩くと、、、

左下に光る海。冬の陽だまりハイクですね。

川末集落の家を背後に見ながら歩いて行きます。

残月のそばに見える鉄塔を目指して行くことは分かっていました。でも、その道への入り口は???

前方の黒い森にも電力会社の表示があり入ってみましたが、どうやらこれは違う道。ひき返してアスファルト道を行くと、、、、、、、

ありました。ありました。いい道が山に向かっています。

光る海とはお別れ。

登山道の入り口には倒木がありましたが、その後は電力会社によって管理されたいい道が続いていました。特にコメントはありません。

山ですから急登もありますが、特別なものではありません。おしゃべり歩きに適した道です。

17番、16番、15番、14番と、鉄塔の番号を見ながら登って行きます。

難を言えばその鉄塔の敷地からの展望が良くないこと、わが裏山の50番鉄塔からの展望に匹敵するものはありませんでした。

快適な登山道を登って行くと、左側にときどき見える野貝原山方面と、標高的にはほとんど変わらない状態になります。

出雲の守の立っている方向に行くと野貝原山方面、ここを右下に下りると泉水峠です。

その下り道は雨で少し荒れていました。

足もとに注意して下りると雪原(?)が現れました。泉水峠ですが、それらしいものは見えませんでした。

画像の左下に下りる道、雪の向こうにも大きな道の擁壁が見えていました。大型バスが走れるような道が2本あった、と言うことです。

何もわからないタカ長、ここからYouTube情報に従って、前方の擁壁から山道に入りました。しかし、下見の結果から言うとそのコースは良くないようです。

左下に下りる道を利用するのがベストだと分かりました。その件は明日、今日はここまでです。

ここから前方の赤い鉄塔を目指して行くことになります。

確かに「超楽しい山」でしたが、わが裏山がマイナーな山で、それよりも登山者がいないような山、おそらく年間10名の登山者があるかどうか分からないような山ですから、昨日の金尾松山は「超マイナーな山」としました。と言うことでお認め下さい、出雲の守さま。

その金尾松山の位置です。この地図の右上にある青い〇印が拙宅。その下方にある赤い線がわが裏山の極楽寺山です。

その下にあるS印が昨日のスタート・ゴール地点です。逆への字の曲がっているところが泉水峠、軌跡の先が金尾松山です。その下の赤い奇跡が野貝原山です。

こうしてみると金尾松山はわが裏山の「隣の山」と言っても良さそうです。でも、タカ長を含めて、誰にも知られていない山でした。国土地理院の地図にも山名が無いのですから仕方ありません。

昨日、そのような山を歩きました。

スタート・ゴール地点のバス停。時間表に書かれているのは1行だけ。朝のバス便だけです。

そのバス停を後に、YouTube情報に従ってアスファルト道を歩いて行きます。少し歩くと、、、

左下に光る海。冬の陽だまりハイクですね。

川末集落の家を背後に見ながら歩いて行きます。

残月のそばに見える鉄塔を目指して行くことは分かっていました。でも、その道への入り口は???

前方の黒い森にも電力会社の表示があり入ってみましたが、どうやらこれは違う道。ひき返してアスファルト道を行くと、、、、、、、

ありました。ありました。いい道が山に向かっています。

光る海とはお別れ。

登山道の入り口には倒木がありましたが、その後は電力会社によって管理されたいい道が続いていました。特にコメントはありません。

山ですから急登もありますが、特別なものではありません。おしゃべり歩きに適した道です。

17番、16番、15番、14番と、鉄塔の番号を見ながら登って行きます。

難を言えばその鉄塔の敷地からの展望が良くないこと、わが裏山の50番鉄塔からの展望に匹敵するものはありませんでした。

快適な登山道を登って行くと、左側にときどき見える野貝原山方面と、標高的にはほとんど変わらない状態になります。

出雲の守の立っている方向に行くと野貝原山方面、ここを右下に下りると泉水峠です。

その下り道は雨で少し荒れていました。

足もとに注意して下りると雪原(?)が現れました。泉水峠ですが、それらしいものは見えませんでした。

画像の左下に下りる道、雪の向こうにも大きな道の擁壁が見えていました。大型バスが走れるような道が2本あった、と言うことです。

何もわからないタカ長、ここからYouTube情報に従って、前方の擁壁から山道に入りました。しかし、下見の結果から言うとそのコースは良くないようです。

左下に下りる道を利用するのがベストだと分かりました。その件は明日、今日はここまでです。

ここから前方の赤い鉄塔を目指して行くことになります。