長谷寺より材木座方向を眺望

久方の

空青くして雲白く湘南の海

春近きかな

長谷寺に上りて

仰ぐみ仏は

黄金も眩し観音菩薩

閑話休題 <鎌倉日記はまた別の機会にして。>

今回の旅は、湘南啄木文庫の佐藤先生の歌会に出ることが主目的であった。

と言うよりも、佐藤先生に会いたかったからかも知れない。

この日は、「グランドホテル神奈中秦野」に投宿。

駅界隈の居酒屋で、ひとり少しばかりのお酒を。

フロントへ明朝8:10にタクシー予約。

佐藤先生から、「歌会の前に家へいらっしゃい」とのお言葉を頂いていたので。

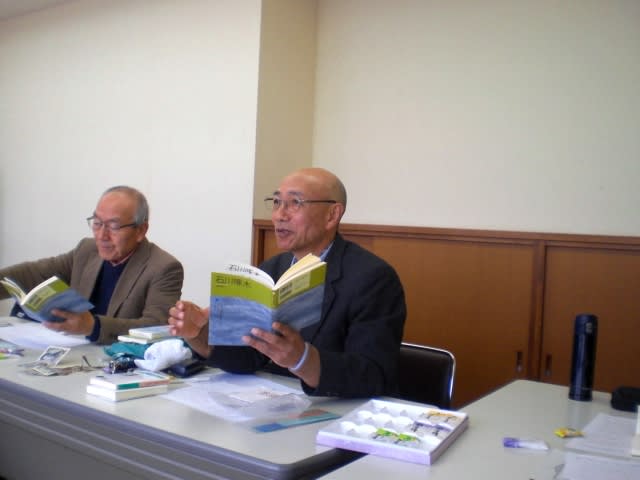

啄木関連の蔵書だけで3000冊!湘南啄木文庫にて。

詠題は「青」だった。出席を決めたのは詠草の締め切り直前だったこともあり、前に詠んだものを送信させて頂いた。

青き海 見え隠れして

石見路の 無人の駅に

百日紅咲く

である。

短歌の作法、と言うよりもセンテンス的にも、おかしいのだが、好きな自作である。

啄木流に「我を愛する歌」ってところかな。

歌会では一番多く入れて頂いた。佐藤先生の選評でのご指摘も、私自身が気がついていたことと同様であった。

この表現だからこその味わいがあって、必ずしも作法に則ることはないとのことだった。

蛇足ながら、

これは先年、島根県浜田市に講演に訪れた時に、山陰線の電車の中で詠んだものである。まずは、

「見え隠れ」

電車が動いているということである。つまり私は車中の人。電車は海辺を走ってはいるが、ずっと海が見え続けている訳ではない。

木立や家があると車窓から海は隠れる。

次いで、

「無人の駅」

無人でも有人でも「駅」は駅である。見え隠れもしていない。

つまり静止そのものである。だから「見え隠れ」との整合性の問題である。

そして、

「石見路」

鉄道だから「路」はおかしいと言えばおかしい。

しかしこれも、山陰は石見地方を旅しているのだな、という意味でOKだった。

「山陰の無人の駅に」でもいいかなとも思ったのだが、山陰線はかなり長いので、敢えて石見に。

また、駅に百日紅は咲かない。駅の敷地に咲いているのだ。

海が見え隠れしながら電車は走っている。

ある無人駅に停車した。窓越しに見ると、紅の花が咲いているよ。

と、誰だってそのように理解してくれると思う。

いささか、自己弁護になった感じ。

佐藤先生から更に、私の歌が源実朝の、

箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ(金塊和歌集)

の雰囲気だと紹介された。何となくそうかもね。

佐藤先生から啄木の歌についての講義

それでは、つづきは、どうするかな。もう、いいっか・・・。