渡来部氏からの寄稿をブログに投稿しています。

1968年新学年が始まった。私(渡来部)が潜り込めた機関はパリ大学第一文学部(通称ソルボンヌ)、その組織内のEcole pratique des hautes études(実践高等学院), 課程はanthropologie sociale(社会人類学課程)。

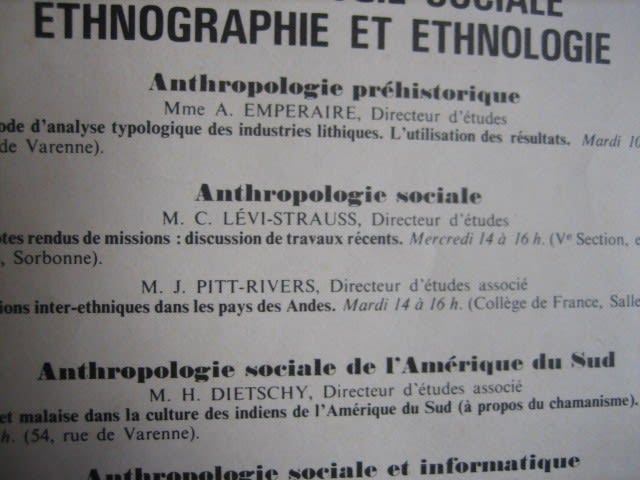

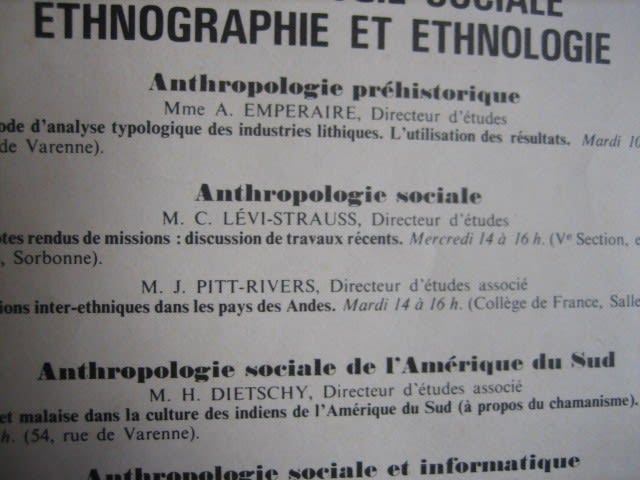

前回の投稿で学生証入手の際にかいくぐった「口頭試問」で渡された、学院ポスターの写真を掲載する。これは試験官が「この中から選べる」と指し示しながら手渡され、50年をも大事に取っておいたモノだ。学院に所属する課程とその内容が紹介されている。社会人類、地理、心理分析、経済、歴史…ざっと100を優に越す専門課程が並んでいる。

ソルボンヌ実践高等学院のポスター1968~69年

日本の学制に喩えれば学院は文学・経済学部(こういう組織があるとして)に近い。一の学部が100を越す教授と課程を有するとなる。日本で最大の「学部」がいずれかを私は知らないが、これほど多数の専門課程を抱える組織は無いかと思う。

とっさに筆頭にあるanthropologie socialeを私は選んだ。試験官は「une bonne selection良い選択だ」と褒め、連絡先の住所を書き渡してくれた。

anthropologie…がなぜ部の第一の行を占めていたかとはその時、詮索しなかった(科としてはantho…préhistoireの後で2番目)。きっと重要な課程だから初めと、いつもの安請け合い思考で考えただけ。それなら講座も充実しているだろう。教授(professeur)の名にC.Lévi-Straussがしっかりと書かれている。これならば同期となる学生にも俊才が揃うはずだ、早合点の期待に胸がふくらんだ。

しかし筆頭の位置はアルファベットの順、anthro…は必ずgéolo、やsociolo…よりも先に来る。始めにAが来る、Angolaが五輪の入場で最初となる、それだけの価値です。さらに試験官の「良い選択」の意味を、どうも取り違えていたようだ。Lévi-Straussの高名はパリに広まっていた。しかしそれと学生が学位の後の就業に有利かどうかは別の話となる。

そもそもフランス人が人を褒めるときには裏があると気づくべきだった。

ではこの褒めの裏とは、

日本は高度成長の時期なので当時すでに、人手不足が始まって学士を取る(筈の)ゴロ学生にしても職に就けた。フランスはそうした環境には無かった。就業を目的とすれば文系ならば経済、政治、国際など。これら売れ行きの良い部門は他の機関(例えば高等師範学校、政治学院など)が占めている。

ソルボンヌに学籍申請する時点で教育界を目指す以外、一般会社への就業に苦労する事になる。それでも苦労なしの御仁とは強力なコネを使えば、就職できる恵まれた方となります。ちなみにフランスはコネがなければ、まともに生きて行くには難しい社会です。

試験官の言葉の裏に戻ろう。

「その課程は人気がないから、お前でも登録できる」

「実利と関係がないから学ぶ喜びみたいなモノは叶えられる」

「他の選択がない場合にはまともだ…」

の裏押しが籠められていたと知るべきだった。

本来は100を越す課程の一つ一つを検分して、優先を決めそれぞれの事務局を訪ねて登録可能かを確かめるべきだった。他の教授課程とは;

レヴィストロース講座の紹介

Condominas(民族学ベトナム高地人の研究)

Malaurie(民族歴史極北民族調査)

LeGoff(歴史書多い)

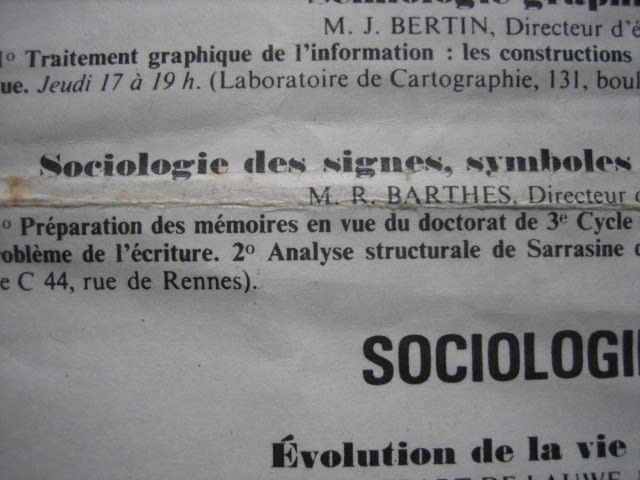

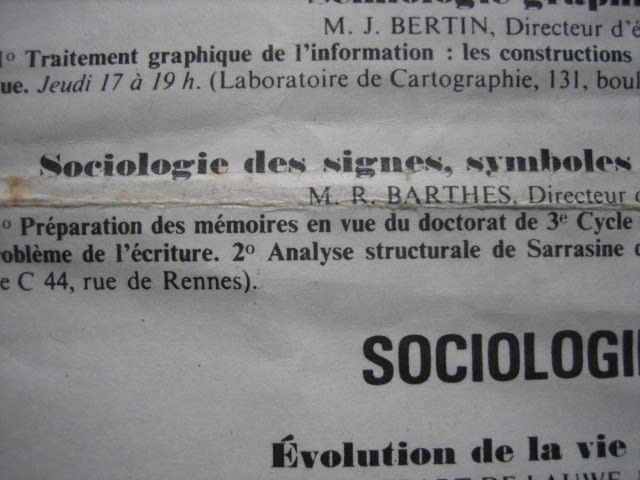

Barthes(意味論)

Balandier(アフリカ、ドゴン族)

50年後に(渡来部が)調べなおしたが、当時の社会科学系で今にしても名を残す泰斗の名がいくつも読める。

バルトの意味論社会学講座。

その年5月の学生騒乱の影響はなかったが、この年に限って学生の全員と教職員一部による対話(colloque)集会が開催された。騒乱の原因は「学生の不満にあり」とした当局(きっと文部省)の差し金で相互理解を深めるが目的だった。私も呼ばれた。続く

1968年新学年が始まった。私(渡来部)が潜り込めた機関はパリ大学第一文学部(通称ソルボンヌ)、その組織内のEcole pratique des hautes études(実践高等学院), 課程はanthropologie sociale(社会人類学課程)。

前回の投稿で学生証入手の際にかいくぐった「口頭試問」で渡された、学院ポスターの写真を掲載する。これは試験官が「この中から選べる」と指し示しながら手渡され、50年をも大事に取っておいたモノだ。学院に所属する課程とその内容が紹介されている。社会人類、地理、心理分析、経済、歴史…ざっと100を優に越す専門課程が並んでいる。

ソルボンヌ実践高等学院のポスター1968~69年

日本の学制に喩えれば学院は文学・経済学部(こういう組織があるとして)に近い。一の学部が100を越す教授と課程を有するとなる。日本で最大の「学部」がいずれかを私は知らないが、これほど多数の専門課程を抱える組織は無いかと思う。

とっさに筆頭にあるanthropologie socialeを私は選んだ。試験官は「une bonne selection良い選択だ」と褒め、連絡先の住所を書き渡してくれた。

anthropologie…がなぜ部の第一の行を占めていたかとはその時、詮索しなかった(科としてはantho…préhistoireの後で2番目)。きっと重要な課程だから初めと、いつもの安請け合い思考で考えただけ。それなら講座も充実しているだろう。教授(professeur)の名にC.Lévi-Straussがしっかりと書かれている。これならば同期となる学生にも俊才が揃うはずだ、早合点の期待に胸がふくらんだ。

しかし筆頭の位置はアルファベットの順、anthro…は必ずgéolo、やsociolo…よりも先に来る。始めにAが来る、Angolaが五輪の入場で最初となる、それだけの価値です。さらに試験官の「良い選択」の意味を、どうも取り違えていたようだ。Lévi-Straussの高名はパリに広まっていた。しかしそれと学生が学位の後の就業に有利かどうかは別の話となる。

そもそもフランス人が人を褒めるときには裏があると気づくべきだった。

ではこの褒めの裏とは、

日本は高度成長の時期なので当時すでに、人手不足が始まって学士を取る(筈の)ゴロ学生にしても職に就けた。フランスはそうした環境には無かった。就業を目的とすれば文系ならば経済、政治、国際など。これら売れ行きの良い部門は他の機関(例えば高等師範学校、政治学院など)が占めている。

ソルボンヌに学籍申請する時点で教育界を目指す以外、一般会社への就業に苦労する事になる。それでも苦労なしの御仁とは強力なコネを使えば、就職できる恵まれた方となります。ちなみにフランスはコネがなければ、まともに生きて行くには難しい社会です。

試験官の言葉の裏に戻ろう。

「その課程は人気がないから、お前でも登録できる」

「実利と関係がないから学ぶ喜びみたいなモノは叶えられる」

「他の選択がない場合にはまともだ…」

の裏押しが籠められていたと知るべきだった。

本来は100を越す課程の一つ一つを検分して、優先を決めそれぞれの事務局を訪ねて登録可能かを確かめるべきだった。他の教授課程とは;

レヴィストロース講座の紹介

Condominas(民族学ベトナム高地人の研究)

Malaurie(民族歴史極北民族調査)

LeGoff(歴史書多い)

Barthes(意味論)

Balandier(アフリカ、ドゴン族)

50年後に(渡来部が)調べなおしたが、当時の社会科学系で今にしても名を残す泰斗の名がいくつも読める。

バルトの意味論社会学講座。

その年5月の学生騒乱の影響はなかったが、この年に限って学生の全員と教職員一部による対話(colloque)集会が開催された。騒乱の原因は「学生の不満にあり」とした当局(きっと文部省)の差し金で相互理解を深めるが目的だった。私も呼ばれた。続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます