(2022年2月22日)「蜜から灰へ」の紹介は2019年7月にホームサイトに掲載し、放物弧を描く弓軌跡も紹介している(http://tribesman.net/dumiel2.html)。前回(2月21日)にて引用した下り<Jusqu’ici, la relation négative…この文節が最重要点だとは、その時も分かっていたのですが、最終の行<mais non sur l’espèce, et les conditions requises par l’hypothèse ne seront plus réunies.に理解が至らず、19年のホームサイト投稿で省いた。ここが気になったので、本年初頭から着手した草稿の(www.tribesman.net)見直しで読み直した。

今回、2日間は朝と昼、夜まで考え続けて「狙われた個体には(矢に射られる瞬間に)戸惑いが発生する、しかしその種(全固体)にそれ(戸惑い)が及ぶものではない」と解釈した。

論点を整合すると弓で獣を狩る、

1 獲物を的にして直接狙う。これは自然へ、その種への冒涜。

2 中空に矢を放ち、矢を落下に任せる。的(獲物)に当たればそれは自然の采配

に分離でき。1を専らににすると、獣の反撃を受けるとした。1の手法を獣側から観察すると狙われた獣に湧き上がる感情は「戸惑い、躊躇、不安incertitude」である。しかしその不安は「種のほか個体」に及ばない-までしか記述されない。

では種には何が及ぶのか。Incertitudeの正逆のcertitude決断、これが文意となります。そして<et les conditions requises par l’hypothèse仮説によって裏付けされていた全条件は再合意されなくなるはずだ(仮定法なのでそれは実現していない)…>

この仮説は「中空に矢を放つ場合にはその個体を狙うものではない、よって種が狩人を(殺人鳥の神話の如く)殺さない」を指します。これからは「直接狙いは止めよ、カエルAdabaの忠告」に繋がります。寅さんの日本語らしくいえば「それをやったらおシメエェよ」。

丁寧に記述する作家であればmais non sur l’espèceの後に par contre c’est la certitude qui portera sur l’espèce> (逆に種全体に対して決断を促す)を続けるが、ここを省いた。この句の省略から「仮説」につながる文体には、簡潔を旨とするレヴィストロースの修辞法が凝縮されています。修辞の一つ省略法、言わずもがな。政治演説でたまさか耳にする「国民の栄光を回復するに何が必要か」で止め聴衆に「団結だ」と言わしめる修辞法、これかと部族民は、やっと考えつきました。

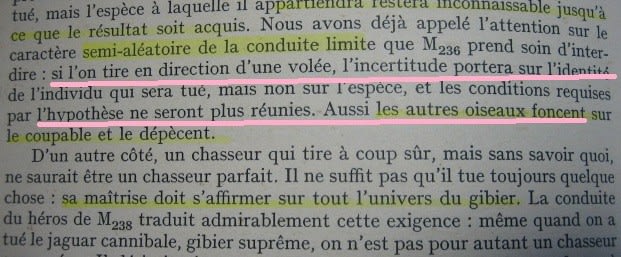

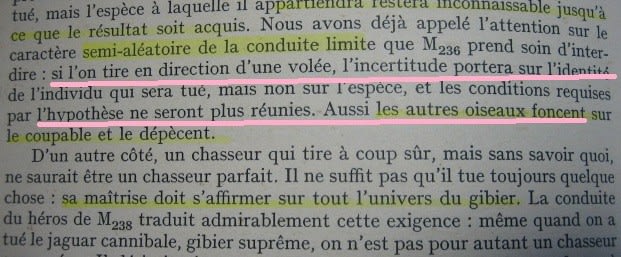

蜜から灰へ148頁のデジカメ写真、横線に今回主題の修辞法文節が見える

解釈はこの程度なのですが、至る時間の長さ、アタマに繰り回る選択肢の出入りの無駄さ加減には本人も呆れ果てます。

哲学書(特にフランス語)を読むとはこの手順の連続です。アテネフランセ(東京御茶ノ水、仏語学院)でかつて習った先生(Godo教授)から一句を解読するに3日かけることもあると聞きました。こんなことでも皆様のご参考になればと、番外投稿に至りました。了(2022年2月22日)

今回、2日間は朝と昼、夜まで考え続けて「狙われた個体には(矢に射られる瞬間に)戸惑いが発生する、しかしその種(全固体)にそれ(戸惑い)が及ぶものではない」と解釈した。

論点を整合すると弓で獣を狩る、

1 獲物を的にして直接狙う。これは自然へ、その種への冒涜。

2 中空に矢を放ち、矢を落下に任せる。的(獲物)に当たればそれは自然の采配

に分離でき。1を専らににすると、獣の反撃を受けるとした。1の手法を獣側から観察すると狙われた獣に湧き上がる感情は「戸惑い、躊躇、不安incertitude」である。しかしその不安は「種のほか個体」に及ばない-までしか記述されない。

では種には何が及ぶのか。Incertitudeの正逆のcertitude決断、これが文意となります。そして<et les conditions requises par l’hypothèse仮説によって裏付けされていた全条件は再合意されなくなるはずだ(仮定法なのでそれは実現していない)…>

この仮説は「中空に矢を放つ場合にはその個体を狙うものではない、よって種が狩人を(殺人鳥の神話の如く)殺さない」を指します。これからは「直接狙いは止めよ、カエルAdabaの忠告」に繋がります。寅さんの日本語らしくいえば「それをやったらおシメエェよ」。

丁寧に記述する作家であればmais non sur l’espèceの後に par contre c’est la certitude qui portera sur l’espèce> (逆に種全体に対して決断を促す)を続けるが、ここを省いた。この句の省略から「仮説」につながる文体には、簡潔を旨とするレヴィストロースの修辞法が凝縮されています。修辞の一つ省略法、言わずもがな。政治演説でたまさか耳にする「国民の栄光を回復するに何が必要か」で止め聴衆に「団結だ」と言わしめる修辞法、これかと部族民は、やっと考えつきました。

蜜から灰へ148頁のデジカメ写真、横線に今回主題の修辞法文節が見える

解釈はこの程度なのですが、至る時間の長さ、アタマに繰り回る選択肢の出入りの無駄さ加減には本人も呆れ果てます。

哲学書(特にフランス語)を読むとはこの手順の連続です。アテネフランセ(東京御茶ノ水、仏語学院)でかつて習った先生(Godo教授)から一句を解読するに3日かけることもあると聞きました。こんなことでも皆様のご参考になればと、番外投稿に至りました。了(2022年2月22日)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます