(2021年5月2日)

本章(限定交換)中の部「l’univers de regle」規則の宇宙を続けます。

前回(4月26日)投稿した「限定交換2」の最終文<si on admet, en accord avec l’evidence, une anteriorite historique de la nature par rapport a la culture…訳:かつそれ自身(文化)の仕組み(ses exigences propres)を(自然に)導入するを可能さしめたに他ならない>

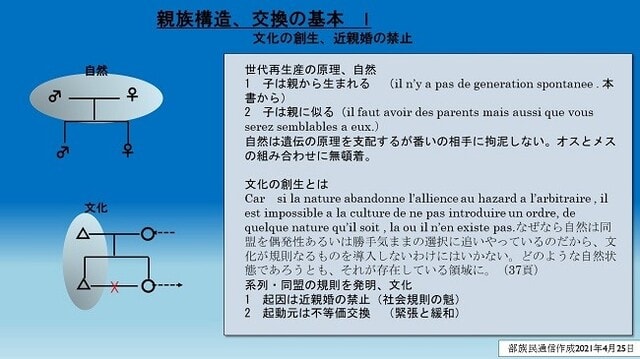

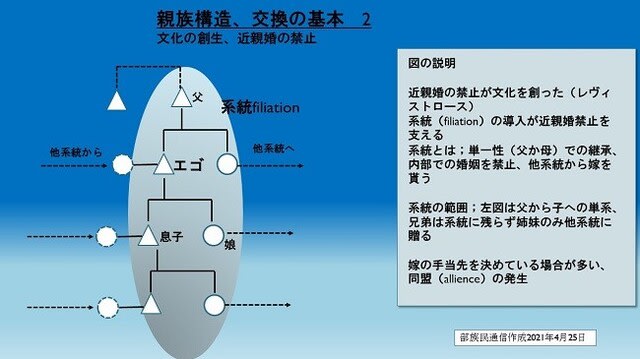

自然は遺伝(heridite)に執着し続け、文化は「系統と同盟」の規則を創造した(marque)との意味です。

<Ainsi se resout l’apparente contradiction entre le caractrere de regle de la prohibition et son universalite. Elle exprime seulemet le fait que la culture a , toujours et partout, empli cette forme vide, comme une source jaillissante…>(37頁)

訳:(近親婚)禁止の社会規則(の多様性)とその趣旨の汎人類性の矛盾はかく解決に至る。汎人類性は文化とは泉であり、周囲空隙に絶やさず水を満たす事実(le fait)を表現している。

空隙とは自然が不侵犯とする分野、すなわちどの個体同士が番うのかには関心がない。これを同盟への無関心とレヴィストロースは語る。一方、文化は遺伝なる生物の現象には全く無力であるけれど、系統を確定し同盟を特定する社会は創造できる。そのようにして婚姻の規則が誕生した。

自然が未踏の領域に文化が規則化を発明して乗り出した。

この発明が近親婚の禁止と同期する。

ここに基準点の1(近親婚禁止が文化を形成)の具体的進展が見えている。

では系列と同盟の発明が2(不等価交換)といかなる関連で重なるだろうか。

系列同盟の規則が進展してゆく。その中で実行される女の交換とは常に不等価で、継続的不均等の緊張を生み出す。この緊張も本書の伝え掛けである。ここから同盟を不等価交換の観点から分析する。

一つの系統、これを一の家族としても数家族の移動集団(バンド)とするも可能で、系統内では婚姻しない。同盟はこの系統に女を与える「他の系統」となる。ごく単純に2の系統間で女を与え受け取る制度が働いているとする。A系統がB系統から年頃の娘を嫁にもらった。Aでの貰い手A若者はそれなりの賦役、例えば牛3頭とかブタ5匹とかを支払う。しかしそれら禽獣にして女一人に対して等価と言えない。人の世代再生産を託すはブタなどには難しい課題であるから。

ここにAとBに不均衡が生じる。Aに嫁いだBが子を成し、男子はAに残り女子をBに返す(あるいは婿の姉妹を貰う)。これで不均衡が解消する。しかし両部族とも嫁の需要は残るから、次世代でも与えて貰う。交換はその瞬間を評価する(共時性)限り不等価で不均衡を発生させる。その不等価を解消するため女のやり取りを逆方向に働かさなければ、不均衡が解消しない。この形態は交換が発生するたびに、前段階の不等価を解消しつつ、新たな不等価を再発させる。これが制度の意思であり、同盟を結ぶ限りAとBとの不均衡状態は継続する。

この不均衡こそが社会継続の起動因とレヴィストロースは説明している。

<Le domaine de la nature se caracterise en ceci qu’on n’y donne que ce qu’on recoit. Le phenomene de l’heredite exprime cette permanence et cette continuite. Dans le domaine de la culture, au contraire, l’individu recoit toujours plus ce qu’il ne donne, et en meme temps, il donne plus qu’il recoit. =中略=Il n’est certes pas dans notre pensée de suggerer ici que les phenomenes vitaux doivent etre consideres comme de phenomenes d’equilibre ; le contraire est manifestement vrai.(35頁)

訳:自然の事象は受け取る分だけ与えるといえる。遺伝の流れはまさにこの様態と連続性を見せている。文化はこの逆であって、個は与える以上に貰う。同時に貰う以上に与える。強固な社会事象とは平等をもってするとは私達は思ってもいないはずだ。その正逆こそ明らかに正しいのだから。

もう一文でさらに文化の存在理由(raisond’etre)を明確にする。

<Car si la nature abandonne l’allience au hazard a l’arbitraire , il est impossible a la culture de ne pas introduire un ordre, de quelque nature qu’il soit , la ou il n’en existe pas.自然は同盟を偶発性あるいは勝手気ままの選択に追いやっているのだから、文化が規則なるものを導入しないわけにはいかない。どのような自然状態であろうとも、それが支配している領域には必ず文化が介入するのである。(37頁)

近隣散歩の途中、大きなツツジを見かけた。満開でした。

(ツツジと限定交換に関連は見いだせない、写真が品切れなので)

本投稿(限定交換3=「l’univers de regle」規則の宇宙)をまとめると自然が支配していない分野とは;

1 世代再生産での配偶規則(自然は勝手気ままにやれと伝える)

2 交換を通じての継続性(自然は平等交換なのだから不均衡を生まない)

よって文化はこの自然不在域に制度を設けた;

1 系統を決め同盟を結ぶ仕組み

2 交換に不等価を導き入れ、必ず不均衡をわだかまらせた。

親族の基本構造 限定交換L’echange restraint 3 了(2021年5月2日)

次回予告:4月26日に「交換の基本1」のパワーポイント図を紹介した。この図の全4葉を掲載し、親族と交換の基本原理を説明する(5月5日を予定)

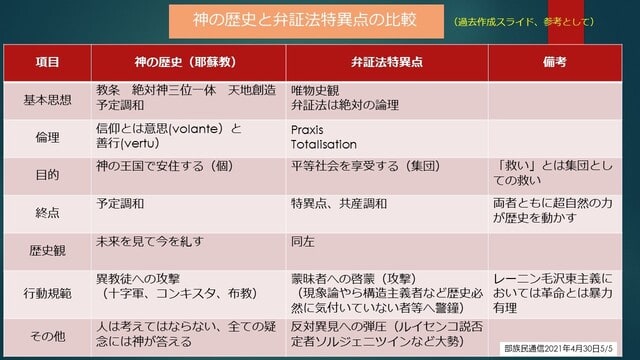

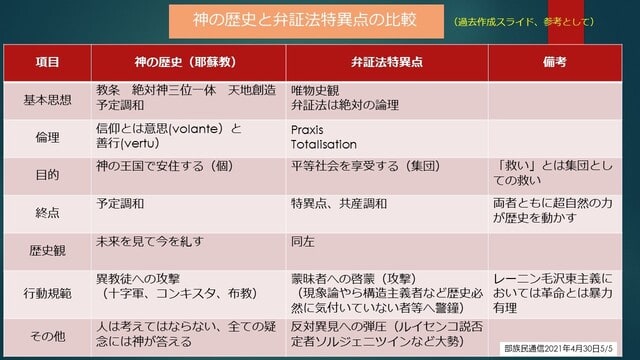

追記:サルトル批判のホームサイトへの上梓にここ数日、時間を取られた。(サルトル批判の)5頁PDFを作成した、前回(4月30日)2葉のみ投稿した。(我ながら)よくできていると妄想している。このPDFを読み解けば、難文と敬遠されていた野生の思考第9章サルトル批判がたちどころに「熟解」となるから、時間をやりくりしてぜひサイトに(www.tribesman.net)アクセス、全頁を精査してください。