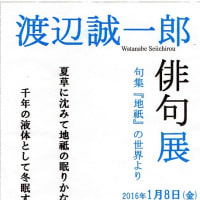

写真、「雪の結晶」撮影「中谷宇吉郎」

人間の動きを人間の力でとめたりそらしたりするのは天体の運行を勝手にしようとするよりもいっそう難儀なことなのである(寺田寅彦「災難雑考」より抜粋)

「未曾有」という活字を昨年どれほど目にいたしましたでしょうか。

ここ「くだまき」に於きましても、多く使われた言葉でした。

「未曾有」=「今までに起こらなかった事」(広辞苑)

「今までに起こらなかった事」という意味であれば、それは違っていたと、言うべきなのでしょうか。

津波については、嘗て、日本人が体験した歴史がございます。

「三代実録」に記されております「貞観津波」や、これは、最近のレポートを見てからなのですが「東南海地震発生時の津波」は、「東日本大震災」の津波に匹敵する。

こう言って差し支えなかろうと考えます。

ですから、こと「津波」につきましては、「未曾有」という言葉は、当てはまらないのです。

ある官僚の発言にこうありました。(人物、所属失念)

「10m級の津波を想定することはできなかった」

しかし、三年前の提言により「貞観津波級の津波は確実にやってくる」とございます。

これは「福島原発」の津波対策への提言でしたが、東京電力はこれに対し、アクションを起こすことはありませんでした。

例えば、これが「関東大震災」直後であったらどうでしょう。

いささか、突飛な「たられば」ですが、速攻で対策が立てられたのは明確であろうと考えます。

酔漢の感覚なのですから、(「自身を棚に上げる」的発言は承知の上ですが)、やはり大災害の後の行動は、そうなのです。

「過去の歴史から学ぶ」言葉では簡単であり実は、過去と現在は繋がっていそうで、そうでもない。

環境が大きく変わり、人々の意識も大きく変わっている。

その中で「歴史からの学習」は難しい作業となります。

「未曾有」という言葉の使用が許されるならば、正に、その部分にあろうかと考えます。

文明が進むほど天災による損害の程度も累進する(寺田寅彦「天災と国防」より抜粋)

地震の規模、そして津波の規模。おそらく、これを目撃した寺田は「驚くことはなかった」と推察するところです。

が、「原発の事故」は、寺田にして、想像はつかない事態です(これは「当然」という方。しばし、お待ちを・・)

寺田は自分の死後。どのように文明が発達しているのか、分からずにおります。(「文明」という言葉が適切か否か。ここでは、問う事は致しません)

「貞観津波」は、新たに、原発事故を生み出した。これが、現代の「損害の程度の累進」のつけだったのです。

人類がまだ草昧の時代を脱しなかった頃、岩丈な岩山の洞窟の中に住まっていたとすれば、大抵の地震や暴風でも平気であったろうし、これらの天変によって破壊さるべき何らの造営物をも持ち合わせなかったのである。もう少し文化が進んで小屋を作るようになっても、テントか掘立小屋のようなものであってみれば、地震には却って絶対安全であり、またたとえ風に飛ばされてしまっても復旧は甚だ容易である。とにかくこういう時代には、人間は極端に自然に従順であって、自然に逆らうような大それた企ては何もしなかったからよかったのである。(寺田寅彦「天災と国防」より抜粋)

七ヶ浜「大木囲貝塚」。かつて縄文人が暮らした、遺跡です。

縄文時代、人々は海のそばで暮らしております。

竪穴式住居での生活は、現代では想像するしかないのですが、魚介類を主として食していた生活の証拠は数多く残されております。

はたして、当時にも巨大津波が発生していることは、明白であって、おそらく、科学的知識の乏しい時代ですから、突然襲ってきた津波に大勢の命が失われていたとは考えられます。

ですが、竪穴式住居であれば、再現は容易であり、おそらく、その土地から離れるという事は考えられなかったのかと。これも容易に想像できます。

生活の基盤が海にあるわけですから、そこを離れることは彼ら(縄文時代の人々)の死活問題なのです。

現代のメジャーでもって計り知れない理由は多々あるのでしょうが、「津波被害」に対して、柔軟に対応できていた時代です。(と、考えました)

竪穴式住居が津波に襲われ、人命も失われている。しかし、残った人間はまたすぐに今まで通りの生活に戻ることが出来る。

何より、自分の命が最大の財産であった。こう考えてもいいのではないのだろうか。

それで、文明が進むほど天災による損害の程度も累進する傾向があるという事実を十分に自覚して、そして平生からそれに対する防禦策を講じならなければならないはずであるのに、それが一向に出来ていないのどういう訳であるか。その主たる原因は、畢竟そういう天災が極めて希にしか起こらないで、丁度人間が前車の顚覆を忘れた頃にそろそろ後車を引き出すようになるからであろう。(寺田寅彦「天災と国防」より抜粋)

「文明が進むほど天災による損害の累進」。

寺田はこう例えて答えを導き出しております。

単細胞動物のようなものでは個体を切断しても、各片が平気で生命を持続することが出来るし、もう少し高等なものでも、肢節を切断すれば、その痕跡から代わりが芽を吹くということもある。しかし高等動物になると、そういう融通が利かなくなって、針一本でも打ちどころ次第では生命を亡うようになる。(寺田寅彦「天災と国防」より抜粋)

原発事故は、一国の問題ばかりではなく、世界が注視し、またその影響も地球規模で拡散しております。

まさしく、針一本(のような)事故が「Fkushima」が世界の知るところとなっております。(内容は針一本では済みませんが、エリアを考慮した表現です)

「原発は絶対に安全」という言葉を信じておりませんでした。これは「原発」に限らず、交通機関なども含めまして、全てです。これは自身の癖なのかもしれません。

「大和を語る」では「大和不沈」に対して多くの人間が(乗員、設計、工廠工員などなど)「ありえない」とそう考えております。

「沈まない艦は作れない。しかし、沈みにくい艦は作ることが出来る」と福井啓二は話しております。

「ありとあらゆる想定をし、考えられる術を尽くした」こうして大和は作られました。

ですが、結果です。設計段階から不備は指摘されます。例えば「副砲の防禦力」。最初の攻撃で大和の致命傷にもなります。

大和は「不沈艦が建前」では無かったのです。

この「建前」が大和と原発の大きな違いではなかったかとこう考えます。

「原発は安全」これが建前となり、政府、東電、原子力安全保安院もその「建前」を貫くことに全力を挙げていたのではないのか。こう考えます。

酔漢は「建前」であれば、それ相応の覚悟が必要ではなかったかと考えるのですが、昨年来、事故後の多くの証言、発言を拝聴しますと、「建前」が「建前」ですらなくなり、いつしか、それが「本当ダ!」として組織が動いていた。と。これは非常に危険な状況であったのかと、今さらながら(本当に今さらなのですが)恐ろしさが込み上げてまいります。

「安全ではない」を前提にしないと「安全ではなくなる」この事実は確かです。

「安全だ」を前提にした危機管理がはたして出来るのか。

大和の例を持ち出しましたが、「信濃」沈没はこれにも原因があろうかと考えております。(要因多々、これは知っておりますが、ここでの紹介は避けます)。

「メルトダウンはあり得ない」「水素爆発はあり得ない」全て起こってしまった。

「津波で電源喪失」認識 18年に保安院と東電 福島第1原発

2012.5.15 14:22 産経ニュースより

経済産業省原子力安全・保安院と東京電力が平成18年、想定外の津波が原発を襲った場合のトラブルに関する勉強会で、東電福島第1原発が津波に襲われれば、電源喪失する恐れがあるとの認識を共有していたことが15日、分かった。

東電は20年、第1原発に高さ10メートルを超える津波が来る可能性があると試算していたが、昨年3月の東日本大震災の直前まで保安院に報告していなかった。

保安院によると、勉強会は16年のスマトラ沖地震で海外の原発に津波被害が出たことを受け、保安院の呼び掛けで電力数社が参加して設置。18年8月に「福島第1原発に14メートルの津波が襲った場合、タービン建屋に海水が入り、電源設備が機能喪失する可能性がある」との文書をまとめていた。

保安院は、こうした情報が電力会社の社内で共有されているかは確認していなかったという。

全ては人間の行った事。寺田の随筆、論文を拝読すると、どうしてもここに行きついてしまいます。

「人間の法則」寺田は「法則」という表現を使用しておりますが、「法則」であるから、「例外」はないのです。

ですから、これは永遠に人類が存在していく時間の中では、繰り返される、繰り返して起こりうることなのでしょう。

「見たくないものは見ない」「都合の悪い事は避ける」

これも寺田の言う「人間の法則」に則った行動なのでしょう。

法則を覆し、新たな法則として確立させるには膨大なエネルギーを使います。

我々はその法則に従ってでしか生きていく術がないわけです。

しかし、法則を利用して、応用することは可能です。

法則を見極め、先手を打てばいいわけです。

寺田の答えとはそうであろうと理解致しました。

理屈はぬきにして古今東西を通ずる歴史という歴史がほとんどあらゆる災難の歴史であるという事実から見て、今後少なくも二千年や三千年は昔からあるあらゆる災難を根気よく繰り返すものと見ても大した間違いはないと思われる。少なくもそれが一つの科学的宿命観であり得る訳である。

もしもこのように災難の普遍性恒久性が事実であり天然の方則であるとすると、吾々は「災難の進化論的意義」といったような問題に行き当たらない訳には行かなくなる。平たく云えば、吾々人間はこうした災難に養いはぐくまれて育って来たものであって、丁度野菜や鳥獣魚肉を食って育って来たと同じように災難を食って生き残って来た種族あって、野菜や肉類が無くなれば死滅しなければならないように、災難が無くなったらたちまち「災難飢餓」のために死滅すべき運命におかれているのではないかという変わった心配も起こし得られるのではないか。(中略)虐待は繁昌のホルモン、災難は生命の醸母であるとすれば、地震も結構、颱風も歓迎、戦争も悪疾も礼讃に値するかもしれない。(中略)日本人を日本人にしたのは実は学校でも文部省でもなくて、神代から今日まで根気よく続けられて来たこの災難教育であったかもしれない。

(寺田寅彦 「災難雑考」より抜粋)

生き残った我々に出来うること。

その一つが後世に伝えることではなかろうか。それぞれ、考える事は多種多様であれ、それはそのまま本人です。

酔漢は「くだをまいた」

これは、これしか手段を持たない貧そうな手であるのかもしれませんが、その思いは一緒であると信じたい。

寺田寅彦の狂信者ではありません。まったく偶然にもその言葉に触れ、「色あせる事のない」思いを強くいたしました。

多くのご意見があろうかと、これは疑う余地はありませんが、寺田の言葉から「なんとか未来を見据える事はできないものか」また、「自身の糧となりうる言葉はなかったのか」

こうした観点から「くだまき」といたしました。

2011年、3月11日。

その映像を見るたび、胸が強く締め付けられ、頭が真っ白になり、嗚咽すら。

町々に響き渡る「津波警報のサイレン」は、耳に残ります。酔漢は映像でしか知りません。実際にその場におられました被災地の皆様の心中を思います時、言葉が出ないのは、今でも一緒です。

ふと、映像を見て、不思議な光景と感じることがあります。

雪です。

あの雪は、いったい何というのでしょうか。

・こな雪 ふわふわした軽い雪で、息を吹きかけると雪が飛ぶ

・つぶ雪 つぶのような(あられ)雪が積もったもの

・わた雪 降ったばかりの、わたみたいな雪

・みず雪 水分の多い雪が積もったもの

・かた雪 雪が積もって、下のほうが固くなったもの

・ざらめ雪 氷の粒ができて、ざらざらした雪

・こおり雪 ざらめ雪が、固くしまって氷のようになった雪

太宰治「津軽」冒頭「津軽の雪」。

これは昭和16年、東奥日報社編「東奥年鑑」からの引用と言われております。

太宰の「津軽」は、雪がまだ残りうる春の様相を題材にしております。ですが、その景色の中に降り積もる雪があります。

昭和57年。三月十四日は、国立大学二次試験の日。

午前中に試験の終えた酔漢は勾当台公園におりました。春の日差しが暖かく、まさしく春の様子。

その年は暖かい、早い春を迎えております。

ですが、昨年の三月十一日は、寒々しい風景の中、あの大災害が発生しております。

津波が襲う町を高台から見下ろす避難した人たちの体に容赦なく吹き付ける雪の映像。

「雪がこんなに、人々に『仕打ち』のように吹き付ける」これは何だったのか。

「中谷君(中谷宇吉郎)。雪は・・・やはり不思議だとは思いませんか?」

「先生、雪?ですか?」

「そう、儚いものだね。すぐ消えてしまう。だが、消えて何ものこらない物など、この地球上にはないと思うんだ」

理研の庭先にも雪が降る時期。

中谷宇吉郎と寺田寅彦は、散策しております。

「雪はね、天からの手紙・・そう思えてしょうがないんだ。だけど、だれもそれを読もうとはしない」

中谷宇吉郎は、その手紙を読もうと雪の研究を始めます。

さて、雪は高層において、まず中心部が出来それが地表まで降って来る間、各層においてそれぞれ異る成長をして、複雑な形になって、地表へ達すると考ねばならない。それで雪の結晶及び模様が如何なる条件で出来たかということがわかれば、結晶の顕微鏡写真を見れば、上層から地表までの大気の構造を知ることが出来るはずである。(中略)このように見れば、雪の結晶は、天から送られた手紙であるということが出来る。そしてその中の文句は結晶の形及び模様という暗号で書かれているのである。その暗号を読みとく仕事が即ち人工雪の研究であるということも出来るのである。(中谷宇吉郎「雪」岩波文庫 緑124-2 より 抜粋)

あの日、あの時間に降った雪は、津軽でいう七つの雪には、ないように思えます。

あの日、あの時間に降った雪は、あの日、あの時間でのみ降った雪なのだろうと。

「どんな手紙だったのだろうか」

ふと寺田と中谷の言葉を思いました。

人間の動きを人間の力でとめたりそらしたりするのは天体の運行を勝手にしようとするよりもいっそう難儀なことなのである(寺田寅彦「災難雑考」より抜粋)

「未曾有」という活字を昨年どれほど目にいたしましたでしょうか。

ここ「くだまき」に於きましても、多く使われた言葉でした。

「未曾有」=「今までに起こらなかった事」(広辞苑)

「今までに起こらなかった事」という意味であれば、それは違っていたと、言うべきなのでしょうか。

津波については、嘗て、日本人が体験した歴史がございます。

「三代実録」に記されております「貞観津波」や、これは、最近のレポートを見てからなのですが「東南海地震発生時の津波」は、「東日本大震災」の津波に匹敵する。

こう言って差し支えなかろうと考えます。

ですから、こと「津波」につきましては、「未曾有」という言葉は、当てはまらないのです。

ある官僚の発言にこうありました。(人物、所属失念)

「10m級の津波を想定することはできなかった」

しかし、三年前の提言により「貞観津波級の津波は確実にやってくる」とございます。

これは「福島原発」の津波対策への提言でしたが、東京電力はこれに対し、アクションを起こすことはありませんでした。

例えば、これが「関東大震災」直後であったらどうでしょう。

いささか、突飛な「たられば」ですが、速攻で対策が立てられたのは明確であろうと考えます。

酔漢の感覚なのですから、(「自身を棚に上げる」的発言は承知の上ですが)、やはり大災害の後の行動は、そうなのです。

「過去の歴史から学ぶ」言葉では簡単であり実は、過去と現在は繋がっていそうで、そうでもない。

環境が大きく変わり、人々の意識も大きく変わっている。

その中で「歴史からの学習」は難しい作業となります。

「未曾有」という言葉の使用が許されるならば、正に、その部分にあろうかと考えます。

文明が進むほど天災による損害の程度も累進する(寺田寅彦「天災と国防」より抜粋)

地震の規模、そして津波の規模。おそらく、これを目撃した寺田は「驚くことはなかった」と推察するところです。

が、「原発の事故」は、寺田にして、想像はつかない事態です(これは「当然」という方。しばし、お待ちを・・)

寺田は自分の死後。どのように文明が発達しているのか、分からずにおります。(「文明」という言葉が適切か否か。ここでは、問う事は致しません)

「貞観津波」は、新たに、原発事故を生み出した。これが、現代の「損害の程度の累進」のつけだったのです。

人類がまだ草昧の時代を脱しなかった頃、岩丈な岩山の洞窟の中に住まっていたとすれば、大抵の地震や暴風でも平気であったろうし、これらの天変によって破壊さるべき何らの造営物をも持ち合わせなかったのである。もう少し文化が進んで小屋を作るようになっても、テントか掘立小屋のようなものであってみれば、地震には却って絶対安全であり、またたとえ風に飛ばされてしまっても復旧は甚だ容易である。とにかくこういう時代には、人間は極端に自然に従順であって、自然に逆らうような大それた企ては何もしなかったからよかったのである。(寺田寅彦「天災と国防」より抜粋)

七ヶ浜「大木囲貝塚」。かつて縄文人が暮らした、遺跡です。

縄文時代、人々は海のそばで暮らしております。

竪穴式住居での生活は、現代では想像するしかないのですが、魚介類を主として食していた生活の証拠は数多く残されております。

はたして、当時にも巨大津波が発生していることは、明白であって、おそらく、科学的知識の乏しい時代ですから、突然襲ってきた津波に大勢の命が失われていたとは考えられます。

ですが、竪穴式住居であれば、再現は容易であり、おそらく、その土地から離れるという事は考えられなかったのかと。これも容易に想像できます。

生活の基盤が海にあるわけですから、そこを離れることは彼ら(縄文時代の人々)の死活問題なのです。

現代のメジャーでもって計り知れない理由は多々あるのでしょうが、「津波被害」に対して、柔軟に対応できていた時代です。(と、考えました)

竪穴式住居が津波に襲われ、人命も失われている。しかし、残った人間はまたすぐに今まで通りの生活に戻ることが出来る。

何より、自分の命が最大の財産であった。こう考えてもいいのではないのだろうか。

それで、文明が進むほど天災による損害の程度も累進する傾向があるという事実を十分に自覚して、そして平生からそれに対する防禦策を講じならなければならないはずであるのに、それが一向に出来ていないのどういう訳であるか。その主たる原因は、畢竟そういう天災が極めて希にしか起こらないで、丁度人間が前車の顚覆を忘れた頃にそろそろ後車を引き出すようになるからであろう。(寺田寅彦「天災と国防」より抜粋)

「文明が進むほど天災による損害の累進」。

寺田はこう例えて答えを導き出しております。

単細胞動物のようなものでは個体を切断しても、各片が平気で生命を持続することが出来るし、もう少し高等なものでも、肢節を切断すれば、その痕跡から代わりが芽を吹くということもある。しかし高等動物になると、そういう融通が利かなくなって、針一本でも打ちどころ次第では生命を亡うようになる。(寺田寅彦「天災と国防」より抜粋)

原発事故は、一国の問題ばかりではなく、世界が注視し、またその影響も地球規模で拡散しております。

まさしく、針一本(のような)事故が「Fkushima」が世界の知るところとなっております。(内容は針一本では済みませんが、エリアを考慮した表現です)

「原発は絶対に安全」という言葉を信じておりませんでした。これは「原発」に限らず、交通機関なども含めまして、全てです。これは自身の癖なのかもしれません。

「大和を語る」では「大和不沈」に対して多くの人間が(乗員、設計、工廠工員などなど)「ありえない」とそう考えております。

「沈まない艦は作れない。しかし、沈みにくい艦は作ることが出来る」と福井啓二は話しております。

「ありとあらゆる想定をし、考えられる術を尽くした」こうして大和は作られました。

ですが、結果です。設計段階から不備は指摘されます。例えば「副砲の防禦力」。最初の攻撃で大和の致命傷にもなります。

大和は「不沈艦が建前」では無かったのです。

この「建前」が大和と原発の大きな違いではなかったかとこう考えます。

「原発は安全」これが建前となり、政府、東電、原子力安全保安院もその「建前」を貫くことに全力を挙げていたのではないのか。こう考えます。

酔漢は「建前」であれば、それ相応の覚悟が必要ではなかったかと考えるのですが、昨年来、事故後の多くの証言、発言を拝聴しますと、「建前」が「建前」ですらなくなり、いつしか、それが「本当ダ!」として組織が動いていた。と。これは非常に危険な状況であったのかと、今さらながら(本当に今さらなのですが)恐ろしさが込み上げてまいります。

「安全ではない」を前提にしないと「安全ではなくなる」この事実は確かです。

「安全だ」を前提にした危機管理がはたして出来るのか。

大和の例を持ち出しましたが、「信濃」沈没はこれにも原因があろうかと考えております。(要因多々、これは知っておりますが、ここでの紹介は避けます)。

「メルトダウンはあり得ない」「水素爆発はあり得ない」全て起こってしまった。

「津波で電源喪失」認識 18年に保安院と東電 福島第1原発

2012.5.15 14:22 産経ニュースより

経済産業省原子力安全・保安院と東京電力が平成18年、想定外の津波が原発を襲った場合のトラブルに関する勉強会で、東電福島第1原発が津波に襲われれば、電源喪失する恐れがあるとの認識を共有していたことが15日、分かった。

東電は20年、第1原発に高さ10メートルを超える津波が来る可能性があると試算していたが、昨年3月の東日本大震災の直前まで保安院に報告していなかった。

保安院によると、勉強会は16年のスマトラ沖地震で海外の原発に津波被害が出たことを受け、保安院の呼び掛けで電力数社が参加して設置。18年8月に「福島第1原発に14メートルの津波が襲った場合、タービン建屋に海水が入り、電源設備が機能喪失する可能性がある」との文書をまとめていた。

保安院は、こうした情報が電力会社の社内で共有されているかは確認していなかったという。

全ては人間の行った事。寺田の随筆、論文を拝読すると、どうしてもここに行きついてしまいます。

「人間の法則」寺田は「法則」という表現を使用しておりますが、「法則」であるから、「例外」はないのです。

ですから、これは永遠に人類が存在していく時間の中では、繰り返される、繰り返して起こりうることなのでしょう。

「見たくないものは見ない」「都合の悪い事は避ける」

これも寺田の言う「人間の法則」に則った行動なのでしょう。

法則を覆し、新たな法則として確立させるには膨大なエネルギーを使います。

我々はその法則に従ってでしか生きていく術がないわけです。

しかし、法則を利用して、応用することは可能です。

法則を見極め、先手を打てばいいわけです。

寺田の答えとはそうであろうと理解致しました。

理屈はぬきにして古今東西を通ずる歴史という歴史がほとんどあらゆる災難の歴史であるという事実から見て、今後少なくも二千年や三千年は昔からあるあらゆる災難を根気よく繰り返すものと見ても大した間違いはないと思われる。少なくもそれが一つの科学的宿命観であり得る訳である。

もしもこのように災難の普遍性恒久性が事実であり天然の方則であるとすると、吾々は「災難の進化論的意義」といったような問題に行き当たらない訳には行かなくなる。平たく云えば、吾々人間はこうした災難に養いはぐくまれて育って来たものであって、丁度野菜や鳥獣魚肉を食って育って来たと同じように災難を食って生き残って来た種族あって、野菜や肉類が無くなれば死滅しなければならないように、災難が無くなったらたちまち「災難飢餓」のために死滅すべき運命におかれているのではないかという変わった心配も起こし得られるのではないか。(中略)虐待は繁昌のホルモン、災難は生命の醸母であるとすれば、地震も結構、颱風も歓迎、戦争も悪疾も礼讃に値するかもしれない。(中略)日本人を日本人にしたのは実は学校でも文部省でもなくて、神代から今日まで根気よく続けられて来たこの災難教育であったかもしれない。

(寺田寅彦 「災難雑考」より抜粋)

生き残った我々に出来うること。

その一つが後世に伝えることではなかろうか。それぞれ、考える事は多種多様であれ、それはそのまま本人です。

酔漢は「くだをまいた」

これは、これしか手段を持たない貧そうな手であるのかもしれませんが、その思いは一緒であると信じたい。

寺田寅彦の狂信者ではありません。まったく偶然にもその言葉に触れ、「色あせる事のない」思いを強くいたしました。

多くのご意見があろうかと、これは疑う余地はありませんが、寺田の言葉から「なんとか未来を見据える事はできないものか」また、「自身の糧となりうる言葉はなかったのか」

こうした観点から「くだまき」といたしました。

2011年、3月11日。

その映像を見るたび、胸が強く締め付けられ、頭が真っ白になり、嗚咽すら。

町々に響き渡る「津波警報のサイレン」は、耳に残ります。酔漢は映像でしか知りません。実際にその場におられました被災地の皆様の心中を思います時、言葉が出ないのは、今でも一緒です。

ふと、映像を見て、不思議な光景と感じることがあります。

雪です。

あの雪は、いったい何というのでしょうか。

・こな雪 ふわふわした軽い雪で、息を吹きかけると雪が飛ぶ

・つぶ雪 つぶのような(あられ)雪が積もったもの

・わた雪 降ったばかりの、わたみたいな雪

・みず雪 水分の多い雪が積もったもの

・かた雪 雪が積もって、下のほうが固くなったもの

・ざらめ雪 氷の粒ができて、ざらざらした雪

・こおり雪 ざらめ雪が、固くしまって氷のようになった雪

太宰治「津軽」冒頭「津軽の雪」。

これは昭和16年、東奥日報社編「東奥年鑑」からの引用と言われております。

太宰の「津軽」は、雪がまだ残りうる春の様相を題材にしております。ですが、その景色の中に降り積もる雪があります。

昭和57年。三月十四日は、国立大学二次試験の日。

午前中に試験の終えた酔漢は勾当台公園におりました。春の日差しが暖かく、まさしく春の様子。

その年は暖かい、早い春を迎えております。

ですが、昨年の三月十一日は、寒々しい風景の中、あの大災害が発生しております。

津波が襲う町を高台から見下ろす避難した人たちの体に容赦なく吹き付ける雪の映像。

「雪がこんなに、人々に『仕打ち』のように吹き付ける」これは何だったのか。

「中谷君(中谷宇吉郎)。雪は・・・やはり不思議だとは思いませんか?」

「先生、雪?ですか?」

「そう、儚いものだね。すぐ消えてしまう。だが、消えて何ものこらない物など、この地球上にはないと思うんだ」

理研の庭先にも雪が降る時期。

中谷宇吉郎と寺田寅彦は、散策しております。

「雪はね、天からの手紙・・そう思えてしょうがないんだ。だけど、だれもそれを読もうとはしない」

中谷宇吉郎は、その手紙を読もうと雪の研究を始めます。

さて、雪は高層において、まず中心部が出来それが地表まで降って来る間、各層においてそれぞれ異る成長をして、複雑な形になって、地表へ達すると考ねばならない。それで雪の結晶及び模様が如何なる条件で出来たかということがわかれば、結晶の顕微鏡写真を見れば、上層から地表までの大気の構造を知ることが出来るはずである。(中略)このように見れば、雪の結晶は、天から送られた手紙であるということが出来る。そしてその中の文句は結晶の形及び模様という暗号で書かれているのである。その暗号を読みとく仕事が即ち人工雪の研究であるということも出来るのである。(中谷宇吉郎「雪」岩波文庫 緑124-2 より 抜粋)

あの日、あの時間に降った雪は、津軽でいう七つの雪には、ないように思えます。

あの日、あの時間に降った雪は、あの日、あの時間でのみ降った雪なのだろうと。

「どんな手紙だったのだろうか」

ふと寺田と中谷の言葉を思いました。

YouTube見ました。

その後の見解を調査します。

自然災害もそうですが、恐いのは有事の際です。

原発を攻撃されたら不味いのでは?

または、テロリストの攻撃とか、心配することは多く見受けられます。

日本はのほほんととしているような?

そうでなければいいのですが、日本海などは海上保安庁が警備しています。

女川も第二管区が警備しています。

自宅に爆弾を持ってるようなものですね。

最近YouTubeで腹が立った映像があります。

東大の教授がとんでもない発言をしています。

これで検索して見てください。

「格納容器は壊れないしプルトニュウムは飲んでも大丈夫」

東京大学出身の科学者はこんな人に教えられたわけですから、あの福島原発事故の時も、テレビを見ていてわかりますが、これはまずいぞ!と言った科学者はいませんでしたね。

こんなレベルの知識人が100人いたって解決しませんね。

腹が立ちますが是非見てください。