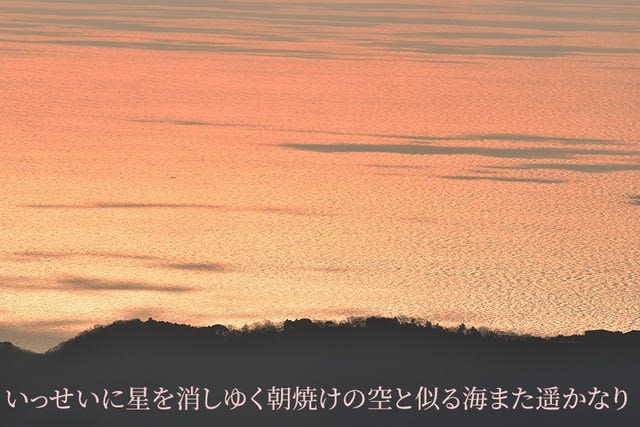

若書きの一首。

ぼくはラーメン好きというわけではないが

この店のネギ味噌ラーメンをこよなく愛した。

マスターが一人で切り盛りしている

フランチャイズのチェーン店だった。

学校を出てから勤めていた千葉県の大学をやめ

東京に戻った当時から年に何度かのペースで通った。

勤めていた大学の地方にも同じチェーン店があり

学生を連れて何度か入ったことがあったのだ。

懐かしくってなんどか通ううちに馴染みにはなる。

何を話すわけではないが食べっぷりがよかったのだろう。

空いてて広い店だったので茂吉なんぞをもって

食前食後に読んでいたりした。

たまにマスターがいなくて

奥さんが鍋を振ることもあった。

久しぶりにマスターを見かけると

入院してたって。

一生付き合う病気なんですよ

と言っていたが詳しくは聞かなかった。

ぼくより少し年上くらいだったろうか。

お子さんが二人いらして小学生くらいだったし。

その店はトッピングを選ぶことができて

元気なころは「全部乗せ」を頼んだ。

すると「このどんぶりじゃ全部乗らないよ」

と言いつつ、笑い合った。

次に店に行くと専用の大きなどんぶりがあって

何も言わなくたってネギ味噌ラーメンの全部乗せ

が出るようになり、ぼくも店に行くのには

覚悟がいった。

ぼくも昔のように元気じゃなくなって

久しぶりにその店を訪れると

カウンターの奥でマスターは写真となっていた。

奥さんに何も聞けずに店を出たが、

写真が見えるとどうにも悲しくなって

足が遠のいてしまった。

先日久しぶりに店の前を通ると

閉店してしまったようだった。

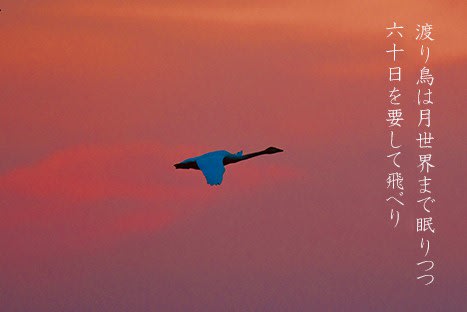

店に通い出したころ

短歌で生きた証を残そうと必死だったことを思い出す。