週末など時間に余裕のあるときに、記事のネタをいくつか考え、題名と要点だけを書いて、下書きとして保存しておきます。このとき、記事は未公開とします。数にして3~4件といったところでしょうか。

平日は、臨時のトピック記事があればそれを投稿しますが、格別のネタがなければ草稿中の記事を仕上げて投稿します。時間があれば、別の草稿も加筆します。数回見直して加筆修正すると、内容もある程度客観性が増すように思います。週末近くになると、アルコール系のほろよい記事が多くなるのは、アルコールが入ると眠くなる体調の問題とネタ切れ状態の相乗効果です。

先日の「早口言葉」は、苦しまぎれにひねり出したもののように見えますが、実は「英語で早口言葉ってあるのか」という疑問をあたためていて、偶然 Wikipedia で検索してみた結果の産物。先刻ご承知の人には笑止の内容でしょうが、自分としてはけっこう大発見のつもりでした。こういうのは、意外に楽しいものです。

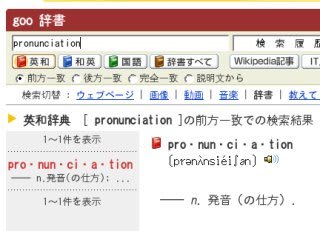

それから、写真のかわりにスクリーンショット(画面の取り込み)を使う場合がありますが、これは ALT キーを押しながら PrtScr キーをポンと押すと、アクティブ・ウィンドウが画像として取り込まれますので、グラフィック・エディタを起動し「編集」「貼り付け」とりあえず「ファイル名をつけて保存」。あとは目的の範囲を切り取ったり、「拡大縮小」で目的のサイズにするなど加工して利用します。(Linuxでは、Gimpの「取り込み」を使っています。)

平日は、臨時のトピック記事があればそれを投稿しますが、格別のネタがなければ草稿中の記事を仕上げて投稿します。時間があれば、別の草稿も加筆します。数回見直して加筆修正すると、内容もある程度客観性が増すように思います。週末近くになると、アルコール系のほろよい記事が多くなるのは、アルコールが入ると眠くなる体調の問題とネタ切れ状態の相乗効果です。

先日の「早口言葉」は、苦しまぎれにひねり出したもののように見えますが、実は「英語で早口言葉ってあるのか」という疑問をあたためていて、偶然 Wikipedia で検索してみた結果の産物。先刻ご承知の人には笑止の内容でしょうが、自分としてはけっこう大発見のつもりでした。こういうのは、意外に楽しいものです。

それから、写真のかわりにスクリーンショット(画面の取り込み)を使う場合がありますが、これは ALT キーを押しながら PrtScr キーをポンと押すと、アクティブ・ウィンドウが画像として取り込まれますので、グラフィック・エディタを起動し「編集」「貼り付け」とりあえず「ファイル名をつけて保存」。あとは目的の範囲を切り取ったり、「拡大縮小」で目的のサイズにするなど加工して利用します。(Linuxでは、Gimpの「取り込み」を使っています。)