先にアップした

拙ブログにたくさんの方がコメントくださいました。

ありがとうございます。

ご紹介させていただきます。

いまの葬儀事情が垣間見えてきます。

現在では葬儀もどんどん簡略化されてきているのか、

「いまどきのお葬式、喪主さんでさえ、

着物はまず着ない(地域によるかもしれませんが)。

ましてや、一会葬者が喪服着たら、

目立つことこの上ないと思うんです...。」

私紫苑も何度か参りましたが、喪主でも和の喪服

お召しになっていない場合もありました。

(宗教的な理由ではなく)

その場で火葬、それもほかの家の方々

ずらりとあい並び(ブースはもちろん違う)

その場で「お別れの会」というのもありました。

映画「繕い裁つ人」のシーン。主人公の母余貴美子さんは

いつもきもの、ゆえに?和の喪服にベール。

「和の喪服、着たい~~」と心のうちを率直に

見せてくださる方も。

きもの好きの私もこの言葉には大いに

心を動かされました。

「その時も家族に「着物着るの?」と聞かれて

「看護とかで、イロイロ大変だったんだから、

着物くらい、着させてよぉと。

今思うと、着る事がストレス解消の一部

となってますよね。

一年前のおばの時は結局洋服で行きましたが、

(着物着るチャーンス!)と思う気持ち、

正直なところありました。懺悔ものですかね?

葬儀社の方に、家族が着物着る様子ないので、

やめましょう的な、かなり強い感じで

言われましたのでやめました」

喪主も和の喪服は着ない、

葬儀社の方が

「和の喪服、やめましょう」なんて仰るんですね。

これには驚いた。

誰もが着物好きなわけじゃないので、

メンドウなんでしょうか。

形見分けのシーン。

「おばの形見分けの時に喪帯をもらいましたので、

次の時にはそれを締めて出たいな、

と思ったりしていましたが

今回のテーマから考えると葬儀を楽しみに

してるようで不謹慎なんですかね?」

向田さんがエッセイを書いたのは

40年以上前。

40年前には、普段化粧をすることさえ

はばかられた?こともあったんですよ。

目に青いモノついているよ、とか。

戦前ですか~?

それに向田さんも48歳と若かった!?

今思うと、

まだまだ「女盛り」だったのですね。

喪服で行くと

「~~特別な関係だと間違われる??」と

いう意見も。

着物着るようになり、

「~~和装で整えることが面倒で無くなってみると、

難儀でもなく、相応しく思えたりします。

~~でも俯瞰で想像してみると、

たくさんの洋装の中の和装。

何やら何故か、張り切った感が少し見えてしまう?」

着物をよく着ている方は

むしろ和の喪服のほうが自然なのですね。

「戦中戦後と、激動の時代を和服を着通した

人生の大先輩祖母への敬意を表して、

ずーっと着物で通しました。

まぁ、私自身が着物を着る機会の多い人、

という事もありますが、

例えば目立つから着ない、

とかそういう思いは一切ないです。

特に、喪の際には、絶対に着物で参ります。

それが、私の中では故人の人生への

最大限の敬意だと信じています。

その代わり、

義理だけで行くような葬儀には参りません」

潔く、気持ちのいいお言葉です。

立場によっては義理で出席しなければ、というケースも

ありますが、そういう場合はもう事務的に。

先日、駅の構内で和の喪服を、普通に自然に、

もひとつ言えば当たり前に着ている方がいた。

自意識もなく、いや、ホント。

かなりできる方だとお見受け~~。

こんな風にきものが着られたらいいなと。

きもの好きの私は見惚れてしまったけど、

逆に一般の人の目には入らないだろうなと。

私、普通に着物を着るようになって思うのですが、

自分が思っているほど、ほかの人は気にしない。

むしろ「何か言われる~~」とおどおどして

周りの様子や目を伺う、そんな気持ちと態度が

目や言葉、着物警察を誘うように思います。

「大切なのは故人を思いやる気持ちを

どこへ持って行くのかですね。

それを周りの者がとやかく言わないことですね」

というご意見も。

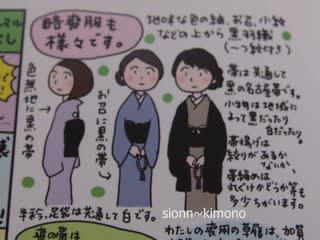

「月刊アレコレ」のきくちさんのエッセイ。

きくちいまさんの2017年掲載エッセイでは、

「京都ではお通夜はみんな色無地に黒の帯」

「東京や東北あたりではお通夜、告別式も、親族は

黒紋付、一般は略喪服」

などなど、地域によっての違いが書かれています。

しかし、今ではこれらの慣習も薄れてきている~?

何度かお参りした葬式でも、かつてほど

うるさくない~~と、

(名のある人の葬儀でも、葬儀ほど)

不肖紫苑は感じました。

高齢社会になって、

見送られる側も見送る側も長~い年月がある。

「介護大変だったんだから、

キモノくらい着させてよ」との言葉が心に沁みます。

介護大変だったんだろうなと。

今や葬儀の形式より、

「そこまでをどう過ごすか」

「どう終えるか」という問いや現実のほうが

切実な時代になったのかもしれません。

ということで、

この度もたくさんのお言葉

ありがとうございます。

現在の葬儀事情が見えてきました。

で、本日も

応援ポチ

ありがとうございます。

励みになっております。