あることに興味を持っていると、

関係したことが自然に集まってきます。

眼や耳の感度がそちら方向に敏感に

なるからでしょうね。

今回は「姿勢」です。

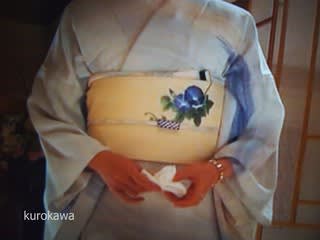

きもののページを見ようと広げた

雑誌「クロワッサン」(マガジンハウス)。

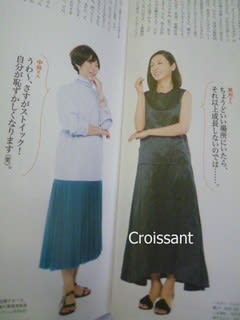

パッと開くと、草刈民代さんの

いい姿勢が目に飛び込んできました。

フリーアナウンサーの

中井美穂さんとの対談です。

「草刈さんにはうだうだと迷っている印象がない」

との言葉に、

「姿勢がいいからじゃないですかね」と

草刈さん、きっぱり。

そう、「姿勢」とは、身体だけではなく、

物事に対する「態度や構え」という

意味もありますものね。

「クロワッサン」より

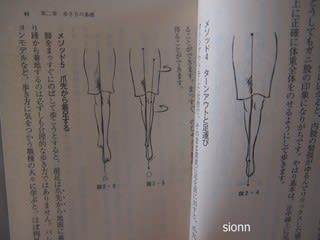

このかた、バレエをやってらしたので、

姿勢がいいのはもちろんですが、

バレエをやるようになってから

身体だけではなく「性格も変わった」

そうです。

いろんな意味で

「身体の軸がしっかりしてきた」とか。

悩んでいる暇があったら、

「自分軸で考える」、つまり

一番大切なことは何かを考える、

ということでしょうかね。

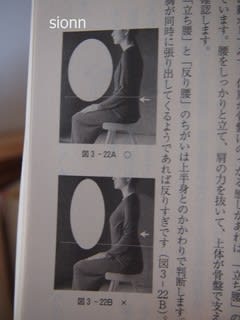

「身体の軸」がしっかりする、とは

身体だけのことだけではないのですね。

女優業に転身してからは、身体の使い方が

変わってきたと言い、

「~~そもそも声を出すか出さないかでも

身体が使い方違うし、呼吸の仕方から違う」

それに対して中井さん、

「身体と考えることは密接に関係しているから

身体の使い方が変われば、

思考やらすべてが変わりそうですね」

確かに、体調悪いときには、

悲観的になるし、体調いいときには、

「よし!やるぞ」という気持ちになる。

この「よし!やるぞ」という気持ちが継続すれば、

いろいろ変わってきますよね。

健康でいることが一番、とはよく聞く言葉ですが、

こんな風に具体的に言われると

説得力あります。

代表作の「Shall we ダンス?』(1996年)

この映画の成功、彼女が主役だったからこそ。

「疲れを感じない身体作りは、やる気に

つながる」と仰り、

「その人なりの疲れない身体作りを実践して

いけば、活路は見いだせる」とか。

なるほど、落ち込んだときこそ、

身体を動かす、ですね。

ちょっとシンドイ~けど。

プロのように厳しくやるのではなく、

自分のペースでやるだけでも違ってくる

ように思います。

引退してすぐに出演なさった

「龍馬伝」(NHK)でのきもの。

借り写真です。

「龍馬伝」では、

キモノの動きはあまり拝見できなかったのですが、

きもの雑誌では何度かきもの姿を拝見。

きものでの動きも見せてほしい~~。

この人のことだから、和服での

動きもすぐにマスターなさったんでしょうね。

身体の姿勢やいい動きは

毎日を変える力がある、

とのお話でした。

いつも応援ポチ

ありがとうございます。