豊国神社を出て、北へ歩きます。

猪の狛犬?狛猪ですかね。

去年だったら、丁度干支だったのに。

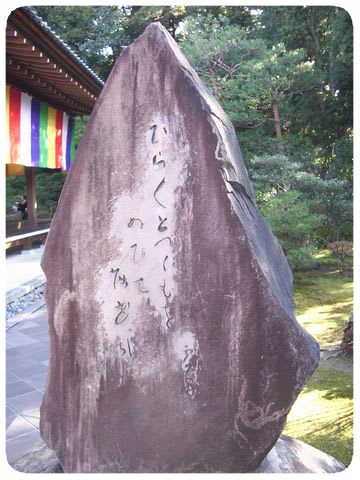

でも何処の何て言うお寺か忘れてしまいました。

見事な赤い実を付けた樹ですが、名前は知りません。

こうやってあっちで写真を撮り、こっちで感銘を受けていると、どんどんみんなから離れていってしまいます。

やっぱり京都やね。

立て看板も時代劇風です。

黄門様は東野英治郎ですね。と言うことは助さんは杉良で格さんは横内正か、最初の黄門様一行かな。京都は蜷川府政の時代ですね。

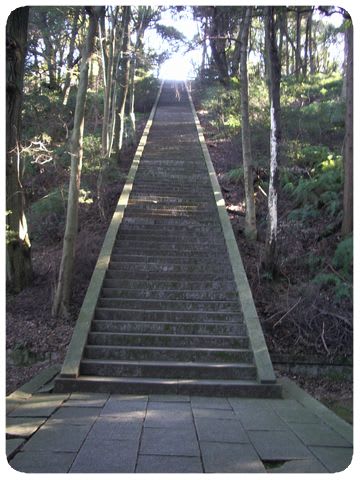

あっちへフラフラ、こっちへフラフラしている間に建仁寺まで来ていました。

中を見学している余裕はありません。

例の臭いお酒を持ったり飲んだりして入ってはダメよ!という字は見当たりません。

いつの間にか夕陽も傾いてきて、とうとう八坂神社まで来ていました。

こちらはだいぶ人出が多いです。

八坂神社の狛犬、力強さを感じますが、後ろの日の丸は写らんでもよかったのに。

祇園の街並み、まだ少し明るい。

祇園の路地、祇園を歩いてるのは判ってるけど、どっち向いて歩いてるのか全然判ってなかったみたいです。

また何処かで一杯飲んで、出てきたら夜になっていて、そこは先斗町なのでありました。

猪の狛犬?狛猪ですかね。

去年だったら、丁度干支だったのに。

でも何処の何て言うお寺か忘れてしまいました。

見事な赤い実を付けた樹ですが、名前は知りません。

こうやってあっちで写真を撮り、こっちで感銘を受けていると、どんどんみんなから離れていってしまいます。

やっぱり京都やね。

立て看板も時代劇風です。

黄門様は東野英治郎ですね。と言うことは助さんは杉良で格さんは横内正か、最初の黄門様一行かな。京都は蜷川府政の時代ですね。

あっちへフラフラ、こっちへフラフラしている間に建仁寺まで来ていました。

中を見学している余裕はありません。

例の臭いお酒を持ったり飲んだりして入ってはダメよ!という字は見当たりません。

いつの間にか夕陽も傾いてきて、とうとう八坂神社まで来ていました。

こちらはだいぶ人出が多いです。

八坂神社の狛犬、力強さを感じますが、後ろの日の丸は写らんでもよかったのに。

祇園の街並み、まだ少し明るい。

祇園の路地、祇園を歩いてるのは判ってるけど、どっち向いて歩いてるのか全然判ってなかったみたいです。

また何処かで一杯飲んで、出てきたら夜になっていて、そこは先斗町なのでありました。