原子力損害賠償法第3条のことは、これまで何度か書いてきました。「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に関わる原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる」

今回の大事故は、事業者である東京電力がその責めにあたるのです。ところが東電は、損害賠償の請求書受理に当たって「当社は免責されるので、支払い義務はない」との立場を、ずっと取っています。

同法の但し書きには「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない。」

3月11日の地震津波は、想定外でもなく、また異常に巨大な天災地変でもないということは、これまで度々記してきましたのでもう書きませんが、東電の論理はまちがっています。すでに立証されています。

さて本日は「社会的動乱による損害事故」について、少し記してみます。これは騒擾なりテロを意味するのでしょうが、そのような攻撃が、原発を破壊することが可能なのでしょうか。

村薫著『神の火』は、たったふたりの日本人が、福井県の若狭湾に立地する原発炉を破壊するという驚異的な物語です。

主人公の島田浩二はもと東海村・原研の研究者でしたが、東に極秘情報を流すスパイでもあった。冷戦時代の世界平和のためには、技術力の高い国から低い国に、原子力の極秘情報を流すべきである。技術情報をフラット化することによって、核優位な国家を生まず、国際平和のバランスは保たれる。島田は、どうもそのように考えたようです。

東海村を静かに去った島田はその後、大阪のちっぽけな本屋に営業マン兼雑用係として勤務する。久しぶりに会った原研時代の元部下は、原発についてこう語っている。「防護のシステムは万全やと言うても、人間のやることやから、絶対大丈夫やとも言われへんし」

島田は言う。「人間は<絶対に>という言葉を使ってはならない。それは人間が造った原子炉も同じだ…」

多重防護のシステムは、人間工学の部分を除いてはほぼ完成の域に達しているが、100%確実なものなどこの世にはない。事故は百万分の一の確率であっても、起こったら最後なのだから。故障もテロも、事故は事故だ。

島田はかつて同じ夢をよく見た。熱は溜まり続け、出力が上がり続ける。1次冷却水の流量が減り、蒸気流量は増大する。制御棒の周囲では激しい沸騰が起きている。上昇し続ける1次冷却材ポンプの圧力高は止まらず、水位は低下し続け、安全注入系の全信号が<危険だ>とささやいている。逃し弁は作動しているのか。隔離弁は閉じているのか。加圧器スプレイはどうなっている。制御棒はなぜ下りない? スクラムが出ているのに、なぜ下りない? ECCS(非常用炉心冷却系)の注入系の弁が開かない、また原子炉を停止させる制御棒が全部スタックするとか、ポンプの溶接部が薄氷のようにひび割れる夢とか、島田はよく見た。

「いずれも子供じみていたが、それらの夢はいつも同じ、プロメテウスの火の姿で終わった。無数の金属反応の発熱や、放出されるガンマ線や、アクチニドの崩壊熱が輝く業火だった。」

プロメテウスは、ギリシア神話の神で、人類に火をもたらしたとされる。

もしミサイルが一発、日本海の向こうから飛んで来て、格納容器に命中したら、間違いなく炉は壊れる。「容器はただのコンクリートの塊だから」

世界の原子力プラントは、戦争や破戒活動を想定して造られてはいない。平和が永久に続くという架空の条件なしには、決して造ることはできなかった。1トンぐらいの弾頭をもつ普通のミサイル一発で、格納容器はおろか圧力容器も破壊される。そんなことは分かりきったことだ。そのように普通の人間が素朴に考えることを、為政者も技術者もメーカーも決して考えないのはなぜか。

多重防護のシステムがここまで完璧に作られてきたのは、裏を返せば、現実には<絶対>ということなどあり得ないからだった。破断事故など、計算上ではあり得ないことになっているが、とくに蒸気発生器の一次側細管を流れる一次冷却水の挙動特性や細管自体の強度など、計算のためのデータの取り方の次元ですでに、<絶対>だとは言えない部分があるのを、島田は知っていた。いわば、原子力プラントというのは、そうした不安要素の一つ一つを、何重もの防護で覆っているのだ。

それにしても、ミサイル一発とは。ミサイル一発が命中したら、原子炉は壊れるのである。

島田と小中学校の同級生だった日野草介、たったのふたりは警備の手薄な年末の夜に、原発に侵入する。武器はライフルと旧ソ連製の拳銃各1丁。そして工事現場から集めたダイナマイトをわずかに身につけただけである。敷地内のだれひとりにも手傷を負わすことなく、ふたりは原子炉に決定的なダメージを与えることに成功した。

原子力損害賠償法第3条の但し書き、「原発事故の損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない」。電力会社は賠償責任が免責免除となる。

島田と日野のふたりが実行したテロ行為も、「社会的動乱(たったふたりによるテロ)によって生じたものである」とみなされるのであろう。

著者の村薫さんは新潟日報社のインタビューでつぎのように語っている。(2008年1月1日同紙掲載)

村さんは阪神大震災を経験して「人間の一生は、震災や戦争のような不条理に耐えることだなと思った。不条理は癒されたり片付いたりすることはあり得ない。震災の不条理に原子力施設の事故が加わると、もうこれは人間の耐えられる限界を超えていくだろう。原子力の問題が難しいのは大事故を起こしたら終わりだからですよ。」

『神の火』は、福井県若狭湾の関西電力高浜原発を想定して書かれたフィクションですがつい先日、5月23日のこと。参議院行政監視委員会は、参考人4人を招き原子力行政について討議した。参考人は、地震学の石橋克彦神戸大学名誉教授、小出裕章京都大学原子炉実験所助教、孫正義ソフトバンク社長、後藤政志元東芝の原子炉設計技術者(芝浦工大非常勤講師)。

石橋先生は議員からの質問で、静岡県御前崎市の浜岡原発の次にリスクの高い原発を問われ、「若狭湾一帯」と答えた。「若狭湾一帯は、寛文地震(1662年)や福井地震(1948年)などが起きているが、地震の空白期がある。非常に危険であることは間違いない」と指摘した。大津波の可能性や、福島第1原発より古い美浜原発1号機(福井県美浜町)、敦賀原発(同敦賀市)などの老朽化も問題視した。

「14基もの原発が林立する若狭湾は、地震の活動帯である。海底活断層がたくさん見つかっており、大津波の可能性もある。非常に危険なのは間違いない」

石橋、小出、彼らは神の声を、自然科学者として聴くことができる預言者であろう。わたしたちが生存しているうち、あるいは遅くともそのいくらか後に、とてつもない悲劇の大惨事は必ず起きることは間違いない。それははっきりと断言できる。

<参考書>

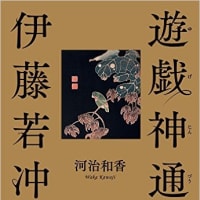

『神の火』村薫著 1996年改稿版 新潮社(1991年初刊)

『原発と地震―柏崎刈羽「震度7」の警告』 新潟日報社特別取材班著 2009年刊 講談社

※連載名ですが、今回を<「3・11 日本」第7回>としました。通番の取り方は、むずかしいですね。

<2011年5月25日>

今回の大事故は、事業者である東京電力がその責めにあたるのです。ところが東電は、損害賠償の請求書受理に当たって「当社は免責されるので、支払い義務はない」との立場を、ずっと取っています。

同法の但し書きには「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない。」

3月11日の地震津波は、想定外でもなく、また異常に巨大な天災地変でもないということは、これまで度々記してきましたのでもう書きませんが、東電の論理はまちがっています。すでに立証されています。

さて本日は「社会的動乱による損害事故」について、少し記してみます。これは騒擾なりテロを意味するのでしょうが、そのような攻撃が、原発を破壊することが可能なのでしょうか。

村薫著『神の火』は、たったふたりの日本人が、福井県の若狭湾に立地する原発炉を破壊するという驚異的な物語です。

主人公の島田浩二はもと東海村・原研の研究者でしたが、東に極秘情報を流すスパイでもあった。冷戦時代の世界平和のためには、技術力の高い国から低い国に、原子力の極秘情報を流すべきである。技術情報をフラット化することによって、核優位な国家を生まず、国際平和のバランスは保たれる。島田は、どうもそのように考えたようです。

東海村を静かに去った島田はその後、大阪のちっぽけな本屋に営業マン兼雑用係として勤務する。久しぶりに会った原研時代の元部下は、原発についてこう語っている。「防護のシステムは万全やと言うても、人間のやることやから、絶対大丈夫やとも言われへんし」

島田は言う。「人間は<絶対に>という言葉を使ってはならない。それは人間が造った原子炉も同じだ…」

多重防護のシステムは、人間工学の部分を除いてはほぼ完成の域に達しているが、100%確実なものなどこの世にはない。事故は百万分の一の確率であっても、起こったら最後なのだから。故障もテロも、事故は事故だ。

島田はかつて同じ夢をよく見た。熱は溜まり続け、出力が上がり続ける。1次冷却水の流量が減り、蒸気流量は増大する。制御棒の周囲では激しい沸騰が起きている。上昇し続ける1次冷却材ポンプの圧力高は止まらず、水位は低下し続け、安全注入系の全信号が<危険だ>とささやいている。逃し弁は作動しているのか。隔離弁は閉じているのか。加圧器スプレイはどうなっている。制御棒はなぜ下りない? スクラムが出ているのに、なぜ下りない? ECCS(非常用炉心冷却系)の注入系の弁が開かない、また原子炉を停止させる制御棒が全部スタックするとか、ポンプの溶接部が薄氷のようにひび割れる夢とか、島田はよく見た。

「いずれも子供じみていたが、それらの夢はいつも同じ、プロメテウスの火の姿で終わった。無数の金属反応の発熱や、放出されるガンマ線や、アクチニドの崩壊熱が輝く業火だった。」

プロメテウスは、ギリシア神話の神で、人類に火をもたらしたとされる。

もしミサイルが一発、日本海の向こうから飛んで来て、格納容器に命中したら、間違いなく炉は壊れる。「容器はただのコンクリートの塊だから」

世界の原子力プラントは、戦争や破戒活動を想定して造られてはいない。平和が永久に続くという架空の条件なしには、決して造ることはできなかった。1トンぐらいの弾頭をもつ普通のミサイル一発で、格納容器はおろか圧力容器も破壊される。そんなことは分かりきったことだ。そのように普通の人間が素朴に考えることを、為政者も技術者もメーカーも決して考えないのはなぜか。

多重防護のシステムがここまで完璧に作られてきたのは、裏を返せば、現実には<絶対>ということなどあり得ないからだった。破断事故など、計算上ではあり得ないことになっているが、とくに蒸気発生器の一次側細管を流れる一次冷却水の挙動特性や細管自体の強度など、計算のためのデータの取り方の次元ですでに、<絶対>だとは言えない部分があるのを、島田は知っていた。いわば、原子力プラントというのは、そうした不安要素の一つ一つを、何重もの防護で覆っているのだ。

それにしても、ミサイル一発とは。ミサイル一発が命中したら、原子炉は壊れるのである。

島田と小中学校の同級生だった日野草介、たったのふたりは警備の手薄な年末の夜に、原発に侵入する。武器はライフルと旧ソ連製の拳銃各1丁。そして工事現場から集めたダイナマイトをわずかに身につけただけである。敷地内のだれひとりにも手傷を負わすことなく、ふたりは原子炉に決定的なダメージを与えることに成功した。

原子力損害賠償法第3条の但し書き、「原発事故の損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない」。電力会社は賠償責任が免責免除となる。

島田と日野のふたりが実行したテロ行為も、「社会的動乱(たったふたりによるテロ)によって生じたものである」とみなされるのであろう。

著者の村薫さんは新潟日報社のインタビューでつぎのように語っている。(2008年1月1日同紙掲載)

村さんは阪神大震災を経験して「人間の一生は、震災や戦争のような不条理に耐えることだなと思った。不条理は癒されたり片付いたりすることはあり得ない。震災の不条理に原子力施設の事故が加わると、もうこれは人間の耐えられる限界を超えていくだろう。原子力の問題が難しいのは大事故を起こしたら終わりだからですよ。」

『神の火』は、福井県若狭湾の関西電力高浜原発を想定して書かれたフィクションですがつい先日、5月23日のこと。参議院行政監視委員会は、参考人4人を招き原子力行政について討議した。参考人は、地震学の石橋克彦神戸大学名誉教授、小出裕章京都大学原子炉実験所助教、孫正義ソフトバンク社長、後藤政志元東芝の原子炉設計技術者(芝浦工大非常勤講師)。

石橋先生は議員からの質問で、静岡県御前崎市の浜岡原発の次にリスクの高い原発を問われ、「若狭湾一帯」と答えた。「若狭湾一帯は、寛文地震(1662年)や福井地震(1948年)などが起きているが、地震の空白期がある。非常に危険であることは間違いない」と指摘した。大津波の可能性や、福島第1原発より古い美浜原発1号機(福井県美浜町)、敦賀原発(同敦賀市)などの老朽化も問題視した。

「14基もの原発が林立する若狭湾は、地震の活動帯である。海底活断層がたくさん見つかっており、大津波の可能性もある。非常に危険なのは間違いない」

石橋、小出、彼らは神の声を、自然科学者として聴くことができる預言者であろう。わたしたちが生存しているうち、あるいは遅くともそのいくらか後に、とてつもない悲劇の大惨事は必ず起きることは間違いない。それははっきりと断言できる。

<参考書>

『神の火』村薫著 1996年改稿版 新潮社(1991年初刊)

『原発と地震―柏崎刈羽「震度7」の警告』 新潟日報社特別取材班著 2009年刊 講談社

※連載名ですが、今回を<「3・11 日本」第7回>としました。通番の取り方は、むずかしいですね。

<2011年5月25日>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます