訪問日 令和3年6月2日

居多神社(こたじんじゃ)

10数年前に近くの寺で地元の歴史研究家から声を掛けられた

見て貰いたい場所があると、この神社と親鸞聖人上陸の地に案内して頂いた

地元の歴史研究家から「片葉の芦」の説明をして頂いたことを思い出す

居多をコタとは読めず、今でも「イタ」と口に出る

調べてみるとイタと呼ばれていた時期もあったようだ

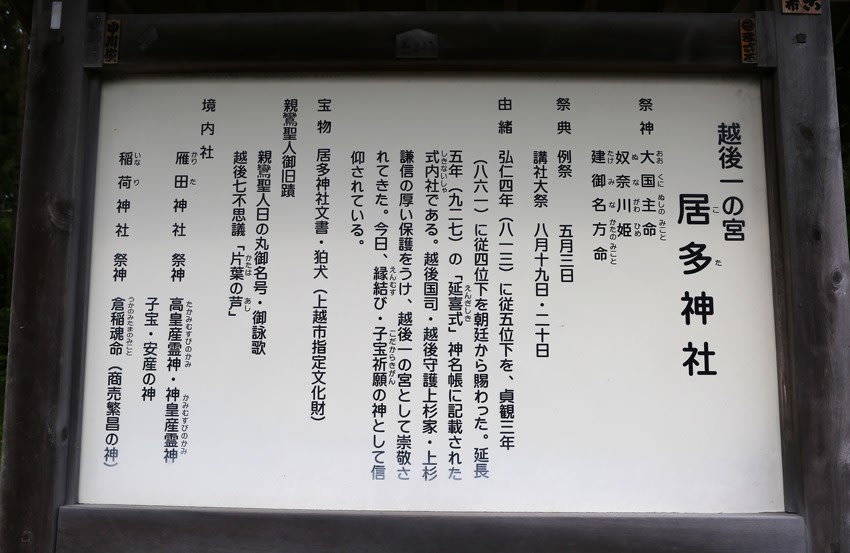

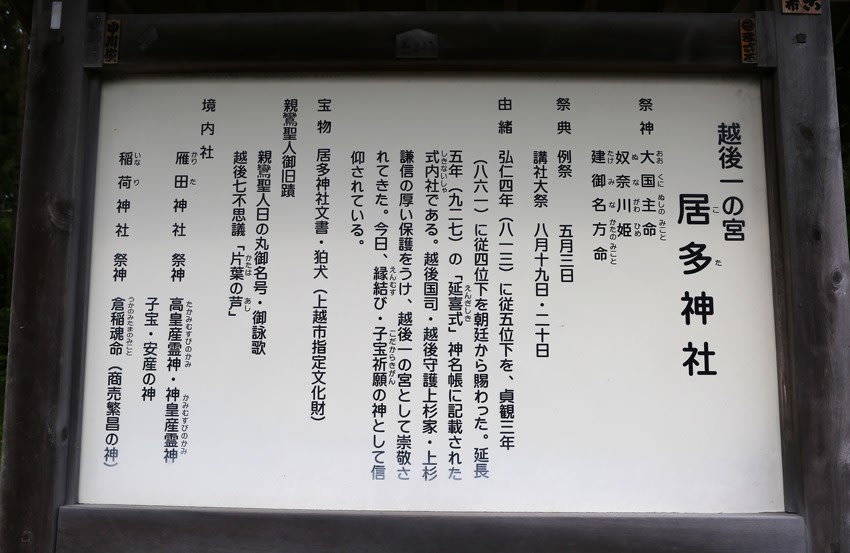

南北朝時代以降は、守護上杉家からの崇敬を受けて越後国の一宮に位置づけられたとされる

<越後国の一宮として知られる神社には彌彦神社がある>

鳥居

手水

拝殿

居多神社は「気多神」を祀る神社と考えられており、兵庫県北部から新潟県にかけての日本海側に分布する気多神社の一社とされる

扁額には「居多大明神」

堂内

祭神 大国主命(おおくにぬしのみこと)

奴奈川姫命(ぬながわひめのみこと) - 大国主命の妻

建御名方命(たけみなかたのみこと) - 大国主命の子

明治12年(1879年)に現在地に社殿が造営され遷座したが、明治35年(1902年)に火災で焼失

平成20年(2008年)6月に本社殿が造営されて現在に至っている

親鸞聖人像

境内には、葉が片方にのみ生える芦「片葉の芦」が群生する

伝承では、親鸞が居多神社に参拝して祈願をすると境内の芦が一夜にして片葉になったという

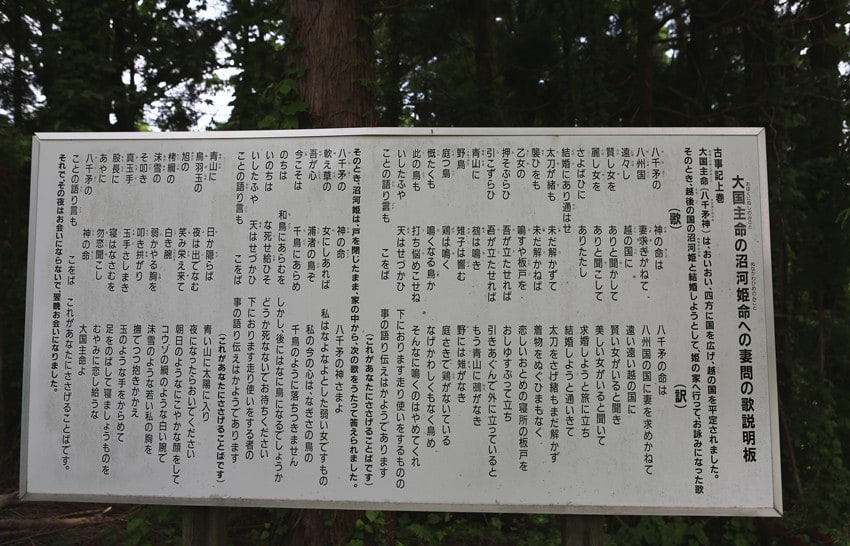

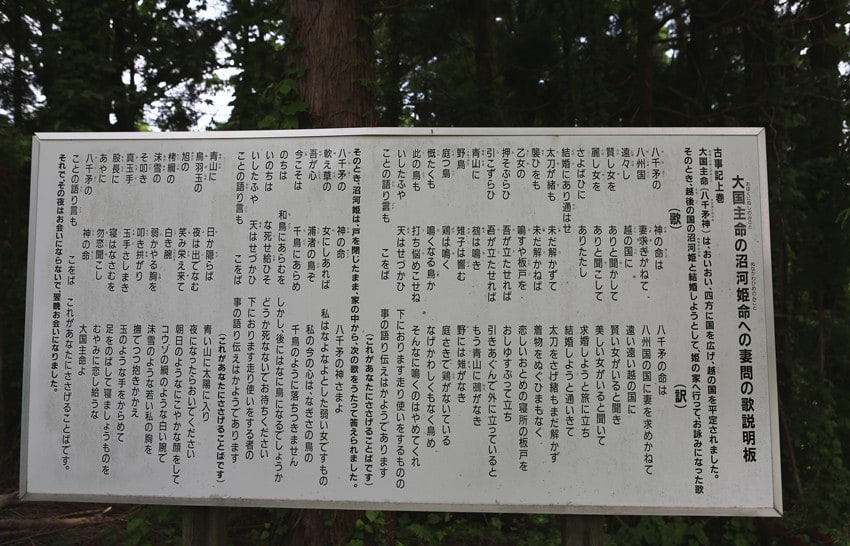

大国主命と奴奈川姫命(祭神像)

大国主命は越後国の沼河姫と結婚しようとして、姫の家へ行って歌(略)を詠んだ

そのとき沼河姫は、戸を閉じたまま、家の中から次の歌(略)で答えた

その夜は会わないで、翌晩会ったという妻問の歌の説明

縁結び・子宝祈願の神として信 仰されている

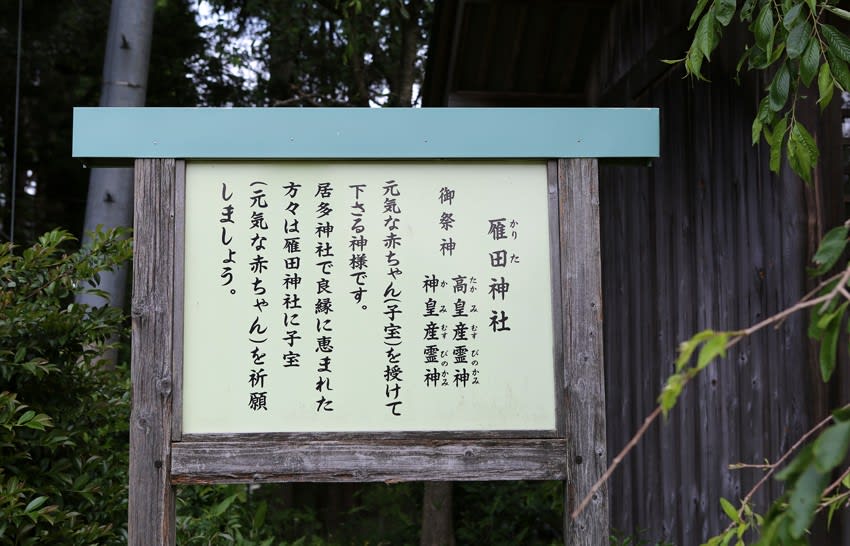

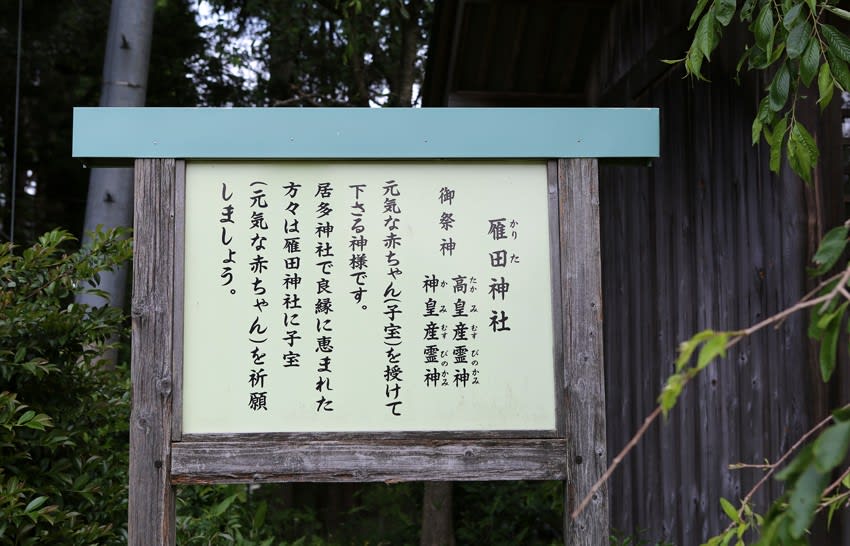

摂末社 雁田神社

内には陰陽石 女陰石と男根石

葉が片方にのみ生える芦「片葉の芦」を探す

植物には興味もなく形も分からないのでスマホで検索する

アシとヨシが同じだという事を初めて知る

群生しているのは雑草で、その中から芦らしいのを見つけ出した

確かに「片葉の芦」だ

撮影 令和3年6月2日

居多神社(こたじんじゃ)

10数年前に近くの寺で地元の歴史研究家から声を掛けられた

見て貰いたい場所があると、この神社と親鸞聖人上陸の地に案内して頂いた

地元の歴史研究家から「片葉の芦」の説明をして頂いたことを思い出す

居多をコタとは読めず、今でも「イタ」と口に出る

調べてみるとイタと呼ばれていた時期もあったようだ

南北朝時代以降は、守護上杉家からの崇敬を受けて越後国の一宮に位置づけられたとされる

<越後国の一宮として知られる神社には彌彦神社がある>

鳥居

手水

拝殿

居多神社は「気多神」を祀る神社と考えられており、兵庫県北部から新潟県にかけての日本海側に分布する気多神社の一社とされる

扁額には「居多大明神」

堂内

祭神 大国主命(おおくにぬしのみこと)

奴奈川姫命(ぬながわひめのみこと) - 大国主命の妻

建御名方命(たけみなかたのみこと) - 大国主命の子

明治12年(1879年)に現在地に社殿が造営され遷座したが、明治35年(1902年)に火災で焼失

平成20年(2008年)6月に本社殿が造営されて現在に至っている

親鸞聖人像

境内には、葉が片方にのみ生える芦「片葉の芦」が群生する

伝承では、親鸞が居多神社に参拝して祈願をすると境内の芦が一夜にして片葉になったという

大国主命と奴奈川姫命(祭神像)

大国主命は越後国の沼河姫と結婚しようとして、姫の家へ行って歌(略)を詠んだ

そのとき沼河姫は、戸を閉じたまま、家の中から次の歌(略)で答えた

その夜は会わないで、翌晩会ったという妻問の歌の説明

縁結び・子宝祈願の神として信 仰されている

摂末社 雁田神社

内には陰陽石 女陰石と男根石

葉が片方にのみ生える芦「片葉の芦」を探す

植物には興味もなく形も分からないのでスマホで検索する

アシとヨシが同じだという事を初めて知る

群生しているのは雑草で、その中から芦らしいのを見つけ出した

確かに「片葉の芦」だ

撮影 令和3年6月2日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます