「ツワブキ(石蕗)」 キク科 ☆11月20日の誕生花☆

花言葉は… 困難に傷付けられない・愛よ甦れ

11月10日(日) 和泉市の今日の天気予報は、一日中

11月10日(日) 和泉市の今日の天気予報は、一日中

“晴のち曇”

“晴のち曇”

です 。

です 。

24時間予報では午前中は マークが、午後からは

マークが、午後からは  マークが並んでいます。

マークが並んでいます。

和泉市の今朝の最低気温は5時の10.0℃でした。最高気温は22.0℃、北東の風2m/sを予想。

昼間の気温は20℃が復活しました しばらく最高気温20度以上が続くようです。

しばらく最高気温20度以上が続くようです。

大阪の11月中旬の平均気温は、最高が17℃、最低が9℃だそうですから、ずいぶん暖かいですね

明日は朝方 ➩ 昼前から

➩ 昼前から  の予報で、最低気温は14.9℃、最高は22.5℃を予想しています。

の予報で、最低気温は14.9℃、最高は22.5℃を予想しています。

昨日の予報は “晴”でした。昨日は夜明けから青空が広がり、日差したっぷりのお天気でした。

昨朝の気温は6.5℃が最低で、またまた今季最低を更新。最高気温は20.9℃(北東の風1~2m/s)でした。

ここ2~3日、風も強く、寒い日(昼間)が続いたので、20℃がずいぶん暖かく感じました

昨日は河内長野市に住む娘のところに柿を届け、帰りに「花の文化園」に寄って来ました。

昨日は河内長野市に住む娘のところに柿を届け、帰りに「花の文化園」に寄って来ました。

まぁ、花の少ないこの時期です。ほとんど見る花はありませんでした。以前はこんなんじゃなかったんだけどなぁ

それでも大温室で「ダイヤモンドリリー(ネリネ)展」が開かれていました。園によると・・・

「ピンクや赤、白など色とりどりで華やかな「ダイヤモンドリリー(ネリネ)」を延べ約200鉢、1000株を展示」という事で、

これは昨年より株数も多く、見ごたえがありそうです。が、昨日はまだ時期が早く、3~4分咲きと言ったところでした。

あと2~3週間したら見ごろを迎えるのではないでしょうか。気が向いたら、そのころにまた行ってみるかも

読めないもんだなぁ

読めないもんだなぁ

ひげのブログ友達が、自身のブログに「小学校で習うけど難読の漢字」を載せておられました。

☆ 希(こいねが)う ☆ 約(つま)しい ☆ 予(かね)て ☆ 感(かま)ける ☆ 私(ひそ)か ☆ 番(つが)い

ひげは 予て と 番い の2つしか分らなかった 情けなかぁ~

情けなかぁ~

もし今も子供らの見守りをしていたら、この漢字が読めるか聞いてみるんだけどなぁ

今日の花は 「ツワブキ(石蕗)」 です。

今日の花は 「ツワブキ(石蕗)」 です。

原産地は日本、中国、朝鮮半島、台湾… いかにも日本的な花ですね。

自治会館横、池に面した斜面が 「ツワブキ(石蕗)」 畑の様になっています。

日本庭園の片隅などで咲いていると風情がありますね。

名前の由来は、葉に艶が有り、“フキ(蕗)” に似ている→艶がある蕗→ツヤフキ(艶蕗)

が転じて 「ツワブキ(石蕗)」 になったとか。

でも 「石蕗」 って漢字、 「ツワブキ」 とは読めませんよね。

「ツワ(石)」 の由来は、自生地が海岸や浜辺の岩の上や、崖や海辺の林など

岩や石の間に生えることに因んでいるのだそうです。

によると…〖本州の東北南部より南、四国、九州、沖縄に分布する毎年花を咲かせる多年草です。

によると…〖本州の東北南部より南、四国、九州、沖縄に分布する毎年花を咲かせる多年草です。

主に海がごく近い海岸線に自生します。日本以外では台湾にも自生が見られます。

日陰でもよく育ち冬でも緑の葉っぱが枯れずに茂っているので、古くから庭園の下草などに植えられています。

鉢植えで楽しむこともできます。病害虫も少なくて日本の気候にも合い、つきあいやすい植物で〗。

〖葉は長い軸を持った大きな円形で濃緑色です。葉の表はワックスのような層でコーティングされており、

ツヤツヤした光沢があります。裏側や軸は茶色っぽい毛で被われています。

これらコーティングや毛は潮風や乾いた風から本体を守っているとされます。

秋から冬(寒冷地では春)に地際から長く花茎を伸ばして、キクに似た一重の黄色い花をまとめて咲かせます。

花後はタンポポの綿毛のようなタネができ、風に飛ばされて散っていきます。

葉に斑が入った「ツワブキ」も2種見かけます。

ひとつは “黄色くて丸い斑入り” の「ツワブキ」です。

まるで「数多くのホタル」が葉に止まっているよう。

検索してみると、似た花に「モミジバホタル(紅葉々蛍)」の名が付いていました。

もう一つは葉の周囲に “覆輪斑入り” の「ツワブキ」です。

定かではありませんが、これに似たツワブキには「ウキグモニシキ(浮雲錦)」の名が付いていました。

沖縄の方言では 「ツワブキ」 の事を 「ちぃぱっぱ」 と呼ぶそうです(笑。

なぜそう呼ぶのかは分かりませんが、可愛い呼び名ですね。

九州名産の “キャラブキ” は本来この 「ツワブキ」 を使って甘辛く煮た保存食

だったそうですが、現在は “蕗” や “野蕗” が代用されているそうです。

昔は薬草としても用いられ、葉を火にあぶって湿布薬にしたといいます。

山口県の小京都 “津和野” の町の名は “石蕗の野” が由来だそうです。

津和野町観光協会によると… 〖津和野は「つわぶきの生い茂る野」をその名の

ルーツにもつといわれる。 遠い昔、山紫水明 のこの地に住みついた人々は、

群生する「つわぶき」の可憐な花に目をとどめ、その清楚で高雅な風情に魅せられ、

自分たちの住む里を 「つわぶきの野」・・・「つわの」 と呼ぶようになったという〗

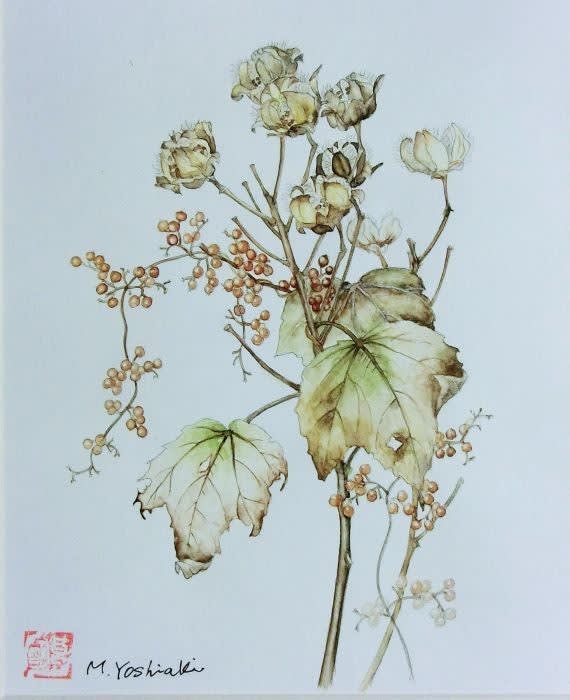

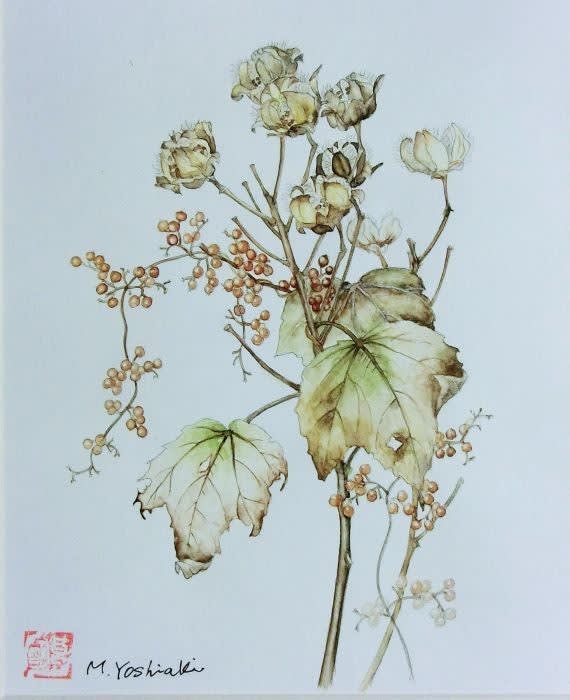

岸和田市の文化祭「ボタニカルアート(植物画)」と「和紙ちぎり絵」を見てきました。

岸和田市の文化祭「ボタニカルアート(植物画)」と「和紙ちぎり絵」を見てきました。

展示されていた素晴らしい作品をご覧ください。

ひげの「ボタニカルアート擬き」をアップ。どうぞご覧ください。

ひげの「ボタニカルアート擬き」をアップ。どうぞご覧ください。

ここまで立派な作品を紹介しすぎて、ちょっと気が引けますが・・・

今日の作品は「枯れ芙蓉」です。 秋~冬にかけて、このような姿で残っています。

この絵もどなたかの本にあった絵を模写したものです。

「カレフヨウ(枯れ芙蓉)」 と云い、俳句では冬の季語になっています。

これを美しいと感じる日本人の感性。 繊細で粋で、感性が豊かですね。

詫び寂びにも通じるのでしょう。 小さな丸い実は「ヘクソカズラ」です。

ボタニカルアートとは? 《花の絵美術館,jp》によると・・・

ボタニカル(botanical)とは「植物学的」という意味です。

ボタニカルアートとは「植物学的な絵画」のことです。

古代エジプトや中国などでは薬草を見分けるために図譜が作られました。

それが植物画の始まりです。大航海時代になって、

ヨーロッパ諸国が競って世界各地を探検するようになり、

珍しい植物を求め奥地にまで入って行きました。

まだ写真のない時代、植物学者と画家がペアーを組み、

植物学的にも正しく詳しい絵が続々と本国に送られました。

送られてきたそれらの絵があまりにも素晴らしいということから、

主にイギリスやフランスで19世紀に大流行しました。

今やホテルやレストランのインテリアの絵として定着し、愛好されています。

日本では、日本画の歴史があり、植物も平面的に描かれていましたが、

明治に入り東京大学の植物画教室において立体的に見える植物画が

描かれるようになりました。

でも、その絵はまだまだ一般的ではなく、絵のジャンルとして

確立してきたのはほんの二十年ほど前です。

そして、最近になって自然志向の流れと共に、

静かなブームを迎えるようになりました。

花言葉は… 困難に傷付けられない・愛よ甦れ

11月10日(日) 和泉市の今日の天気予報は、一日中

11月10日(日) 和泉市の今日の天気予報は、一日中

“晴のち曇”

“晴のち曇”

です 。

です 。 24時間予報では午前中は

マークが、午後からは

マークが、午後からは  マークが並んでいます。

マークが並んでいます。和泉市の今朝の最低気温は5時の10.0℃でした。最高気温は22.0℃、北東の風2m/sを予想。

昼間の気温は20℃が復活しました

しばらく最高気温20度以上が続くようです。

しばらく最高気温20度以上が続くようです。大阪の11月中旬の平均気温は、最高が17℃、最低が9℃だそうですから、ずいぶん暖かいですね

明日は朝方

➩ 昼前から

➩ 昼前から  の予報で、最低気温は14.9℃、最高は22.5℃を予想しています。

の予報で、最低気温は14.9℃、最高は22.5℃を予想しています。昨日の予報は “晴”でした。昨日は夜明けから青空が広がり、日差したっぷりのお天気でした。

昨朝の気温は6.5℃が最低で、またまた今季最低を更新。最高気温は20.9℃(北東の風1~2m/s)でした。

ここ2~3日、風も強く、寒い日(昼間)が続いたので、20℃がずいぶん暖かく感じました

昨日は河内長野市に住む娘のところに柿を届け、帰りに「花の文化園」に寄って来ました。

昨日は河内長野市に住む娘のところに柿を届け、帰りに「花の文化園」に寄って来ました。まぁ、花の少ないこの時期です。ほとんど見る花はありませんでした。以前はこんなんじゃなかったんだけどなぁ

それでも大温室で「ダイヤモンドリリー(ネリネ)展」が開かれていました。園によると・・・

「ピンクや赤、白など色とりどりで華やかな「ダイヤモンドリリー(ネリネ)」を延べ約200鉢、1000株を展示」という事で、

これは昨年より株数も多く、見ごたえがありそうです。が、昨日はまだ時期が早く、3~4分咲きと言ったところでした。

あと2~3週間したら見ごろを迎えるのではないでしょうか。気が向いたら、そのころにまた行ってみるかも

読めないもんだなぁ

読めないもんだなぁ

ひげのブログ友達が、自身のブログに「小学校で習うけど難読の漢字」を載せておられました。

☆ 希(こいねが)う ☆ 約(つま)しい ☆ 予(かね)て ☆ 感(かま)ける ☆ 私(ひそ)か ☆ 番(つが)い

ひげは 予て と 番い の2つしか分らなかった

情けなかぁ~

情けなかぁ~

もし今も子供らの見守りをしていたら、この漢字が読めるか聞いてみるんだけどなぁ

今日の花は 「ツワブキ(石蕗)」 です。

今日の花は 「ツワブキ(石蕗)」 です。

原産地は日本、中国、朝鮮半島、台湾… いかにも日本的な花ですね。

自治会館横、池に面した斜面が 「ツワブキ(石蕗)」 畑の様になっています。

日本庭園の片隅などで咲いていると風情がありますね。

名前の由来は、葉に艶が有り、“フキ(蕗)” に似ている→艶がある蕗→ツヤフキ(艶蕗)

が転じて 「ツワブキ(石蕗)」 になったとか。

でも 「石蕗」 って漢字、 「ツワブキ」 とは読めませんよね。

「ツワ(石)」 の由来は、自生地が海岸や浜辺の岩の上や、崖や海辺の林など

岩や石の間に生えることに因んでいるのだそうです。

によると…〖本州の東北南部より南、四国、九州、沖縄に分布する毎年花を咲かせる多年草です。

によると…〖本州の東北南部より南、四国、九州、沖縄に分布する毎年花を咲かせる多年草です。主に海がごく近い海岸線に自生します。日本以外では台湾にも自生が見られます。

日陰でもよく育ち冬でも緑の葉っぱが枯れずに茂っているので、古くから庭園の下草などに植えられています。

鉢植えで楽しむこともできます。病害虫も少なくて日本の気候にも合い、つきあいやすい植物で〗。

〖葉は長い軸を持った大きな円形で濃緑色です。葉の表はワックスのような層でコーティングされており、

ツヤツヤした光沢があります。裏側や軸は茶色っぽい毛で被われています。

これらコーティングや毛は潮風や乾いた風から本体を守っているとされます。

秋から冬(寒冷地では春)に地際から長く花茎を伸ばして、キクに似た一重の黄色い花をまとめて咲かせます。

花後はタンポポの綿毛のようなタネができ、風に飛ばされて散っていきます。

葉に斑が入った「ツワブキ」も2種見かけます。

ひとつは “黄色くて丸い斑入り” の「ツワブキ」です。

まるで「数多くのホタル」が葉に止まっているよう。

検索してみると、似た花に「モミジバホタル(紅葉々蛍)」の名が付いていました。

もう一つは葉の周囲に “覆輪斑入り” の「ツワブキ」です。

定かではありませんが、これに似たツワブキには「ウキグモニシキ(浮雲錦)」の名が付いていました。

沖縄の方言では 「ツワブキ」 の事を 「ちぃぱっぱ」 と呼ぶそうです(笑。

なぜそう呼ぶのかは分かりませんが、可愛い呼び名ですね。

九州名産の “キャラブキ” は本来この 「ツワブキ」 を使って甘辛く煮た保存食

だったそうですが、現在は “蕗” や “野蕗” が代用されているそうです。

昔は薬草としても用いられ、葉を火にあぶって湿布薬にしたといいます。

山口県の小京都 “津和野” の町の名は “石蕗の野” が由来だそうです。

津和野町観光協会によると… 〖津和野は「つわぶきの生い茂る野」をその名の

ルーツにもつといわれる。 遠い昔、山紫水明 のこの地に住みついた人々は、

群生する「つわぶき」の可憐な花に目をとどめ、その清楚で高雅な風情に魅せられ、

自分たちの住む里を 「つわぶきの野」・・・「つわの」 と呼ぶようになったという〗

岸和田市の文化祭「ボタニカルアート(植物画)」と「和紙ちぎり絵」を見てきました。

岸和田市の文化祭「ボタニカルアート(植物画)」と「和紙ちぎり絵」を見てきました。展示されていた素晴らしい作品をご覧ください。

ひげの「ボタニカルアート擬き」をアップ。どうぞご覧ください。

ひげの「ボタニカルアート擬き」をアップ。どうぞご覧ください。ここまで立派な作品を紹介しすぎて、ちょっと気が引けますが・・・

今日の作品は「枯れ芙蓉」です。 秋~冬にかけて、このような姿で残っています。

この絵もどなたかの本にあった絵を模写したものです。

「カレフヨウ(枯れ芙蓉)」 と云い、俳句では冬の季語になっています。

これを美しいと感じる日本人の感性。 繊細で粋で、感性が豊かですね。

詫び寂びにも通じるのでしょう。 小さな丸い実は「ヘクソカズラ」です。

ボタニカルアートとは? 《花の絵美術館,jp》によると・・・

ボタニカル(botanical)とは「植物学的」という意味です。

ボタニカルアートとは「植物学的な絵画」のことです。

古代エジプトや中国などでは薬草を見分けるために図譜が作られました。

それが植物画の始まりです。大航海時代になって、

ヨーロッパ諸国が競って世界各地を探検するようになり、

珍しい植物を求め奥地にまで入って行きました。

まだ写真のない時代、植物学者と画家がペアーを組み、

植物学的にも正しく詳しい絵が続々と本国に送られました。

送られてきたそれらの絵があまりにも素晴らしいということから、

主にイギリスやフランスで19世紀に大流行しました。

今やホテルやレストランのインテリアの絵として定着し、愛好されています。

日本では、日本画の歴史があり、植物も平面的に描かれていましたが、

明治に入り東京大学の植物画教室において立体的に見える植物画が

描かれるようになりました。

でも、その絵はまだまだ一般的ではなく、絵のジャンルとして

確立してきたのはほんの二十年ほど前です。

そして、最近になって自然志向の流れと共に、

静かなブームを迎えるようになりました。