「那古野 なごや ではない①」より

「那古野 なごや ではない①」で、「那古野」は「なごや ではない」としたのには理由がある。

実はタクシーで名古屋城へ向かっている時、’’那古野’’の標識を見つけ「昔は、この文字で なごやじょう だったな」と呟いた私に、運転手さんが「いえ、それは なごや ではなく なごの と読むのです。他府県の人は間違えますけどね」と仰った。

たしか織田信長は、信秀(信長の父)が今川から奪った那古野城(なごやじょう)で誕生し幼くして那古野城主になったはず、その後 信長は清州城に移り、清州城から桶狭間の合戦に出陣したはず・・・と幼い頃に読んだ山岡荘八の「織田信長」を思い出していたが、もう長らく信長関連の本を読んでいない為、黙って運転手さんのお話に耳を傾けていた。

今ちょいと検索してみると、現在の名古屋城は、那古野(なごや)城のあとに家康が築造したものだ。

家康が、信長所縁の「那古野 なごや」では験が悪いと判断し、城の名では文字を変え、地名では読みを変えたのかもしれないが、土地勘のない人間が那古野を’’なごや’’と読んでしまうのは、あながち間違いとは言えないのではないか、と今頃思ったりしている。

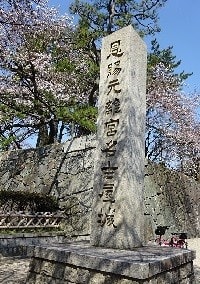

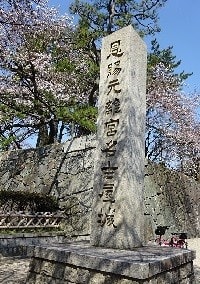

この日は晴天で多くの観光客で賑わっており、とても戦乱の世に思いを馳せるという気分にはならなかったが、「恩賜元離宮名古屋城」の石碑や、正門のから入ってまず目に飛び込んでくる西南隅櫓の説明書きを読むと、この城にも’’菊と葵の物語’’の微妙な力関係が働いたことが伺える。

西南隅櫓(木の立札より)

慶長17年(1612年)ごろ建てられ未申櫓と呼ばれた。外観二重、内部三階建ての珍しい形態である。二階の西、南両には張出しがあり、この下には「石落し」がある。床に開閉式の穴があり、石垣に接近した敵兵を銃撃する仕掛けであった。櫓は明治後期から大正にかけ自然災害により倒壊したが、大正12年(1923年)宮内省により古材を用いて修理された。鬼瓦などに菊紋が見られるのはそのためである。

あの日は時間がないなか大急ぎで見て回ったので、どれが一の門だか二の門だか分からないまま、とにかく美しい桜と白壁だけを撮っていたが、いずれゆっくりと再訪したいと思っている。

お濠と(おそらく)一の門も二の門も越え、そろりと本丸御殿へ、

次回へつづく

「那古野 なごや ではない①」で、「那古野」は「なごや ではない」としたのには理由がある。

実はタクシーで名古屋城へ向かっている時、’’那古野’’の標識を見つけ「昔は、この文字で なごやじょう だったな」と呟いた私に、運転手さんが「いえ、それは なごや ではなく なごの と読むのです。他府県の人は間違えますけどね」と仰った。

たしか織田信長は、信秀(信長の父)が今川から奪った那古野城(なごやじょう)で誕生し幼くして那古野城主になったはず、その後 信長は清州城に移り、清州城から桶狭間の合戦に出陣したはず・・・と幼い頃に読んだ山岡荘八の「織田信長」を思い出していたが、もう長らく信長関連の本を読んでいない為、黙って運転手さんのお話に耳を傾けていた。

今ちょいと検索してみると、現在の名古屋城は、那古野(なごや)城のあとに家康が築造したものだ。

家康が、信長所縁の「那古野 なごや」では験が悪いと判断し、城の名では文字を変え、地名では読みを変えたのかもしれないが、土地勘のない人間が那古野を’’なごや’’と読んでしまうのは、あながち間違いとは言えないのではないか、と今頃思ったりしている。

この日は晴天で多くの観光客で賑わっており、とても戦乱の世に思いを馳せるという気分にはならなかったが、「恩賜元離宮名古屋城」の石碑や、正門のから入ってまず目に飛び込んでくる西南隅櫓の説明書きを読むと、この城にも’’菊と葵の物語’’の微妙な力関係が働いたことが伺える。

西南隅櫓(木の立札より)

慶長17年(1612年)ごろ建てられ未申櫓と呼ばれた。外観二重、内部三階建ての珍しい形態である。二階の西、南両には張出しがあり、この下には「石落し」がある。床に開閉式の穴があり、石垣に接近した敵兵を銃撃する仕掛けであった。櫓は明治後期から大正にかけ自然災害により倒壊したが、大正12年(1923年)宮内省により古材を用いて修理された。鬼瓦などに菊紋が見られるのはそのためである。

あの日は時間がないなか大急ぎで見て回ったので、どれが一の門だか二の門だか分からないまま、とにかく美しい桜と白壁だけを撮っていたが、いずれゆっくりと再訪したいと思っている。

お濠と(おそらく)一の門も二の門も越え、そろりと本丸御殿へ、

次回へつづく