朝から羽曳野の朝野千明先生のところに昨年お借りした単衣の着物と帯をお返しに行きました。

朝から羽曳野の朝野千明先生のところに昨年お借りした単衣の着物と帯をお返しに行きました。

昨年、単衣の時期に生徒さんたちとアジサイ見学に堺市の三宝下水道局に行きました。その時に生徒さんの分の単衣の着物をお借りして、うかつにもそのままになっていたのです。

朝野先生のお教室では来週、奈良に着物を着てお食事に行かれるそうです。

絽の半襟が足りないという事で、2つだけ持って行きました。(6月の単衣に使う半襟は絽ちりめん・楊柳なければ絽の半襟です)

夕方、昨日留袖のお着付をしたOさんが昨日結んだ帯を持ってこられました。着物の着崩れは無かったとのことで一安心しました。正午に着付をした時はお天気だったのですが、式が終って雨が降りだし、記念撮影ほか野外でする事が出来なかったそうです。

持ってこられてた袋帯(一部変色)は

● 最初に松原市の宮田クリーニングさんが次回来られた時に見て貰い、原因や直るかの判断をしてもらいます。

●もし、直らないと言われたら、宝塚の紀乃国屋さん、それでダメだったら京都の後藤商店さんでまず無料の診断をしてもらいます。

あまり高く付きそうなら見えない所でもあるので、派手になるまで使いきっても良いのではと思います。

夜、お手入れのご相談が昨年成人式の着付けをさせて頂いたAさんからありました。

さっそく、松原市の宮田クリーニングさんをご紹介しました。(ここをクリック)

着付の依頼だけでなく、着物関連のご相談などいつでも気軽に連絡してくださいね。

※ピンクのぺラルゴニュームがとても綺麗に咲きだし、お散歩途中の方やご近所の方に挿し木用でお分けしています。

今日は堺市美原区青南台のすぐご近所での「出前きつけ」の仕事です。嶋岡先生と2人で行きました。

今日は堺市美原区青南台のすぐご近所での「出前きつけ」の仕事です。嶋岡先生と2人で行きました。

依頼主はリピーターのOさんですが、以前のご予約時は私が都合で行けなかったので、着付をさせて頂くのは今日が初めてでした。

お着付するのは初めてですが、以前から洗張りや染め替えシミ・カビのご相談を受けて、その処理などを「私の利用している宝塚市の紀乃国屋」(ここをクリック)さんに頼んだりしていました。

お天気も良く、今回も装道の美容ランジェリー・美容衿・替え袖を長襦袢の代わりにしたので、通常より1枚少なく、涼しいはずなのですが、お着付途中でもいっぱい汗をかかれていました。

今日お着付けした留袖もシミ・カビのご相談があったもので、これは取れないのではと思うほどひどかったのですが、カビやシミはきれいに取れ、白地の刺繍部分が黄色に変色したところは白く染めて、見違えるようになったものです。

その留袖が綺麗に出来上がってすぐに、ご親戚の結婚式に行かれる事が決まり、今日の着付けの仕事になりました。

ところがOさんが昨夜、帯を広げてみると、白地に金糸の帯の一部が変色していたのを見つけ、帯が結べるのかと、とても心配だったたそうです。さっそく見せて頂くと、二重太鼓を結ぶと中に入って隠れる部分だったのでラッキーでした。 でも、なぜ変色したのか?本当に不思議です。

でも、なぜ変色したのか?本当に不思議です。

留袖のカビもカビとは思えなかったのですが、今日結んだ帯の変色もカビ?なのか、専門家にお聞きして勉強してみます。

※写真は、やっと咲き出した黄色のランタナです。毎年、紫・白のランタナは早くから花が開くのですが、黄色はだいぶ遅れて咲き出します。でも、まだ垂れ下がるタイプの黄色のランタナは咲き出していません。同じランタナなのに・・・・なぜ???

今週の月曜日にKさんと一緒に着付のお稽古をしたのが刺激になったのでしょうか。今日仕事が休みだった娘が自分から着付の練習をすると言って、きものを着ました。

今週の月曜日にKさんと一緒に着付のお稽古をしたのが刺激になったのでしょうか。今日仕事が休みだった娘が自分から着付の練習をすると言って、きものを着ました。

自分1人で着物を着た娘と主人の3人で近所のうどん屋さんにランチ に行きました。 娘はただ着物を着けだったので、そのままでるのが嫌そうでしたが、主人は娘の着物姿が嬉しそうでした。(もっと着付が上手になって、ヘアセットも自分でできるようになったら素敵なお店に連れて行くと娘に約束しました

に行きました。 娘はただ着物を着けだったので、そのままでるのが嫌そうでしたが、主人は娘の着物姿が嬉しそうでした。(もっと着付が上手になって、ヘアセットも自分でできるようになったら素敵なお店に連れて行くと娘に約束しました )

)

娘が着ている着物は30年ほど前に主人の友人で元呉服屋さんをしているSさんから購入したものです。帯もSさんが呉服屋を閉める時(20年前)に大変安価で購入した博多帯です。洋服では考えられない事ですよね、娘が親のものを着るなんて・・・・親から子へとつながっていく、これが着物の良さですね。

娘に着て貰って、たんすの中で眠っていた着物も本当に喜んでいると思います。

私も娘が自分で着物を着たいと思うようになって本当に嬉しかったです。(愛犬チョコも着物を着た娘に抱かれてうれしそうにしています。)

こんな偶然てあるのでしょうか? 今日ランチに行く途中、この元呉服屋のSさんに偶然出会い、一緒にランチをして、そのまま家に寄っていただき、いろいろなお話を伺いました。

今日ランチに行く途中、この元呉服屋のSさんに偶然出会い、一緒にランチをして、そのまま家に寄っていただき、いろいろなお話を伺いました。

Sさんも娘が一人で着物を着たと言ったらビックされていました。

今日の木青会館での木曜着付教室は、谷先生が3ヶ月無料着付講習会をお2人に指導(着物から名古屋帯の結び方まで)し、嶋岡先生が多治井教室の振替で来られたIIさんやSさんに留袖の他装をボディを使用して説明し、ボディに2人が交互で着付を行っていました。前回は着物まででしたが今日は帯(二重太鼓の結び方)まで説明していました。

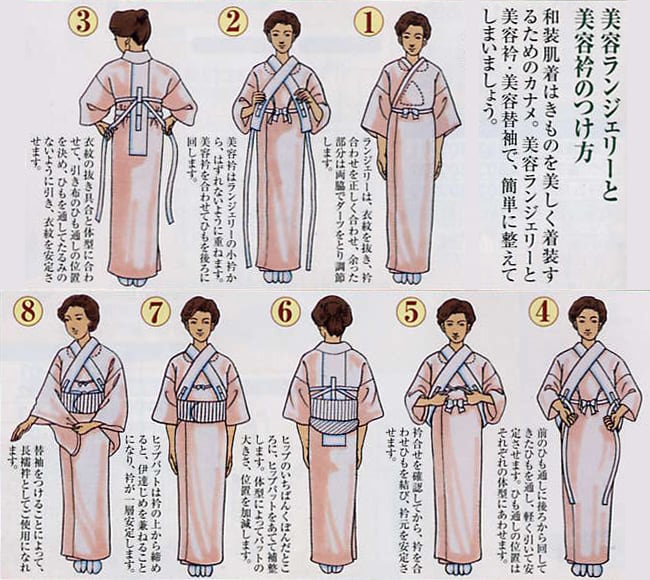

私はKさんのお母様に前回購入された美容ランジェリーと美容衿の付け方の復習をし、コツを覚えて頂きました。

左記説明が付いているのですが、これだけではなかなかしっかり使いこなすのは難しく、ちょっとしたことで衿がしっかり付きます。

左記説明が付いているのですが、これだけではなかなかしっかり使いこなすのは難しく、ちょっとしたことで衿がしっかり付きます。

⑤まで終ったら、もう一度紐通しの後ろの緩みをチェックし、前の紐を結び直します。たったこれだけで衿がしっかりします。

長襦袢と同じで、背中や前の余分なシワは脇でタックをとり、脇のたるみは下に下げます。

ヒップパットをしたら、下にでたえり抜きの紐や左右の衿先を下に引くとよりしっかりします。

お母様のお話では、月曜日に振替で来られたKさんは、美容ランジェリーや美容衿を使い出して、着付が楽しくなったそうです。

衣紋や襟元はこれを使うと崩れる事がないので、とても気にされていたKさんには向いていたのかもしれませんね。

今日は雨が降ったので単衣の着物(東レシルックの無地)にかがり帯です。雨振りには、化繊の着物が重宝します。特に東レのシルックは化繊の着物としては高価ですが、他の化繊と違い風合いも正絹に近くなっています。

今日は雨が降ったので単衣の着物(東レシルックの無地)にかがり帯です。雨振りには、化繊の着物が重宝します。特に東レのシルックは化繊の着物としては高価ですが、他の化繊と違い風合いも正絹に近くなっています。

他の化繊の着物は、着ていて崩れやすい感じがあり、すぐにプカプカを浮いた感じになって体へのフィット感がありませんが、東レのシルックは少し違います。正絹と間違われる事が良くあります。同じ化繊の着物を購入するのであれば、お稽古着だけなく、急に雨が降ってきたりした時(いざという時)に着ていける東レのシルックがお勧めです。

今日の多治井教室、お2人は自宅からお着物を着てこられました。

もちろん、ご自宅をお借りしているKさんも教室が始まる前にお着物を着られています。

皆さんの「今日の着物姿」の何処が悪かったのか?をまずチャックしますが、もう皆さんは「何処が悪かったのか」ご自分でわかるようになっています。

Kさんは、初めて結ぶ名古屋帯に挑戦され、帯が長すぎて悪戦苦闘されたそです。

Sさんは、前柄の関係で関西手に挑戦され、いつもの違う巻き方に悪戦苦闘されたそうです。

Iさんは、大急ぎでお着物を着たら衣紋がつまってきたそうです。

今日は嶋岡先生にモデルになって頂き、まず、3人が腰紐までを行い、裾袷・腰紐の高さ・腰紐の締め加減・裾線の確認・しわの処理を行い、次はおくみ線の確認・おはしょりの処理・えり合せ・コーリンベルトを使って衿を決め・背中のしわ・前のしわの処理、そして伊達締めまでを行い、それぞれの注意点を皆で勉強しました。

嶋岡先生にモデルになって頂き、その場その場で注意していただいたので、皆さんとても良い勉強になったようです。

来週は帯まで行きたいですね。

母にもらった着物と帯です。自分で裄を直して着ています。

小菊柄ですが色目が涼しそうにみえ今の季節に合います。

今年は涼しいので、今でも袷でいますが、半襟は楊流にしています。