なんじゃもんじゃの花が咲いているというので見に行った

沙沙貴神社は、滋賀県は琵琶湖の東、蒲生郡安土町にあります。

安土と言えば、織田信長が築いた安土城。そして室町幕府崩壊、戦国時代、

天下統一に努めた織田信長、豊臣秀吉の時代を安土桃山時代って呼ぶので

知られてます。

沙沙貴? 佐々木じゃないのって疑問も・・・

天下の大姓、全国に300万以上あるという佐々木姓のルーツが

ここにあるとみた。

ちょっと歴史のお勉強です。

この神社の由緒、由来はとても古いです。

神社の場合、そこの祭神を見ると由来が分かります。

ここの祭神は四座五柱の神々。

主祭神は「少彦名神(すくなひこなのかみ)」

少彦名神とは神話に登場する神で、国津神の総領である大国主神と共に

国土経営を行った重要な神です。

その少彦名神さまがササゲの豆の鞘(さや)に乗って海を渡って来た伝説から

「ササキ神社」が始まったと伝えられています。

古墳時代の「大毘古神(おおひこのかみ)」は、

当地居住の沙沙貴山君(ささきやまきみ)一族(=少彦名神の末裔)の祖神。

「仁徳天皇」は、その幼名が大鷦鷯尊(おおささきのすめらみこと)。

その名代※(=雀部(ささきべ)と称していた)が当神社に仁徳天皇を

奉祭したとされています。

※名代(なしろ)とは、古代ヤマト王権において、

天皇の死後、その天皇の業績を語り継ぐ部民の総称です。

これが有史前の沙沙貴神社の由来で、これをもって全国の佐々木氏の総鎮守として

沙沙貴神社があるとみなされているのです。

近江國蒲生郡の一帯を古くは「鷦鷯郷(ササキノゴウ)」・

「篠笥庄(ササケノショウ)」・「沙沙貴郷(ササキノゴウ)」・

「佐佐木庄(ササキノショウ)」などと称し、鷦鷯の歴史や、

沙沙貴山君(狭々城山君)の歴史から始まり、

中世以降の「佐々木源氏発祥之地」となっていきます。

さて祭神「宇多天皇(51代)」「敦実親王(あつみのみこ)=宇多天皇の皇子」は

宇多源氏の始祖であり、その一派が佐々木源氏(近江源氏)なんです。

そして佐々木源氏をルーツとする姓は佐々木家、六角家、京極家、朽木家、

黒田家、馬淵家、堀部家、青地家、曲直瀬家、森川家、三井家、乃木家など

二百二十余姓あるとされ、現代もその末裔の篤い信仰を集めているとのこと。

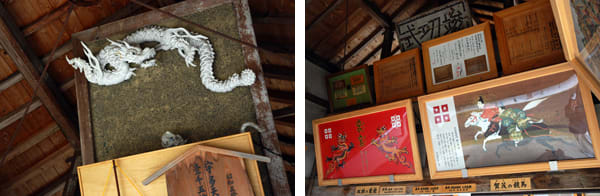

境内の随所に佐佐木氏の「四ツ目結い」の家紋が見られるのも

一族のゆかりの地だという現れでしょうか・・・

年間を通じて祭事も行われるようです。

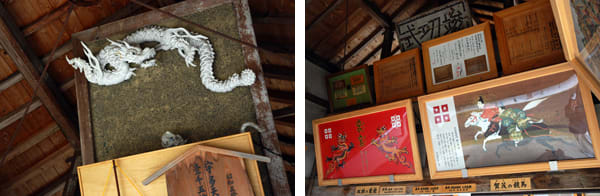

よくあることですが、ここも岩石信仰が目に付きました。

君が代でお馴染の「さざれ石」(天然記念物)

「少彦名神の磐境」少彦名神が降臨した場所。

立石の形状からなのか、匂玉を模した石が手前に安置されています。

願かけも小さな白い石で・・・

陰陽石(男石・女石)「目をつぶりながら、片方の石からもう片方の石まで

たどり着くことができたら、男女の出会いや縁結びに効果がある」のだそうで。

2009.5/17、沙沙貴神社にて。

沙沙貴神社は、滋賀県は琵琶湖の東、蒲生郡安土町にあります。

安土と言えば、織田信長が築いた安土城。そして室町幕府崩壊、戦国時代、

天下統一に努めた織田信長、豊臣秀吉の時代を安土桃山時代って呼ぶので

知られてます。

沙沙貴? 佐々木じゃないのって疑問も・・・

天下の大姓、全国に300万以上あるという佐々木姓のルーツが

ここにあるとみた。

ちょっと歴史のお勉強です。

この神社の由緒、由来はとても古いです。

神社の場合、そこの祭神を見ると由来が分かります。

ここの祭神は四座五柱の神々。

主祭神は「少彦名神(すくなひこなのかみ)」

少彦名神とは神話に登場する神で、国津神の総領である大国主神と共に

国土経営を行った重要な神です。

その少彦名神さまがササゲの豆の鞘(さや)に乗って海を渡って来た伝説から

「ササキ神社」が始まったと伝えられています。

古墳時代の「大毘古神(おおひこのかみ)」は、

当地居住の沙沙貴山君(ささきやまきみ)一族(=少彦名神の末裔)の祖神。

「仁徳天皇」は、その幼名が大鷦鷯尊(おおささきのすめらみこと)。

その名代※(=雀部(ささきべ)と称していた)が当神社に仁徳天皇を

奉祭したとされています。

※名代(なしろ)とは、古代ヤマト王権において、

天皇の死後、その天皇の業績を語り継ぐ部民の総称です。

これが有史前の沙沙貴神社の由来で、これをもって全国の佐々木氏の総鎮守として

沙沙貴神社があるとみなされているのです。

近江國蒲生郡の一帯を古くは「鷦鷯郷(ササキノゴウ)」・

「篠笥庄(ササケノショウ)」・「沙沙貴郷(ササキノゴウ)」・

「佐佐木庄(ササキノショウ)」などと称し、鷦鷯の歴史や、

沙沙貴山君(狭々城山君)の歴史から始まり、

中世以降の「佐々木源氏発祥之地」となっていきます。

さて祭神「宇多天皇(51代)」「敦実親王(あつみのみこ)=宇多天皇の皇子」は

宇多源氏の始祖であり、その一派が佐々木源氏(近江源氏)なんです。

そして佐々木源氏をルーツとする姓は佐々木家、六角家、京極家、朽木家、

黒田家、馬淵家、堀部家、青地家、曲直瀬家、森川家、三井家、乃木家など

二百二十余姓あるとされ、現代もその末裔の篤い信仰を集めているとのこと。

境内の随所に佐佐木氏の「四ツ目結い」の家紋が見られるのも

一族のゆかりの地だという現れでしょうか・・・

年間を通じて祭事も行われるようです。

よくあることですが、ここも岩石信仰が目に付きました。

君が代でお馴染の「さざれ石」(天然記念物)

「少彦名神の磐境」少彦名神が降臨した場所。

立石の形状からなのか、匂玉を模した石が手前に安置されています。

願かけも小さな白い石で・・・

陰陽石(男石・女石)「目をつぶりながら、片方の石からもう片方の石まで

たどり着くことができたら、男女の出会いや縁結びに効果がある」のだそうで。

2009.5/17、沙沙貴神社にて。