今回は、「金襴手 蛇の目釉剥ぎ 竹雀に石榴文 中皿」の紹介です。

これは、最近、ネットショップを眺めていましたら、「あれっ!」と気になりましたので購入に及んだものです。

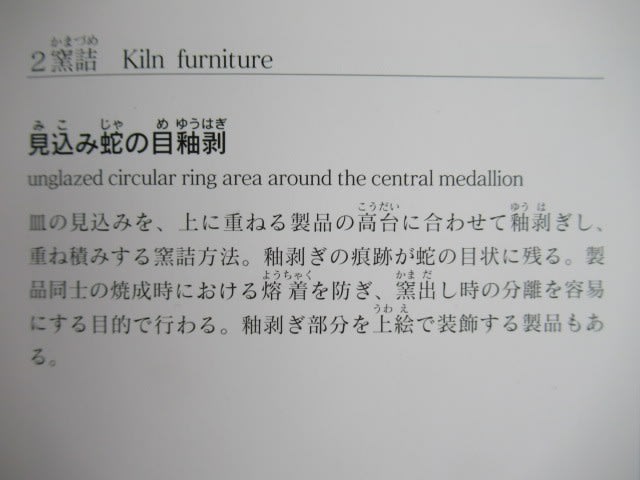

なぜ、この中皿が気になったかといいますと、「金襴手」なのに、見込み面の釉薬が蛇の目状に剥がされいて、そこに色絵が付加されていたからです。

佐賀県立九州陶磁文化館にも相当数の「蛇の目釉剥ぎ」の古伊万里が所蔵されていますが、「金襴手」のものに「蛇の目釉剥ぎ」が施されているものは無いようです。

私も「蛇の目釉剥ぎ」の古伊万里を何点か所蔵していますが、やはり、「金襴手」のものに「蛇の目釉剥ぎ」が施されたものではありません。

もっとも、以上のことは、文言だけでは理解が困難と思われますので、次に、画像を交えて説明したいと思います。

佐賀県立九州陶磁文化館所蔵の、代表的な「蛇の目釉剥ぎ」の古伊万里の皿というものは次のようなものです。

「柴田コレクションⅥ」(佐賀県立九州陶磁文化館発行)P.159から転載

-----------------------------------------------------------

注:上の画像は小さくて見えずらいと思いますので、次に、再度、上の画像を幾つかの部分に区切って拡大した写真を載せておきます。

263の裏面

264の裏面

263 色絵 蝶文 皿 1650~60年代 口径15.0 高さ2.7 底径8.4

264 色絵 貝藻文 皿(5) 1750~1810年代 口径12.3 高さ2.4 底径5.7

----------------------------------------------------------

上からも分かりますように、「柴田コレクションⅥ」のP.159の№263の皿の製作年代は1650~60年代とされ、「柴田コレクションⅥ」のP.159の№264の皿の製作年代は1750~1810年代とされているわけですね。両皿の製作年代には約100年の差があるわけです。

私の所蔵する蛇の目釉剥ぎ」の古伊万里の皿も、既にこのブログでも紹介していますが、製作年代が「柴田コレクションⅥ」のP.159の№263の皿に近いものは、「色絵 蝶文 小皿」、「伊万里 古九谷様式 色絵 花輪文 小皿」、「色絵 松竹梅文 小皿」、「伊万里 色絵 草花梅樹文 小皿」、「太極図の手塩皿」の5件で、製作年代が「柴田コレクションⅥ」のP.159の№264の皿に近いものは、「色絵 向かい蝶文 小深皿(5客組)」、「色絵 竹雀文 小皿(5客組)」、「色絵 栗・魚文 豆皿」、「色絵 波に千鳥文 豆皿」の4件です。やはり、これらの5件の皿の製作年代と4件の皿の製作年代との間には約100年の差があるわけですね。

一方、金襴手は、1700年の声を聞くと盛んに作られるようになり、18世紀には金襴手が一世を風靡するようになりました。

そうした状況を踏まえますと、1700年頃から1750年頃までの間に、つまり、18世紀前半の間に、金襴手の皿の見込み面に蛇の目釉剥ぎを施した皿が登場してきていてもおかしくはないのですが、多くの古伊万里を所蔵する佐賀県立九州陶磁文化館にも所蔵されいる様子がありませんし、私もこれまでに見たこともなかったわけです。

そんなところに、ネットショップでこの中皿を目にしたものですから、「やっぱりあったんだ!」と思い、飛びついたわけです(~_~;)

しかし、なぜ、この手のものが少ないのでしょうか? 多分、この手は、国内富裕層向けの食器として作られたのでしょうから、食器として使用されているうちに破損・消耗して捨てられてしまい、伝世しているものが殆ど無いからなのかもしれません、、、。そのような意味では、資料的には貴重な存在なのかもしれません(^_^)

そのような事情で手に入れた中皿なわけで、それを、次に紹介いたします。

金襴手 蛇の目釉剥ぎ 竹雀に石榴文 中皿

表面

金彩はほとんど剥落していますが、金襴手であることは間違いないようです。その金襴手の見込み面を蛇の目状に釉剥ぎし、その釉剥ぎ部分に竹雀文の上絵を施して装飾しています。

見込み中心部には石榴文を施し、周辺には椿と橘をあしらうなど、この中皿には、人気のある文様が天こ盛りです。これじゃ、人々からよほど好かれて使われたことでしょうね(^_^) さんざんに使われ、結局は残存しなかったのかもしれません。

見込み部分の拡大

全体甘手で、見込み中心の石榴文の斜め上のヒビのように見えるものは窯疵です。

表面の上半分

周辺には橘文が描かれています。

表面の下半分

周辺には椿文が描かれています。

側面

側面の写真からも分かりますように、この中皿は、造形的には鋭さに欠け、シャープさがありません。また、かなりの歪みもみられます。やや厚作りで、手取りもずしりと重く江戸中期の波佐見焼の「クラワンカ手」を思わせます。

そのような造形的な面からみれば、この中皿は、18世紀前半に作られたものとは思いますが、盛期の金襴手の作られた18世紀の初め頃までには遡らないのではないかと思われます。

しかし、使用されている呉須は良質で、鮮やかなブルーに発色しており、赤も古い赤が使用されています。この点からは、18世紀後半以降に作られたようには思えません。

以上を総合的に勘案しますと、この中皿は、希望的観測も込め、18世紀前半に作られたのではないかと思っております(^-^*)

裏面

やや斜め上方から見た裏面

生 産 地 : 肥前・有田

製作年代: 江戸時代中期の前半(18世紀前半)

サ イ ズ : 口径20.1~20.3cm(歪みがあるため) 高さ3.9~4.2cm(歪みがあるため) 底径11.3cm

私はこの手の皿をもっていないので詳しいことはわかりませんが、ほとんどが色絵皿で、染付け併用は珍しいのではないでしょうか。

釉剝部の絵付けがこれだけしっかりしている物も珍しいですね。

しかも、通常の釉剝皿より大きく、裏面にも色絵。

通常の釉剝皿とは異なる系統の品かも知れませんね。

普通、蛇の目釉剥ぎのものは、上絵付けだけで、染付は伴わないですものね。

大きさも、小皿、豆皿が多く、中皿というのも珍しいですよね。

使用擦れもほとんど見られませんので、たまたま、運良く(?)、ほとんど使われないために伝世したのかもしれません。

確かに、通常の蛇の目釉剥ぎ皿とは別系統のものなのかもしれませんね。

それにしても、伊万里では、このような物も作っていたということを発見した思いです(^_^)

記述があったのを思い出しました。

江戸中期の蛇の目釉剥ぎ皿というと、せいぜい五寸サイズまでの小皿というイメージですので

七寸サイズの品というのは本当に珍品なのは間違いないと思います。

また、釉剥ぎされた部分の絵付けは、色絵くらわんか(この表現が正しいとは言えませんが)

と共通性があるように感じます。

裏面のデザインは元禄~享保あたりによく見られるタイプを簡略化していますので

元禄期の色絵皿をコストダウンして作ろうとしたなんてことは

考えられないでしょうか。

釉剥ぎ~これ重ね焼きの大量生産品だし、金襴手は、これでもかと言うくらい装飾をほどこし、色絵窯でわざわざ焼いた物です。つまり簡素化と、複雑化の考えが入り乱れているんです。波佐見にあるのは知ってはいましたが、ここまでの多色の物があるとは驚きです。少ないのは多分元々少量だったからでしょうね。

そんなことで、私の理解では、「初期赤絵と色絵くらわんか」は随分と異なると思っていましたが、「初期赤絵と色絵くらわんかは紛れやすい」のですね。

ただ、この中皿に関しては、どうも、「くらわんか手」には見えないようですね。

やはり、酒田の人さんが言われますように、海外輸出が衰退してきて、有田の金襴手を作っていた陶工が、その打開策として、国内に販路を求め、「元禄期の色絵皿をコストダウンして作ろうとした」ものなのではないかと思ったわけです。

そう考えますと、意外と、疵物かもしれませんが、まだ、世の中には残存しているのではないかと思ったわけです。

これから、市場に、ぽつり、ポツリと登場してくるかもしれませんね、、、(^-^*)

この記事を書くに当たって、当初、これは大変だな~、と思ったのですが、取り掛かってみて、途中から、きゅうきょ、写真を取り入れることを考えついたわけです。

百聞は一見にしかず、というやつですね(^_^)

便利な世の中になりました(^-^*)

波佐見にも、少量ながら、「色絵くらわんか」というものがありますよね。

しかしながら、「蛇の目釉剥ぎ=大量生産」ですし、「金襴手=華やかな装飾性」ですから、金襴手に蛇の目釉剥ぎをすることは矛盾ですよね。

この皿の場合は、それを上手く矛盾無く融合させて成功させた例なのかもしれませんね。

でも、結局は、むしろ、コストが掛かってしまって、この製法は普及しなかったのでしょうか、、、?

そのため、始めたものの、直ぐに止められてしまったので、元々数が少なかったわけで、残存数も少ないのかもしれませんね(^-^*)