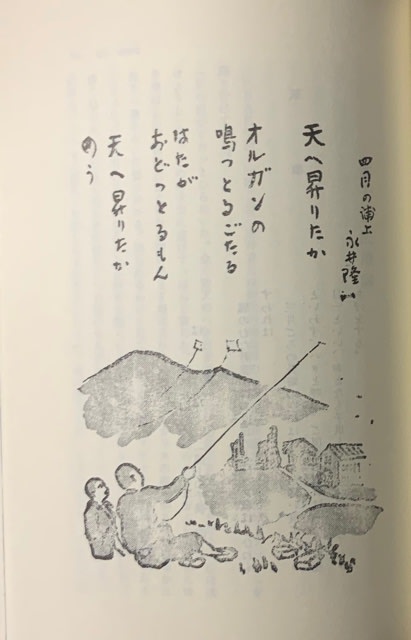

昨年10月23日のNHKの朝の連続ドラマ「エール」に「どん底に大地あり」という永井博士の書が出ていましたが、どん底に落ち無一物となった当時の人々の希望を「天」を目指して「凧揚げ」する子供たちに託した絵があります。これは永井博士ご自身が描かれたもので、それに子供の気持ちを表現した歌が書かれています。

(片岡弥吉著『永井隆の生涯』(中央出版社)の図版からの引用)

片岡によれば、浦上では「たこ」と言わずに「はた」と呼び、四月の復活祭は「はたの祝日」と言って、この日はおとなも子供も一緒になって「はたあげ」をするとのことです。

「エール」というドラマは実在の人物をモデルとした歴史小説ですが、ときに永井隆の伝記の中で忘れられている部分を思い出させてくれます。

古関裕而は出征した兵士を慰問するために当時の多くの音楽家や作家達と共に大陸にわたりましたが、永井隆もまた従軍医師として大陸に渡りました。『エール』の私設応援団のFB で、ドラマのなかで永井隆をモデルとした医師が、被爆直後の浦上で負傷者の救援活動に挺身している映像を見て、中村哲医師のことを思い出したとかかれていました。みずから頭に大けがをし、包帯に血をにじませながら被爆負傷者の介護をしている姿は史実通りですし、私もまた中村哲医師のすがたを重ね合わせて視聴していました。

永井隆は、中国大陸で、民族対立の困難な状況の中で、命の危険も顧みずに、赤十字精神に基づき、敵兵や避難民の救護をしたので、敵国であった中華民国の市長から感謝状がわりの漢詩を贈られています。また戦後、韓国のキリスト者の李文熙は、『愛の歌・平和の歌ー永井隆の生涯』という本を出版して、それは日本語に訳されています。

この本は、韓国の物理学者でカトリック信徒の崔王植(チェ・オクシク)とイエズス会の薄田昇神父によって、韓国語から日本語に翻訳された。(共訳者の薄田昇は、『私の聖書ー釜ヶ崎の人に教えられて』の著者で、釜ヶ崎の貧民街で活動した神父でした。)

永井隆は従軍医師として満州と華北に二度にわたって中国に渡り、「河北、河南、山東、蘇江、浙江、安徽、広東、広西、ノモンハン」と中国大陸を縦断して、敵味方の区別をしない医療活動に従事した後に、昭和15年2月に下関に帰還した。その経験をもとにして書かれた回想記が、「死線」というタイトルをつけて、永井の遺著『亡びぬものを』の第二部に収録されている。

「死線」という言葉を、永井隆は、「生死の境を超えたところで生きる」という文脈で使っており、「決死の覚悟で戦う」という意味では決して使っていない。その点では、おなじキリスト者の賀川豊彦の自伝的小説『死線を越えて』の場合と同じである。永井の場合には、これは、上官の命令によって戦死を強要された(敵味方双方の)兵士たちの生への願いを基調とする言葉でもあった。

われ生きてありと思へやトーチカの陰に座りて朱欒むきつつ

今日もまた生き残りたり玉の緒のいのち尊く思ほゆるかも

これは戦地で従軍医師として介護しているときに詠まれた歌であったが、

生命をかぎりなく愛しむ心とともに、若者たちに生命の犠牲を強要し、情報を管理し隠蔽する為政者への批判がともに『亡びぬものを』には記録されている。 (文中、隆吉と呼ばれている人物が永井博士自身である)

衛生部隊は、お国のために戦場に来ているのではなかった。傷つけるもの、病めるものの為に来ているのだった。それは万国共通の赤十字精神だった。隆吉たちの包帯所には、両軍の負傷兵が今は戦列を離れて、敵と味方ということもなくまくらをならべて寝ていた。ことばは通じなくとも痛いことは同じだったから、情は通じて一本のたばこを分けて飲み、ひとつのみかんを半分ずつ食べ、おならが出ると声を合わせて笑った。隆吉はそれを看護しながら思うのだった。この第一線に相戦う青年たちは、このように何の憎しみも感じることがないのに、なぜ参謀本部や政府は机の上で戦争を考え出したのだろうか?そして、戦争を考え出した高官たちは安全な首都にとどまっていて、何も知らぬ青年たちに殺し合いをさせているのは、どういう了見だろう?

戦地で純軍医師として活動したにのちに永井は昭和十五年二月に下関に帰還した。そして帰国後に彼が経験した当時の日本人の戦争観を次のように記録している。

出雲の古里の家に父はなく、大きなさみしさが隆吉を迎えた。近所の人々は集まって、凱旋祝いをするからと言った。隆吉はかたくそれを断った。人々はびっくりして、なぜ祝いしてはいけないのか、となじった。隆吉は、

「今は祝いなんかしておられる時じゃありません。広西省の山のなかで、私の部下はきょうも血と泥にまみれている。わたしひとりが帰還して、どうして祝い酒なんか飲んでおられましょう。それに日本は勝ってはいないのです。また勝つという確信もないのです」

「それでも、我が軍は破竹の勢いで、あれだけ広い地域を占領したではありませんか?」

「無理強引にかなたこなたと押し歩いたのが勝利ですか? どれだけたくさんの墓標があとに残されたか、ご存じですか? あの調子で行けば、この村の青年は一人残らず引き出されますよ。人の口車に乗って景気よくドンチャン騒ぎをしているうちに財布はからになり、あっと青くなるようなことが起こらなければいいですが・・・」

「しかし、我が軍の情報部の発表によれば-」

「ああ、その発表がねえ・・・。正確な記録ではなくて、空想小説のように私には思われるのですが・・・」

隆吉は、国民に真相が知らされていないのを初めて知った。(中略)大陸の戦場で多くの庶民が塗炭の苦しみをなめ、両軍の無邪気な青年達が頭を割られ、腹を裂かれ、足をちぎられ、血と泥の中にのたうちまわっている、あの悲惨な姿を知らないから、内地では、どこへ行っても戦争景気で飲めやうたえの馬鹿騒ぎをしているのだ。軍需工場の連中は、戦争はもうかるものだと思いこみ、肩で風を切って街をねりあるき、利権屋どもは大きな折りカバンをふくらませて、大陸への連絡船に乗っている。戦地で毎日のように聞かされた、天皇陛下のためというのは、真実であったろうか?

永井が帰還した昭和15年2月は、南京に汪兆銘による「遷都式」が行われる前の月である。日本の「勝利」が喧伝され、上海には利権を求める日本人が大勢中国に渡っていった時期に当たる。永井は従軍医師として日中戦争の現場を体験していたが、上官から広東で乗船するときに「軍医は戦争の犠牲について真相を知っているが、これは国民に知らさないように注意しなければならない」と警告された。下関でも憲兵から再度おなじ趣旨の警告を受け、広島で招集解除されたときも同じ命令を繰り返させられたという。