この日は日没後に土星と水星が接近している光景を見ることができました。

キヤノンEOS60Da+EF70-300mm F4-5.6ISⅡUSM(@300mm) ISO1600 F8 0.6秒露出 三脚使用

左が土星、右が水星です。高度約2.5度で横並び状態のところを撮影。

水星は肉眼で見えましたが、土星は双眼鏡を使わないと確認できず。

撮影から3分ちょっとで両星とも山の稜線に沈んでいきました。

この日は日没後に土星と水星が接近している光景を見ることができました。

キヤノンEOS60Da+EF70-300mm F4-5.6ISⅡUSM(@300mm) ISO1600 F8 0.6秒露出 三脚使用

左が土星、右が水星です。高度約2.5度で横並び状態のところを撮影。

水星は肉眼で見えましたが、土星は双眼鏡を使わないと確認できず。

撮影から3分ちょっとで両星とも山の稜線に沈んでいきました。

夜明け前の時間帯に火星と月が接近しているシーンを撮影。

キヤノンEOS Ra+EF70-300mm F4-5.6ISⅡUSM(@300mm)+Cokin角型ハーフGND16フィルター

ISO800 F8 露出1/100秒×20 手持ち撮影 ステライメージ8&Photoshop2025にて処理

トリミングあり

火星と月の光度差があるのでGNDフィルターを使って撮りましたが、火星は意外と

明るい感じだったんでフィルターは要らなかったかもしれません。

この日、九州北部~中国地方西部と北海道で月が火星を隠す「火星食」が見られた

はずですが、月没直前の現象のため観測困難だったと思われます。

昨夜、三大流星群の1つである「しぶんぎ座流星群」が見頃を迎えました。

今年の予想極大は日本時間4日0時頃で、輻射点は地平から昇ってきてはいるものの

かなり低いため、出現数に大きな期待はできない感じでした。一方、月は1/3の20時

には沈んでしまうので、月明の影響は皆無の好条件でした。

肝心の天気は、当地では3日の夕方から雲が多く、宵にはほとんどベタ曇りとなって

しまいましたが、深夜になって雲が切れ始め、日付が変わる時間帯に大きな晴れ間

が広がりました。そこで、ベランダからCMOSカメラにて動画撮影を敢行。4日0時台

に数個の流星を捉えました。そのうちで明るめの2つについて動画フレームを比較明

合成し、得られたスチル画像2つがコレです。

どちらもマイナス等級には達してなかったと思われますが、写真では割としっかり

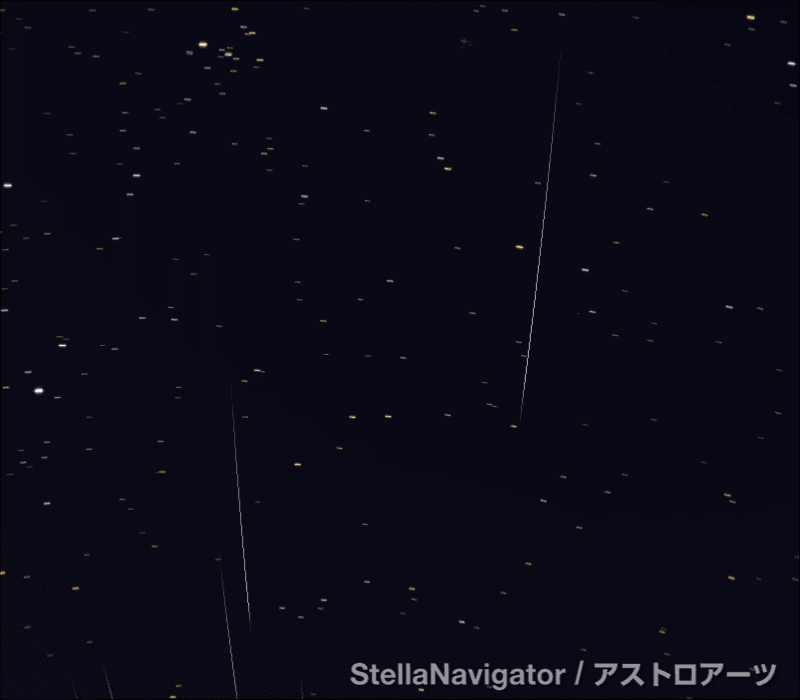

したイメージになりました。これらがしぶんぎ群流星なのかどうか判断するため、

星空シミュレーションソフトにて狙った方向ではどんな向きで流れてくるのか確認

してみると・・・

実写イメージとシミュレーション画像の比較から同群の流星と判定できそうです。

残念ながら1時台になると再びベタ曇りとなって、2時半まで粘りましたが、回復は

望めそうにないので機材を撤収しました。ちなみに電波観測結果のグラフを見ると

4日未明から明け方にかけて150~100個/時レベルの活動があったようです。昨年の

1/5未明の活動と同等レベルって感じでしょうか。

先月のふたご座流星群を迎撃した静岡県東部地域では比較的よく晴れていたらしい

ので、遠征すればよかったなぁーって、ちょっと後悔してます。

12月に極大を迎える主な流星群としては、ふたご座流星群の他に

こぐま座流星群というのもあります。流星数はあまり多くはなく、

眼視観測では1時間に数個程度の出現レベルとされてますが、毎年

確実に活動が観測されている年間主要流星群の1つになってます。

今年は極大となる日時が12/22の19時頃との事前予想があったので

ベランダにいつもの撮影機材を設置して19時前から迎撃しました。

しかし、ほとんど捉えられず、翌23日の1時半まで粘ったものの、

6時間半ちょっとで釣果は21個だけ。しかも流れてくる方向/経路

からしてこぐま座群以外のものばかりでした。1つだけ同群のもの

と思われるのがコレです。

22日22時台に出現したもので、あまり明るくなくショボイ流星って

感じです。念のため、星空シミュレーションソフトで出現時間帯に

おいて写野内にこぐま座群の流星がどういう向きで飛んでくるのか

確認してみたのがこちら。

実際に捉えた流星の経路はシミュレーションより短いんですけど、

流れてくる角度は大体一致しているようなので、同群の流星と判定

できそうな気がします。

ちなみに電波観測によると今年の活動ピークは22日5時台だったと

読み取れます。どうやら予想より半日以上ズレてしまったみたいで

ほとんど捕捉できなかったのも頷けます。ちょっと気まぐれな面も

ある流星群だったりするので、見事に一杯食わされた感じです。

なお、この夜に捉えた21個の中で割と明るかったのはこの2つ。

どちらも経路と逆に辿るとおうし座に行き着く感じなんですけど、

少数ながら11月を中心に明るめの流星が観測されることで有名な

おうし座流星群がまだ活動していたんでしょうかねぇ・・・

さて、今年はこれで個人的な流星観測は終了ってことになります。

次のターゲットは来年の1/4に極大を迎えるしぶんぎ座流星群で、

月明かりの影響が無い好条件であるのに加え、0時頃に活動ピーク

を迎えるとの予想があるので、ちょっと期待してます。その予想が

ちゃんと当たりますように・・・

今年のふたご座流星群の観測成果の続編です(これが最後)。

年間最大規模の活動を見せるふたご座流星群でも、極大夜の次の晩

となると、さすがに出現数は低下するはずですが、明るめの流星は

極大を少し過ぎてからの方が多くなるような噂があったりするので

火球クラスの流星を捉えられないかなーって思い、天気も良かった

ことから富士山の近くまで出掛けて迎撃することにしました。

選んだ観測地は御殿場市某所で、個人的に初めて行く場所でした。

着いてみると樹木が少し邪魔なものの、富士山は意外と良く見える

好展望地で、クルマのすぐ横にいつもの機材をセットアップして、

富士山も写野内に収めるような構図にて19時半頃から流星自動検出

&動画キャプチャーを開始。この日の未明と比べるとやはり流星の

出現頻度は少ない印象で、捕捉数は期待できないけど大物が写って

欲しいなぁーと願っていたところ、20時台前半にこんなのが出現!

富士山に向かって大火球が何度か爆発しながら流れていきました。

出現時刻は20時22分30秒くらい。光度は金星よりも明るくて吃驚!

直後に取得動画をチェックしたら、写野のほぼ真ん中に捕捉された

ことを確認。例によって動画の全フレームを比較明合成すると・・・

爆発を繰り返しながら、色が変化していった様子が分かります。

で、大火球が流れてから数秒後にも少し明るめの流星が一つ流れて

その動画も記録され、全フレームの比較合成処理をしてみたら・・・

大火球の流れたエリアに流星痕が写ってました。これもラッキーな

ことだったかもしれません。

その後、日付が変わって0時半頃まで撮影を続けましたが、2匹目の

ドジョウはGetできず仕舞い。それでも約5時間で72個の流星を捕捉

しました。その中で明るい流星が写った動画を50本ほど纏めたのが

こちら(もちろん大火球も入ってます)。

いやー、遠出した甲斐がありました。撮影候補地としては富士山の

西麓も考えてたんですが、そっちだと富士山とは反対方向に火球が

見えたはずで、多分写せなかったでしょうから、天気も含めて諸々

幸運に恵まれた一夜だったように思います。

なお、捉えた大火球は専門家によるとふたご座流星群に帰属される

ものではなく、活動期間の長い(10月中旬~)「おうし座流星群」の

ものらしいです。って、そういうオチかい・・・ でもまぁイイか!

今年のふたご座流星群の観測成果の続きです。

事前予想によると、13日の深夜から翌14日の明け方が最も多くの

流星が見られるとのことでしたが、13日宵は天気があまりすぐれず

流星観測が難しい感じでした。それでも諦めずに天候回復を待って

いると、日付が変わって1時台後半には晴れ間が覗き始めました。

これは期待できそうと思い、ベランダに撮影機材をセットアップ。

まだ薄雲が残る中、ダメ元でCMOSカメラにて撮影を開始しました。

結果は、2時ちょうどから5時半までの3時間半で捉えた全流星数が

178個にのぼり、前夜より観測時間は半分程度と短いにも拘わらず

ほぼ同数の流星捕捉に成功しました。その中で比較的明るい流星の

写った動画を70本ほどピックアップして繋げたのがコレです。

動画のサムネイルにも使った全フレーム比較明合成画像がこちら。

雲が頻繁に流れてくる時間帯もあったので、バックがモヤモヤした

状態になってますけど、天候回復が遅れたのに、よくこんなに捕捉

できたもんだなぁーって思います。やっぱり極大夜は凄いっ!

ちなみにネット上で確認できる電波観測の結果をチェックしたら、

14日の0時頃にピークが来ていたようです。しかも300個/時に近い

出現数と読み取れるので、例年以上のハイレベルな活動を示したと

言えそうです。もっと早くから晴れてくれたら、一晩で500個程度

の大量捕捉ができたかもしれません。

今年もふたご座流星群の観測好期がやってきました。

予想極大は日本時間12/14の朝10時頃とされ、同日未明~明け方に

最も多くの流星を観測できるとみられてました。ただし、満月前の

月明かりが邪魔なことと、関東では天気があまり良くないとの予報

が出ていて、ちょっと残念な状況になりそうだったんです。そこで

僅かながら好条件の極大前夜に自宅ベランダから狙ってみました。

いつもと同じく、三脚に搭載したCMOSカメラ+Cマウントレンズを

使い、USBケーブルで接続したPCにインストール済のASIMeteorCap

の流星自動検出&動画記録機能に任せきりで迎撃。

肝心の天気は、たまに雲が流れてくるものの比較的透明度の高い空

が広がってくれて、20~22時台に19個の流星を捕捉できました。

その中で一番明るかった流星のアニメーションGIFがコレです。

さらに動画の全フレームを比較明合成したのがこちら。

肉眼での直視観察はしてなかったため、明るさが定かではないです

けど、写りからすると0等以上の光度はあったのではないかと思い

ます。月のゴーストが目立ってこないように地上風景を入れて割と

低空を狙った構図にしたものの、右下寄りに地上の明るい光源由来

のゴーストが複数出てしまったのが残念。富士山も写ってますが、

雲に挟まれていたようで分かり難いです。

その後、月のゴーストも目障りになってきたので、構図を東天側の

上方へとずらして23時過ぎから撮影を再開。日付が変わって未明の

3時半まで撮り続け、161個もの流星動画が取得された中で一番写り

の良かったものについてのアニメーションGIFとその比較明合成の

画像がコレです。

オリオン座の南にあるうさぎ座とはと座の間付近に出現したもので

これも0等以上の光度だったのではないかと思われます。

ということで、極大前夜にもかかわらず捉えられた流星数は驚きの

180個でした。記録されたのは1秒程度の細切れ動画とは言え、この

総数だとファイルサイズにして何と25GB以上にも達してました。

ちなみに、この夜の国内における電波観測では最大150個/時ほどの

流星群活動が捉えられた模様です。

12月8日の宵に土星食(月が土星を隠す現象)が見られました。

まずは食が起こる前、接近中の土星と月を撮ったのがこちら。

タカハシμ-180+ZWO ASI585MC,UV/IRカットフィルター,

F12,Gain213,33ms/frame,1920×2160pix.(ビニング2),

SharpCapにて取得した動画の150/300frameをスタック,

タカハシEM-200Temma2M赤道儀,Registax6でwavelet処理,

トリミングあり

土星の環がハッキリ写るような露光条件にしたら、残念ながら月面

はほとんど白飛び状態になってしまいました。輝度差が大きいので

致し方ないかな・・・

食が始まって、土星が月の暗縁にちょっと隠れたところを捉えた

のがこちら。

Gain300,1024×768pix.クロップ(ビニング無し),

SharpCapにて取得した動画の16frameをスタック

その他は上の画像と同じ条件

大気の状態が非常に悪かったので、土星像がキリっとした感じに

ならなかったのが残念。ノイズも多いし・・・

で、完全に隠れてから約40分後に明縁から土星本体が見えてきた

ところを捉えたのがこちら。

上の画像と同じ条件

月は完全に露出オーバーで真っ白になってしまいました。

HDR動画が撮れるミラーレス一眼を使った方が良かったかな?

でも、拡大率を稼ぐのが難しいという問題があるんですよねー

一応、好天に恵まれて撮影できたんで、まあイイか。

先週後半、自宅ベランダにて久しぶりに流星撮影を実施しました。

これまでと同様、三脚に搭載したCMOSカメラ+Cマウントレンズと

PCをUSBケーブル接続し、カメラメーカーであるZWO社純正アプリ

のASIMeteorCapの流星自動検出&動画記録機能を使って撮影。

目ぼしい流星群は活動してない時期ですが、27日の晩に4時間半

で29個、30日の晩に5時間で31個の流星が捉えられました。

その中で特に明るかった3つについての動画(無限ループ再生GIF

アニメ化動画)がこちら。

ASI585MC+8mmCマウントレンズ,Gain515,33msec/frame

いずれも割とゆっくり飛んだ感じで、流れてきた方向からすると

おうし座流星群に帰属される流星かもしれません。

各動画について全フレームの比較明合成で得られたスチル画像は

次のとおりです。

今月半ばにはふたご座流星群が極大を迎えますが、今年は月明かり

の影響が避けられないのが残念です。それでもCMOSカメラなら

極大夜に100個以上は捉えられるとみており、天気が良ければ遠征

してみようかと考えてます。

中秋の名月と土星が接近しているシーンを深夜に撮影しました。

キヤノンEOS Ra+EF70-300mm F4-5.6ISⅡUSM(@300mm) ISO200 F8 露出1/500~1/8秒

三脚使用 Photoshop2024にてレタッチ(コントラスト調整など) トリミングあり

20~21時台は雲が広がったため、撮影を半ば諦めてましたが、22時台後半になって

両天体が雲間に入ったところを何とか撮影できました。

ほぼ満月だったので、その光度はマイナス12.7等である一方、土星の方は0.6等で

明るさの違いは実に約21000倍もあります。土星がしっかり写るような露光量だと

月が完全に露出オーバーになって模様が分からなくなるほど白飛びしてしまうので、

グラデーションND16フィルターを使った上に±3段のHDR撮影を行うなどの工夫を

してみましたが、撮って出し画像では双眼鏡を用いて見た感じのイメージには

遠く及ばず、結局のところ画像処理の力を借りて仕上げることになったのでした。

肉眼でも月と土星はバランスよく見えたんで、毎度のことながら人の眼(脳?)って

優秀だなぁーって感心させられます。