シリーズで紹介している五島プラネタリウムのリーフレットの第22弾は2000年5月配布のものです。

当月のメインの話題は「活動最盛期に向かう太陽」で、表紙の画像はNASA・ESAの

太陽観測機SOHOが捉えた巨大プロミネンスの画像が採用されてました。ループ状

のイメージが見事です。まっすぐ伸ばすと太陽直径の半分近くになりそうな印象で

地球が数十個並べられそうです。

2ページ目に太陽についての基本的な記述があり、活動には11年の周期があって、

この2000年はちょうど極大を迎える時期にあたっており、我々の生活への悪影響

として電波通信や送電網への障害が危惧される一方、低緯度オーロラが見えること

があるとの説明があります。2024~25年も太陽活動極大期にあたっていて、昨年

も北海道などでオーロラが観測されたりしてました。

その太陽を宇宙空間から観測するSOHOは1995年末に打ち上げられ、これまで数々

の観測成果を上げてきてます。太陽をかすめる彗星の観測にも役立っていたりして

思わぬ場面での活躍もあります。今年で30年が経ちますが、まだ現役で頑張って

いるのは素晴らしいことだなーって思います。

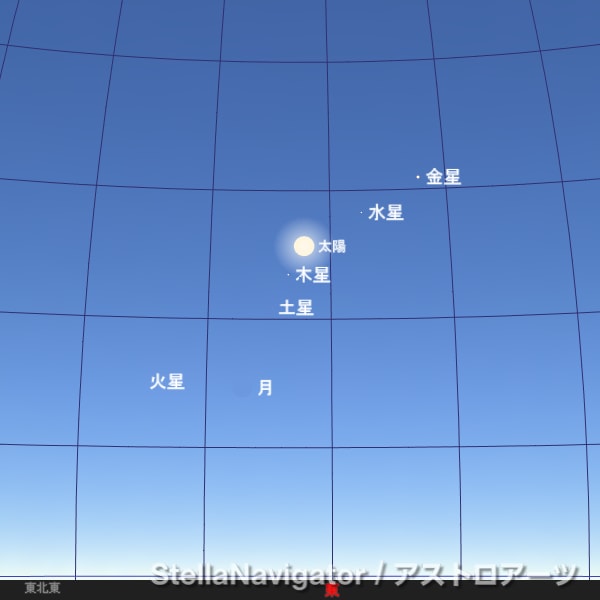

3ページ目の「5月の観望メモ」には、この月の中旬に太陽周辺に5惑星が集合する

という珍しい現象があるとの説明があります。調べてみたらこんな状況でした。

(AstroArts社ステラナビゲータによるシミュレーション)

これは中旬ではなく、こどもの日の朝7時における東天の状況です。月も加わって

1週間分の太陽系内天体が大集合してたんです。但し、太陽と同じ方向に集まって

いるので眼視では全く楽しめない現象であって、観測対象として話題になった記憶

はありません。

4ページ目には悲しいことに翌年3月に閉館するとのお知らせが掲載されてました。

しばらくして東急文化会館自体の消滅を知ることになります。