8日ぶりに撮れました↓

昨年同時期よりは雪が少なくなっていますが、一昨年と比べると同等って感じです。

梅雨入り間近ということで天候が優れず、撮れる日がさらに少なくなりそうです。

8日ぶりに撮れました↓

昨年同時期よりは雪が少なくなっていますが、一昨年と比べると同等って感じです。

梅雨入り間近ということで天候が優れず、撮れる日がさらに少なくなりそうです。

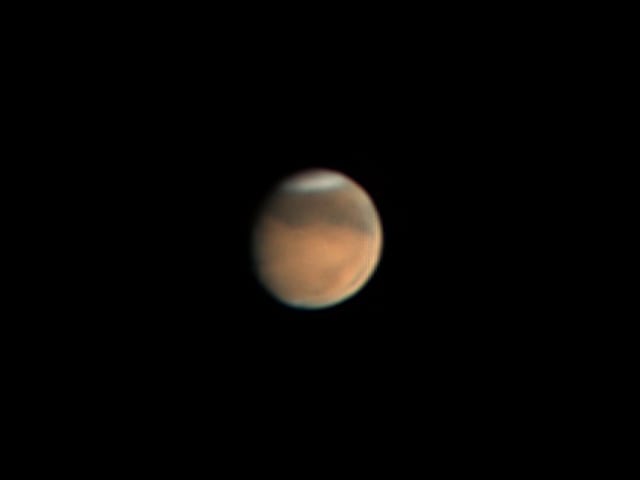

日曜日の明け方、土星に次いで撮影した火星がこちら↓

【火星 2018/05/27明け方】

口径18cm望遠鏡+2.5倍バローレンズ+ADC+冷却CMOSカメラ(ZWO ASI1600MC-cool),

合成F値=30,約3分間のキャプチャー動画から約7300コマの良像スタック

シーイングは明け方まで改善しなかったものの、火星は土星と比べるとかなり明るくて、

動画の1コマ分のシャッタースピードを大幅に速くできたため、像の揺らぎの少ないコマが

たくさん撮れたらしく、そこそこ見られる画像になりました。模様がちょっと寂しい位相の

面だったのが残念です。

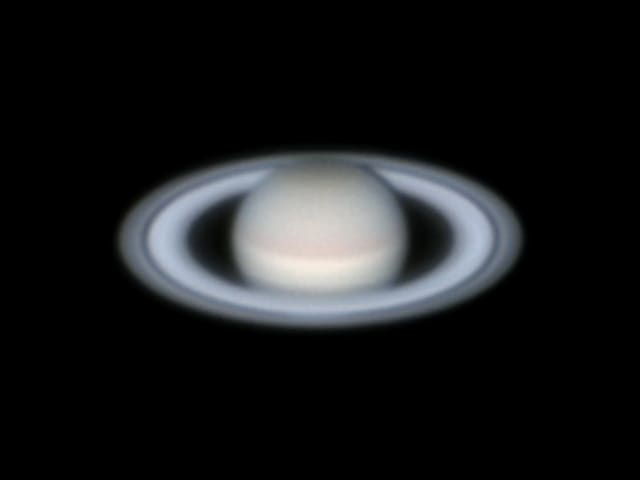

日曜日に撮影した土星がこちら↓

【土星 2018/05/27未明】

口径18cm望遠鏡+2.5倍バローレンズ+ADC+冷却CMOSカメラ(ZWO ASI1600MC-cool),

合成F値=30,約3分間のキャプチャー動画から約3200コマの良像スタック×8コンポジット

シーイングが悪い印象でしたが、十数セットの撮影動画から8画像を選んでコンポジットし、

S/Nを稼ぐことができました。とりあえずシーズンベスト更新かな。でも、なんかイマイチ。

で、windy.comによる撮影時刻の風の状況は次のとおり。

-----------------------------------------------------------------------------------

13.5km:W 32.5m/s 5500m:SW30.8m/s 900m:W 9.5m/s

11.7km:W 42.2m/s 4200m:SW25.3m/s 750m:W 10.0m/s

10km:SW35.1m/s 3000m:SW20.9m/s 600m:NW 8.3m/s

9000m:SW33.3m/s 2000m:W 10.3m/s 100m:N 8.9m/s

7000m:SW30.9m/s 1500m:W 8.4m/s 地表:N 8.4m/s

-----------------------------------------------------------------------------------

どの高度も風速値が高めで、あの像の揺らぎはやっぱりそういうことだったのねって感じです。

地表の値を見るとちょっと眉唾ですけどね。

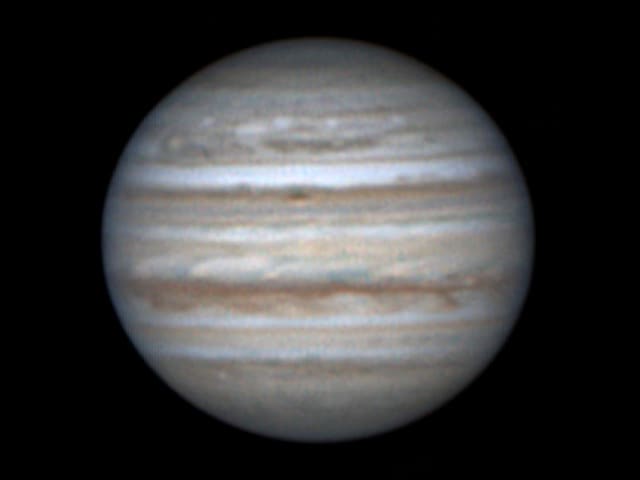

先週木曜日に撮影した木星がこちら↓

【木星 2018/05/24夜】

口径18cm望遠鏡+2.5倍バローレンズ+ADC+冷却CMOSカメラ(ZWO ASI1600MC-cool),

合成F値=30,約2分間のキャプチャー動画から約4800コマの良像スタック

撮影した動画があまり良くなかったんで放置してましたが、処理してみたらそこそこの画像が

得られたんで遅まきながらのアップです。この位相の面は13日に撮影した時とほぼ同じですが、

その時の画像より細部が描出されてる感じ。気流は季節的にだいぶ落ち着いてきてるのかな?

で、windy.comによる撮影時刻の風の状況は次のとおり。

----------------------------------------------------------------------------------

13.5km:W 25.5m/s 5500m:NW17.0m/s 900m:W 9.2m/s

11.7km:W 24.5m/s 4200m:W 17.0m/s 750m:W 8.7m/s

10km:NW23.0m/s 3000m:W 11.7m/s 600m:W 8.1m/s

9000m:NW26.5m/s 2000m:W 8.7m/s 100m:W 7.6m/s

7000m:W 21.7m/s 1500m:W 8.3m/s 地表:NW5.6m/s

----------------------------------------------------------------------------------

2000~3000mの風速は、好シーイングだった16日より速いですが、13日よりも遅いです。

この高度で10m/s未満かどうかが一つの目安かも?

前の記事の続編です。

最初に撮った猫の手星雲や干潟星雲があるいて座の一角を南下中の彗星がありました。

それを狙ったのがこちら↓

【パンスターズ彗星 C/2016 M1】

総露出時間30分(3分×10コマ,彗星の動きに合わせて加算合成),トリミング処理

この彗星が発見されたのは一昨年の6月下旬。光度は9.5等ぐらいでしょうか。

現在見えている彗星では最も明るいものです。この先、もう少し明るくなるようですが、

南天に向かって移動中で、国内で観測できるのは6月いっぱいの見込みです。

最後に狙ったのは、ちょっと気になっているこの彗星↓

【パンスターズ彗星 C/2017 S3】

総露出時間32分(4分×8コマ,彗星の動きに合わせて加算合成)

はぁー? 彗星はどこですかって感じですよね。

ということで、トリミングしたのがこちら↓

?

?

中央の矢印の先で微かな点状に写ってるのが彗星です。

昨年9月に発見された彗星で、現在はまだ火星よりも遠いところにいるので暗く、光度は16等台。

今年の8月中旬に近日点通過(太陽最接近)を迎え、その際、水星の公転軌道の内側まで入り込むので、

明るくなる可能性を秘めてます。但し、近日点通過前後は太陽に近過ぎて観測不能になりそうで、

観望好期は8月上旬ぐらいになるでしょうか。その頃の予想光度は6等台ぐらいと見積もられてますが、

もっと明るくなってくれると嬉しいんですけどね。さて、どうなることやら。

共通撮影データは次のとおり。

キヤノンEOS60Da+口径18cm写真撮影用反射望遠鏡,F2.8,ISO1600,中型赤道儀使用

先週の土曜日は天気が良く、絶好の☆撮り日和になると思って朝霧高原まで出掛けたのでした。

薄明終了前に目的地に到着したものの思ったより雲が多くて、機材のセットアップはせずに

しばらく空模様を窺っていると、時間と共に雲が広がってベタ曇りに近い状況に陥りました。

スマホで気象衛星画像を確認すると、雲の存在はあんまりよく分からない状況。

富士山のシルエットは見えているので、靄とか低層雲が広がってるわけではなさそう。

結局、回復を期待して22時まで待ちましたが好転しないため、半ば諦め気分で帰路に向かうと

本栖湖を過ぎた辺りから星空が覗き始めました。どうやら北へ行けば晴天に会えそうな雰囲気。

まだ日付も変わっていないので、山梨県北東部を目指して精進湖から甲府盆地へ抜ける道を北上。

最終的には山梨市某所に辿り着き、そこで快晴の星空にありつけました。

急いで機材を組み上げ、最初に狙ったのはこの星雲↓

【猫の手星雲~干潟星雲M8】

キヤノンEOS60Da+口径18cm写真撮影用反射望遠鏡,ISO800,F2.8

総露出時間48分(6分×10コマ加算合成),中型赤道儀使用,若干トリミングあり

左側の淡い星雲は、その形状から猫の手星雲と呼ばれています。

右側の明るい星雲は夏のメジャーな散光星雲として知られる干潟星雲です。

3月に少し広い画角の望遠レンズにて、北にある三裂星雲M20と、その頃近くに来ていた火星を

一緒に取り入れた写真を撮ってますが、その時よりはマシな画像になったかと思います。

この撮影を終えた時点で時刻は1時台後半になり、薄明開始まで1時間ちょっと。

さて、次は彗星でも撮ろうかなぁと思って調べてみると、近くに少し明るいのがいました。

(続きは別記事で)

今朝は雲に囲まれた姿が薄らと見える程度↓

最寄りの八王子アメダスの昨日の最高気温は27.8℃と、一昨日より上がりました。

今日は天気が下り坂で、最高気温は20℃前後との予報が出てます。

前日より7~8℃も違うと調子が狂いそうです。

先週の金曜日未明に撮影した火星がこちら↓

【火星 2018/05/18未明】

口径18cm望遠鏡+2.5倍バローレンズ+ADC+冷却CMOSカメラ(ZWO ASI1600MC-cool),

合成F値=30,約3分間のキャプチャー動画から約6000コマの良像スタック

当日、土星を撮った直後に試し撮影していた動画をようやく処理しました。

まだ十分な接近に至ってない時期なんで、小さい印象ではありますが、

大シルチスと呼ばれる濃い暗色模様がちょうど前面に来ていたため、

火星らしさが感じられるイメージになりました。

7月末~8月初旬には視直径がこの倍近くになるので楽しみです。

陽射しはあるものの少し霞んでいて、下の方が見難いです↓

最寄りの八王子アメダスの昨日の最高気温は26.8℃と、汗ばむ陽気でした。

一方、富士山アメダスでは一日中氷点下で、意外と気温が上がってません。

薄曇りで陽射しが弱く、残雪の白さだけが目立ってる感じ↓

雪は確実に消えていっており、昨年と比べると雪解けのペースが速いです。