昨日、アトラス彗星(C/2024 S1)が太陽のすぐ傍まで近づいたところ

で力尽き、消滅してしまいました。この彗星は太陽をかすめる軌道

を持ったクロイツ群のメンバーで、太陽最接近日の約1か月前の割と

早期に発見されたこともあり、肉眼でも見えるような大彗星になる

だろうと期待されましたが、本体が予想より小さかったのに加え、

途中から崩壊が始まって太陽近傍での灼熱地獄に耐えられなかった

みたいです。

ところで、クロイツ群の彗星は過去に極めて明るく観測されたもの

が数多くあって、「大彗星の超一流ブランド」とでも言いたくなる

ようなステータスがあります。17世紀以降に地上からの観測記録が

ある主なメンバーを調べてみると・・・

出現年 名称 最大光度

1668 Gottignies -5等(推定)

1843 Great March Comet -7等(推定)

1880 Great Southern Comet -4等(推定)

1882 Great September Comet -17等(推定)

1887 Thome 1等?

1945 du Toit 7等?

1963 Pereyra 2等?

1965 Ikeya-Seki -10等

1970 White-Ortiz-Bolelli 1等

2011 Lovejoy -4等

2024 ATLAS 3.5等?

明るさが肉眼で観測可能なレベルに達したものが多数を占めます。

で、出現年をチェックするとちょっとしたクセみたいなのがあり、

2桁以上の年数の出現間隔が2回続いた後に1桁の出現間隔が2回続く

という奇妙な巡り合わせが指摘されてます。個人的にこの法則(?)

を知ったのは、1965年に大彗星となった池谷・関彗星を発見された

関勉さんの御著書『彗星ガイドブック』(1976年刊)の記述を読んで

のことです。まぁ、単なる偶然なんでしょうけど、1880年以降では

2→5→58→18→2→5→41→13年という間隔になっているのを見ると、

この先10年以内にもしかしたら2つ有望なのが現れるんじゃないか?

なんて淡い期待を抱いてしまいます。なお、太陽観測機SOHO搭載

のコロナグラフでは毎年のようにクロイツ群の小彗星が大量に発見

されてますが、いずれも消滅するなどして地上からの観測が不能な

ものばかりなので、それらを除外した場合の話です。

ちなみにクロイツ群に属する彗星はほとんど同じ軌道を辿っていて

その公転周期は概ね800~900年程度のようですが、この群の起源と

なった彗星は1106年に見られたものとされ、その分裂核がそれぞれ

徐々に離れながらも軌道上でそこそこまとまった範囲に散らばって

次々と戻って来ているとしたら、周期の関係からそろそろ打止めの

年代に入ったりしないものか、素人考えかもしれませんが気になる

ところではあります。

先のことは予測ができませんけど、いつかまた同群のドデカい彗星

が現れてくれることを信じて、楽しみに待ちたいと思います。

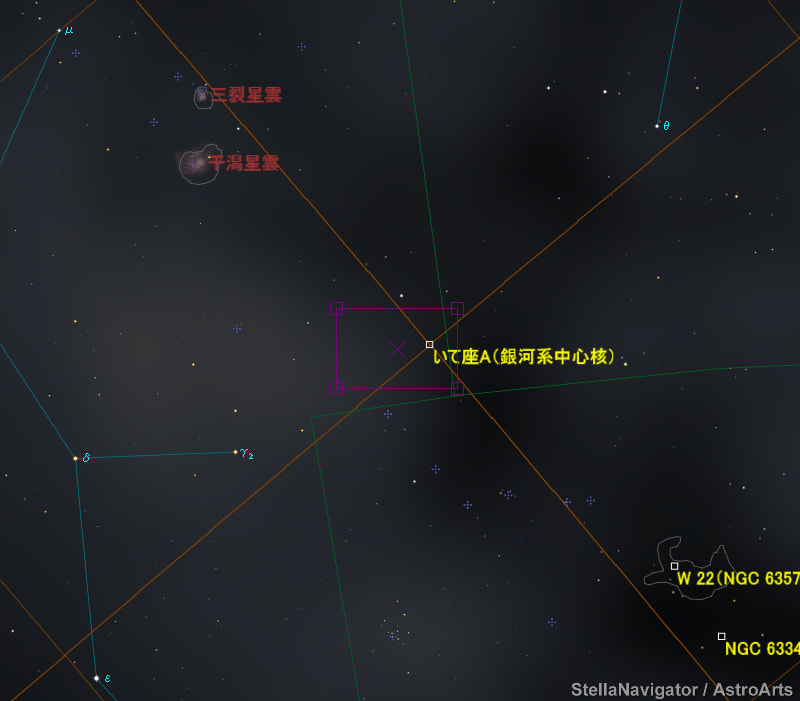

1950年以降に出現のクロイツ群5彗星の位置関係(AstroArts社ステラナビゲータにて作成)

※上:1980/01/01

下:2080/01/01(ATLAS彗星は生き残ったと仮定した場合の位置)