先週金曜日の晩に今年初となる☆撮り遠征をしてきました。行き先は東伊豆です。

天気は上々でしたが、時々風が強めに吹く状況の中、最初に狙ったのはコレです。

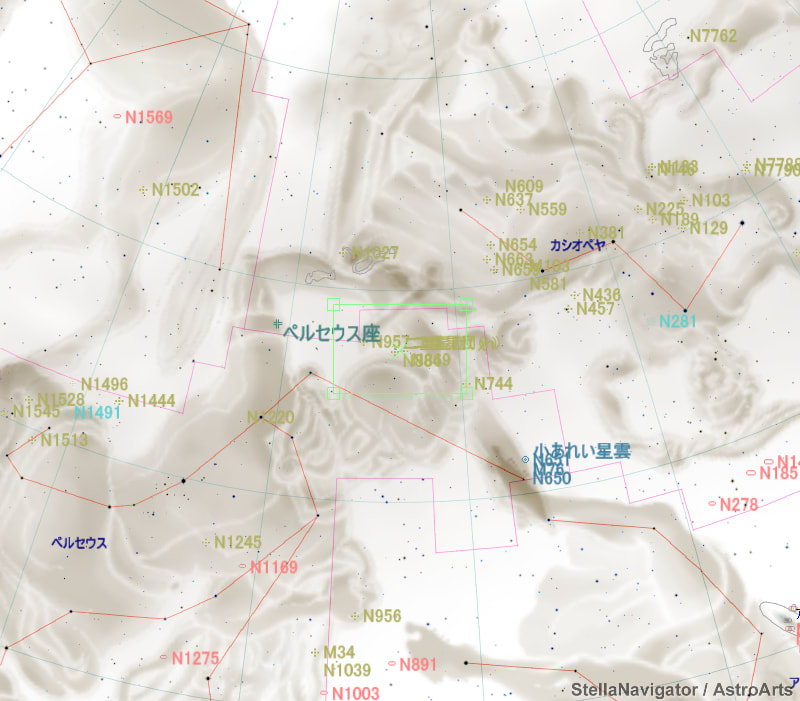

【渦巻銀河 NGC2403】

ZWO ASI585MC+タカハシε-180EDC,F2.8,Gain252,STARRY NIGHTフィルター,

総露出時間60分(5分×12コマ加算コンポジット),タカハシEM-200Temma2M赤道儀,

口径25mmガイド鏡にて恒星オートガイド,トリミングあり,静岡県東伊豆町にて

きりん座にある割と明るい銀河です。Wikipediaによると光度8.93等、視直径は

21.9×12.3′と大きめで、口径5cmの双眼鏡で容易に観測可能ということです。

銀河腕の巻き方が緩いSc型の渦巻銀河に分類されており、写真でも結構開き気味

の腕が複数本認められます。その腕の部分に薄ピンク色の光点がいくつか点在して

いるのが確認できますが、それらは我々の住む銀河系で言えば、オリオン大星雲の

ような天体に相当する星形成領域と思われます。

個人的にこれまで何度か撮影してきた天体ですが、あまり綺麗に撮れた記憶がなく

今回も軟調な感じで不満の残る写りでした。次は気流が落ち着いた日にもっと長い

焦点距離の光学系を使って撮りたいと思います。