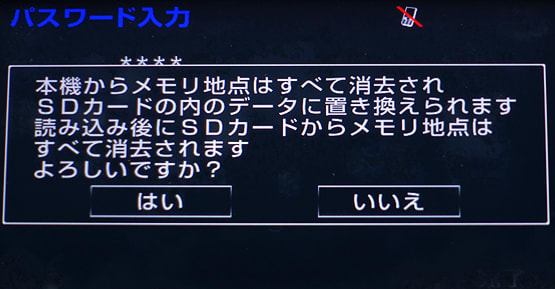

先週の土曜日の明け方、スマホによる撮影で1等星以上の明るい星9個を一網打尽にした後、

こんな写真も撮ってました。

Google Pixel7a 天体撮影モードにて撮影(絞りF1.9/露出16秒×15/感度ISO3836) 三脚使用

ふたご座の兄弟の足元あたりを中央に据えるようなフレーミングで撮った画像です。

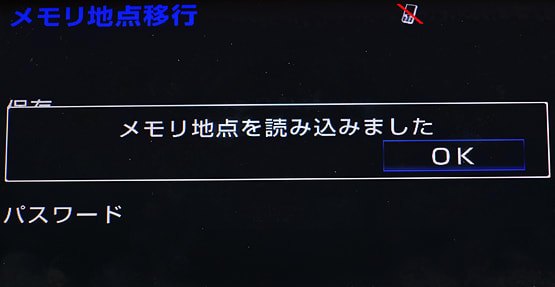

で、いつもながら気になる中央部のテカりをPhotoshopを使って軽減したり、コントラストを

上げるなどの処理を施してみたのがこちら。

左下から右上に向かって舌状の光芒が淡く広がっているように見えるでしょうか。

それが「黄道光」と思われます。一方、左上から右下に向かって見える帯状の光芒は天の川で、

両者が画像中央やや上方でクロスしているのが微かながら分かります。

ちなみに写野はこんなエリアでした。

AstroArts社ステラナビゲータにて作成

地球から見た太陽の通り道である黄道を橙色の線、天の川の中心線を緑色の線で示してますが、

撮影時には両線が火星のあたりで交差しているのでした。

黄道光は太陽系内に散らばる細かなダストが太陽の光を反射・散乱することで見えるもので、

黄道に沿うような光芒となりますが、空の暗い場所でしか捉えられず、冬の天の川も銀河系の

中心とは逆の方向にあたるので非常に淡く、市街光の影響があるとやはり捉え難い光芒です。

半年ほど前に冬の天の川については、撮影場所が異なるもののスマホでの撮影に成功しており、

今回の撮影では、黄道光が捉えられるかどうかが興味の中心となってました。

結果は空の透明度があまりよろしくなかったことと光害の影響により、低空が濁った感じに

写ってしまったのが残念ですが、とりあえず黄道光をスマホで捉えることができたようです。

また機会があれば、もう少しハッキリ捉えられるようチャレンジしてみたいです。