唐松林の中に小屋を建て、晴れた日には畑を耕し雨の日にはセロを弾いて暮したい、そんな郷秋<Gauche>の気ままな独り言。

郷秋<Gauche>の独り言

五季

俳句の世界は、春夏秋冬、季節の世界であるが、それぞれの季節は更に三つに分けられるのが通例である。春は早春、闌春、晩春、夏は初夏、盛夏、晩夏、秋は初秋、仲秋、晩秋と言った具合だが、実は、冬だけは四つに分けられる。つまり、初冬、仲冬、新年、厳冬である。

仲冬と厳冬(晩冬ではなく、厳冬と呼ぶのが一般的)の間にある「新年」こそが、第五の季節なのである。だから春夏秋冬、新年の五季。

新年とは一月のこと。その一月が終わろうとしている。新しい年が来た、手付かずの12か月、365日が目の前にぞっくりと並んでいると思ったのも束の間、早や、1か月、31日が過ぎ去ってしまった。新年が過ぎ、厳冬がやってくる。

でも、厳冬と呼ばれる季節は29日。今年はいつもの年よりも1日長いが、それでもあと29日我慢すれば春である。春の先駆け、マンサクが咲き蝋梅が咲き水仙が、既に咲いている。春はもうすぐそこまで来ている。29日後には本物の春がやってくる。

|

神奈川新聞にホンダF1新型車発表の記事が

でも、その記事が「新型車は車体の色を含めて全面的なモデルチェンジとなり(後略)」と、まるで車体の色を変えれば速くなるのかと、思い違いをする人も出かねないような書き方。これはちょっとまずいだろう。

その昔、「ステッカーチューン」というチューニング技法があり、郷秋<Gauche>も「無限」や「KONI」のステッカーをクルマに貼ってみたりしたけれど、やっぱりと言うべきか、速くなったりはしなかったぞ。郷秋<Gauche>の経験からも、車体の色を変えてみたって、クルマは速くならんぞ。取り分けF1では、そんなチューニング手法は通用せんだろう。

とはいいながら、今年のマシンのカラーリングの方が、去年のマシンよりは少しはセンスがいいと言うのか、速そうに「見える」(だけ?)のは確かだな。ホンダも多少は進歩しているんだ。

D60の後継機は・・・

これでNikonのAPS-C DSLR入門・中級、つまりD二桁シリーズは、D40、D60そしてD80の3機種が受け持つことになった。

D40は、その低価格を武器に、Nikon DSLRの底辺を受け持ち、コンパクトデジタルからの買い替え層をターゲットに引き続き販売されるようである。となると、このレンジの次にモデルチェンジするのは2006年登場のD80と言うことになる。D80が正常進化するならば、その名称(型番)はD90だろうな。

ならば、D60が約1年後にモデルチェンジした時の名前は? D70は既に使われた。D80は既に存在する。D90はD80の後継機が使うだろう。ならばD100か?残念ながらこれもすでに使われているし、現D80よりも大きな番号はまずいだろう。つまり、Dの後の数字の桁数によって、フラッグシップ、中級、入門とクラス分けされ、更に数字が大きい方がより高級機(後発機)だと言うヒエラルキーがあるからだ。

同様にD40の後継機が使うべき型番は、順当に考えればD50だが、これもまた既に使われている。D10、D20、D30が空番だが、これはD40よりも更に下のクラスが使う番号となるだろう。となると、苦し紛れのD40sか?

Nikon DSLRのフラッグシップ、D一桁シリーズは、1999年のD1登場以来、数字の後にXを付けたりさらにsを付けたりしながらではあるが、8年後の2007年にようやくD3が登場している。フィルムのフラッグシップと同様に、D4、D5、D6と進化してゆくのだろうけれど、付けるべき型番はまだ十分に残っている。

同様にDSLR中~上級機(最近ではAPS-Cセンサー搭載のフラッグシップと呼ばれるようになった)に与えられるD三桁の型番も、2002年のD100登場から5年目にD300が登場し、D1桁シリーズ同様、付すべき型番はまだ十分に残っている。

問題はD二桁シリーズだ。先に書いたように、D60の後継機に付けるべき番号が既に枯渇してしまっているのである。ならばD四桁か? いやいや、Fシリーズにも一桁、二桁、三桁はあったけれど、四桁シリーズはなかったぞ。どうする、Nikon!

|

今日の1枚は、2007年3月の登場からわずか4か月で「型落ち」になって(されて)しまったD40X。そのD40Xも4か月前に出たばかりのD40を蹴落とすかのように登場したわけだが、今となってみれば、D40はD60登場後も併売されるとのことで、意外やいがい、長寿の予感も漂い始めているのでありました。もっとも、今どきのDSLRとしては、と言うことですが。

さて、興味はD40Xのユーザーのどの程度がD60に買い替えをするかということだが、郷秋<Gauche>は、このパターンは余り多くはないだろうと思うんだな。郷秋<Gauche>自身も多分買い換えることはないだろ。ゴミ取り装置が付いたのと、アクティブDライティングが搭載されことは評価できるけれど、それ以外はD40Xと大きく変わっていないからである。

むしろ買い替えがあるとすれば、D40からの買い替えだろ。なぜなら、今となってはD40の610万という画素数がいかにも少ないように思えるからである。コンパクトタイプのデジタルカメラでさえ800万、1000万という画素数だから、610万画素がいかにもショボイ印象になってしまっても仕方がない。

ただし、画素数のことだけで言えば、610万という画素数は十分以上。多くの家庭にあるインクジェットプリンタでプリントできる最大サイズであるA4や六つ切りワイドなら610万画素でまったく問題ないし、四つ切ワイドに伸ばしても大丈夫なのがAPS-Cセンサー、610万画素というDSLRの実力なのである。

と言うわけで郷秋<Gauche>は、今しばらくはD40Xを使い続けることになることでしょう。もっとも、D40ユーザーからの熱いオファーがあれば考えが変わるかも知れませんが(^^;。

前振りが長くなってしまいましたが、今日の1枚、D40Xは、軽量ボディには軽量レンズということで、Nikkorではなく、元祖「リトルニコン」用に開発されたSeries Eの35mm F2.5を付けての登場です。この組み合わせはホント、軽量コンパクト。レンズの焦点距離も52mm相当となり、まさにお散歩仕様D40Xです。

初代リトルニコンについてはこちら、新旧リトルニコンのツーショットはこちらをご覧ください。

クローバー子供図書館(その3)

30年近くも前の、大勢の子どもたちに中の一人を覚えていることもないだろと思っていたけれど、金森先生は私のことをちゃんと覚えていてくださいました。一緒に通った友だちのこと、私が手伝いに行った行事のこと、通っていた小学校の司書の先生のことなどを、小さな几帳面な字で書かれたお返事をいただいたのでした。大勢の中の一人であっても、一人の子どもとして接していてくださったからこそ覚えていてくださったのでしょう。感激したのをつい昨日のことのように思い出します。

|

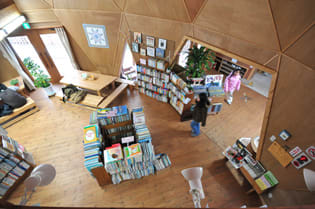

昨日の3枚目の写真の奥から見たのがこの写真。お話しを伺った司書の方が「四角い建物が良かったんです」とおっしゃっていたのもわかります。本の収納を考えれば、どう考えてもまっすぐな書棚の方が効率的です。でも、郷秋が子どもだったら、やっぱりこの丸い建物の方が嬉しいな!

|

1階閲覧室のほぼ全景です。奥の方に見えているのが貸し出しカウンターですね。その奥には閉架の書庫があり、閲覧室に並べきれないたくさんの本たちが出番を待っていました。

|

最後に、図書館の全景です。一階の壁も丸い、2階の天井も丸いって、何とも不思議な建物だと思われた方も多かったことでしょう。ほんとに丸い、球形の建物なんです。木をふんだんに使った建物ですので、中に入るととってもいい香りがします。

さて、もったいぶっていた訳ではありませんが、クローバー子供図書館の場所などの情報です。

場所:福島県郡山市開成6-346-1 Access

TEL&FAX:024-932-2118

Website:http://www.k-washinkai.or.jp/clover/clover.html

郷秋が書いたクローバー子供図書館関係の記事

クローバー子供図書館

クローバー子供図書館(その2)

クローバー子供図書館(その3)

クローバー子供図書館(その2)

昨日、「クローバー子供図書館」が私立であると書きましたが、まったく個人がやっていると言うことでは、実はないのです。「クローバー子供図書館」が開館したのは1952年(昭和27)。50年以上の歴史の内、その多くを館長として図書館に尽くされてきた金森好子先生、その他多くの方々の善意、また、子どもたちのための図書館の意義を認め支えてこられた財団法人金森和心会の大きな力があってこそなのです。

郷秋は、小学校の4年から6年まで、学校では図書委員を務めながら、放課後は、その多くの時間を「クローバー子供図書館」で過ごしました。また中学生になってからは夏のお祭りやクリスマス会の行事の手伝いでお邪魔していましたが、高校進学と共に足が遠のいてしまいました。

そんな郷秋と「クローバー子供図書館」の2度目の巡りあいは今から20年ほど前でしょうか。ある、文化施設の一覧に「クローバー子供図書館」の名前を見つけた時でした。あの図書館が今もあるんだと知った時の懐かしい、いてもたってもいられる思いから、郷秋は図書館に幾冊かの本と共に手紙をお送りしたのでした。

|

床に座り込んで本を読む。本物の木の床には、これをさせてします力があるんですね。女の子の頭上の秘密基地と、それに続く階段に注目!

|

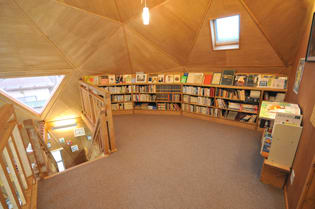

これが2階の秘密基地!こちらはカーペット張りですので、寝転んで読んでもいいのかな? 写真の右手奥にはもう一部屋あり、こちらはより小さな子どもたちのための読み聞かせのための部屋になっているようです。丸い天井、不思議でしょう!

|

秘密基地に上がるための階段の途中から1階奥の書棚を見たところ。ほら、1階も丸いんです。(つづく)

郷秋が書いたクローバー子供図書館関係の記事

クローバー子供図書館

クローバー子供図書館(その2)

クローバー子供図書館(その3)

図書館の所在地などについては「その3」をご覧ください。

クローバー子供図書館

「クローバー子供図書館」は、子どものための小さな図書館。図書館・図書室と言えば、学校にあったり、町や市や区が設置したものというのが普通ですが、「クローバー子供図書館」は、私立の図書館です。子どもたちのための図書館ですが、小さな子どもをつれてくるお母さんやお父さんのための本もあります。もちろん、誰でも、無料で本を借りる事ができます。

「クローバー子供図書館」は、実は郷秋が小学生から中学生にかけての時期に通っていた図書館なのです。郷秋が通っていた頃の建物が老朽化し、1998年からは個人への貸し出しは休止していたのですが、昨年の8月に場所を移し、新しい建物が出来、個人への貸し出しを再開しました。

実は、新しい図書館場所が、郷秋実家のすぐ近く。昨年夏に帰省した時にみつけたのですが、その時は生憎閉館日のために訪れる事ができませんでした。そして、年始に帰省した折りに訪ね、ようやく中を拝見させていただく事が出来ました。

|

図書館の玄関です。腕白坊主のための足洗い場があります。木でできた素敵な建物です。全景は、今は、ヒ・ミ・ツ。

|

玄関を入ったところで靴を脱ぎます。床は本物の木。無垢材ですから素足で歩いても気持ちが良さそうです。玄関を入って目の前にあるのは手洗いの流し。小さな子どもたちのための手洗いもちゃんと用意されています。写真右奥が開架の書庫兼閲覧室です。

|

2階にはカーペット張りの閲覧室と読み聞かせのための部屋があります。これは、2階の上がり口から1階を見下ろしたところ。右手が玄関です。(つづく)

郷秋が書いたクローバー子供図書館関係の記事

クローバー子供図書館

クローバー子供図書館(その2)

クローバー子供図書館(その3)

図書館の所在地などについては「その3」をご覧ください。

2008年、BMWは苦戦?

2007年シーズン、トップ2に迫る速さを見せ、今期は初優勝の期待もかかっているBMWだが、よもやの失速か、はたまたルノー、ウィリアムズとの熾烈な戦いが予想される3位争いを睨んでの撹乱作戦なのか。F1は魑魅魍魎の世界。開幕戦の結果が出るまでわからんぞ。

|

今日、恩田の森で撮影した写真をこちらに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

恩田Now

好調、ウィリアムズ&中嶋!

初日から好調を維持してきたウィリアムズ・トヨタだが、FW29BからFW30にスイッチしても好タイムをたたき出しての快挙。バレンシアでは既に1,400kmを大きなトラブルなしに走りきっており、今シーズンの躍進を大いに期待できるテスト結果と言えるだろう。

対する本家、トヨタワークスはと言えば、17台中トゥルーリが7位、グロックが14位と、そう悪くはないけれどトップチームには着いていけない状態。グロックのマシンに電気系のトラブルが発生したようだが、既に500周以上を消化しているとのことなので、信頼性はまずまずと言ったところだろうか。

2日目に、恒例により真っ白に塗られたRA-108のシェイクダウンを行ったホンダだが、今のところはまったくぱっとしない。勿論、開幕戦までの熟成ということはあるけれど、シーズンを通して速いマシンは、シェイクダウンの時から速いのが通例だ。開幕戦、オーストラリアGPまで7週間。この間に、ロス・ブラウン率いるホンダがどれ程の仕事をする事が出来るのか、注目したい。

さて、SAF1。チームの存続さえ危ぶまれるような状況であり、とてもテストどころではないようだ。2年前は、熱い思いだけを力にがむしゃらに突っ走り、とにかく開幕戦のグリッドにマシンを並べたSAF1だが、3年目の春は如何に。

|

NikonのフルサイズDSLR開発は・・・

注:フルサイズとは、35mmフィルムと同サイズと言う意味だが、厳密に言えば、D3の撮像素子は36.0×23.9mmであり、縦方向が0.1mm短い。Nikonはこのサイズの撮像素子を「FXフォーマット」と呼んでいる。

D3登場前のNikonのフラッグシップ、D2Xは2005年2月に登場しているが、D2Xの撮像素子もAPS-Cサイズであり、Nikonはフルサイズの撮像素子を出さないのではないかなどと囁かれたりもしたものであるが、勿論この時期にもフルサイズの撮像素子を搭載したフラッグシップ機の開発が着々と進んでいたのであろう。

なぜ、こんなことを書いたかと言うと、NikonのDSLR専用レンズであるDX Nikkorに内蔵されているCPUには、D3登場前から、フルサイズ撮像素子を搭載したDSLRに装着した場合に、撮影サイズを自動的にDXフォーマットに切り替えることの出来るファームウェアが組み込まれていたからである。

Nikonは、2003年6月に最初のDX NikkorであるAF-S DX Zoom Nikkor ED 12-24mm F4G (IF)を世に送り出したときから、将来登場するであろうFXフォーマット機に装着した時のことを考えていた。つまり、5年後を見越した設計がなされていたわけである。

このことに気づいたのは、レンズメーカー、SIGMAから出された「お知らせ」によってであった。以下にその「お知らせ」を転載(抜粋)する。

弊社のニコン用レンズをご使用のお客様へ 2008.1.21

さて、下記弊社製品と、株式会社ニコンよりこのたび発売された「D3」との組み合わせにおきまして、「DX自動切り換え」に対応していない事が判明致しました。

下記の対象製品につきましては、無償にて対応ファームウェアへのアップグレードサービスを開始致します。

対象製品

10-20mm F4-5.6 EX DC HSM製造番号2160001より前の製品

不具合の内容

DCレンズ 10-20mm F4-5.6 EX DC HSMにおいて、ニコンD3を「DX自動切り換え」に設定していても、自動的にDXフォーマットに切り換わりません。

-----転載(抜粋)ここまで-----

Nikonは2002年の段階で、将来展開するFXフォーマットのことを考え、装着時に自動的にフォーマットの切り替えを可能とするファームウェアを組み込んだレンズを用意したが、「サードパーティ」であるSIGMAはそこまでの対応が出来なかったということなのだろ。果たしてNikonがSIGMAに対してファームウェアに関する情報を開示したのか、開示したとして、どこまで開示したのかは分からないけれど。

そんなこんなを考えると、Nikonはキヤノンのフルサイズ機EOS-1 Ds DIGITALの登場にも慌てることなく、時間をかけて最高のフルサイズ機の開発を進めていたということなのだろ。そして、満を持して送り出したのがD3。「出す以上は完璧に」という、「日本光学」時代からの伝統が受け継がれているのが、嬉しい。

D2の時には高速版が登場し、追って高画素版D2Xが登場している。それを考えると、夏前(北京オリンピック前)にはD3の高画素版も登場することだろう。中級機、入門機の動向も気になるところだけれど、D3の今後の展開にも要注目である。

今日の1枚は、我が家に生息しているSIGMA 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM。写っているボディはD40X。SIGMA 10-20mmは本家のAF-S 18-70mmとほぼ同じ大きさなのでD40Xに着けた時にも(きりぎり)大き過ぎず、広角系標準ズームとして実にぴったりのレンズであるが、チョイと重いのが玉に瑕。シリアルナンバーによれば、D3との組み合わせにおいて、「DX自動切り換え」に対応していない製品である。幸いSIGMAの本社が近いから、来週あたりに対応ファームウェアにバージョンアップしてもらってこよっと。D3買う予定は、ないけどね(^^;。

|

古紙配合率偽装

今日の午後、郷秋<Gauche>のオフィスがコピー・印刷用紙を購入している会社の支店長と言う方がアポイントメントなしに訪ねてきた。用件は、これまで郷秋<Gauche>のオフィスが購入していた用紙の古紙配合率が正しい表示でなかったことが判明したが、引き続き購入いただきたいというお詫びとお願い。

郷秋<Gauche>のオフィスでは「○○環境用紙100」(○○はブランド名)という、原材料100%古紙をうたう用紙を購入していたのだが、実は古紙の配合率は70%程度であった事が判明したと言うのである。件の支店長は、紙の製造元である日本製紙製から100%古紙原料の用紙であるということで仕入れていたので、「当社としても大変驚いている」のだそうだ。

支店長の説明によると、日本中探しても古紙原料100%のコピー用紙は存在せず、最大でも70%程度の配合率とのこと。何故このような偽装が行われたのかと言えば、お役所が古紙原料100%の用紙の納入を求めたからだというのだ。「100%古紙原料のものでなければお前のところには入札させない」と言うことだったのであろう。

そうは言われても、100%古紙原料では十分な品質のコピー・印刷用紙は製造できないから、70%古紙原料の用紙を「100%古紙原料」と偽装して役所に納品したわけだな。製紙会社・販売会社も「100%古紙原料では十分な品質のコピー・印刷用紙は製造できない」と説明すれば良さそうなものだが、求められれば偽装もいとわない企業倫理。その企業倫理も問題だが、その遠因となったのが、行政の、環境保護の名の元の無理な注文。ひどい話だ。

例によって記事本体とは何の関係もない今日の2枚は、終わったはずの昨日の続き、「続・新春の鎌倉」。

|

|

横浜市青葉区、ただ今、雪

次世代DVDはブルーレイで決まり?

ビデオ戦争と言えば、1970年代から20年近くにも及んだ「VHS対ベータマックス」が有名だが(他にも「LD対VHD」「8mmビデオ対VHS-C」等がある)、いずれも録画・再生する機械のデファクトスタンダード(事実上の標準規格)を競ったものだ。

「ブルーレイディスク対HD DVD」にしても「VHS対ベータマックス」にしても、当然2つの規格に互換性はなく、ソフト(映画など)を供給する側の負担が大きいだけではなく、一般ユーザーも両規格の機器を購入しなければならないケースも出てくるなど、良いことはなにもない。今回の「ブルーレイディスク対HD DVD」について言えば、早めに決着が着きそうなことから、これから購入しようとしているユーザーにとっては混乱せずに済む事になる。

競争のないところに良いものは生まれないと言うのは定説であるが、こと、規格に関しては、いくつもの規格が併在したのではいかにも不便なのである。例えばミリとインチ。例えばPCのUSB。このUSBに、AとBとCがあり、それぞれに互換性がなかったりしたら大混乱となる。まぁ、10年、20年の時を経れば、自ずと残るものと淘汰されるものが出てくるわけだが、その間のユーザーの不便たるや、考えただけでぞっとする。

日本国内における、次世代DVD規格争いは、半ば決着が着いたように見えるが、これで事が収まるという保証はない。つまり、争いが収束したかに見えるのは日本国内においてのことであり、日本以外の各国においてどのような状況なのか、私たちはその詳細を知ることが出来ないからである。

全世界的にも日本国内に近い状況であるようには思えるけれど、ソフト供給側の体制の問題もあるので、「日本の状況=世界の状況」と言い切る事が出来ないのが難しいところである。

ところで、郷秋<Gauche>はテレビ、ビデオを、まず、見ない。だから、次世代DVDで、自宅で映画を見ようなどとは毛頭考えていない。郷秋<Gauche>が大容量の次世代DVDのデファクトスタンダード決定を待っているのは、ただただ撮影した写真のデータ保存のためである。だって、RAW+JPEGで撮ったら、そのデータ量は1日分で4GBにもなってしまうのだから。

例によって記事本体とは何の関係もない今日の2枚は、昨日の続き、「新春の鎌倉(その3、最終回)」

|

これはなんと言ものなのでしょうか。(建長寺にて)

|

都市鉱山

東京の地下を掘ると金、銀、ニッケル、コバルト、チタンが出てくるというわけではなく、廃棄処分される家電製品やPC、携帯電話など、ハイテク製品からこれらのレアメタルを回収しようというわけである。そう言えば近頃、壊れたテレビやVTRなどを回収する軽トラックがやけに熱心に回ってくる。かつては、使えるものをより分け、使えそうなものを修理してアジア各国に輸出していたようだが、最近ではレアメタルの回収が主になってきているとか。

もともと埋蔵量の少ないレアメタル。金や銀は昔から宝飾品として使われてきたが、近年では電子機器、電子材料や充電式電池等に使われることが多くなり、中国やインドなどが工業国として急速に発展したことに伴う消費拡大から、元々希少であった金属の需要が高まり相場が高騰してきている事が背景になり、都市鉱山が注目されるようになったわけである。

ハイテク技術を駆使し、電子・電気機器類を大量生産・消費する日本は、全世界のレアメタル総消費量の1/4を消費していると言われているが、そのことは同時に国内に埋蔵されている(存在している)レアメタルの量も膨大であることを意味している。

例えば金。日本に存在する金の総量は推定6,800トンと言われており、これは世界最大の金の産地である南アフリカ共和国の推定埋蔵量6,000トンを上回る量である(全世界の埋蔵量42,000トンの約16%)。この他、銀は60,000トンで世界埋蔵量の22%、同様にインジウム61%、錫11%、タンタル10%と、日本の都市鉱山には世界の埋蔵量の10%を超える金属が多数あると言われている。資源貧国日本は何処へ。まさに資源大国である。

都市鉱山においては、その埋蔵量だけではなく、品質においても自然鉱山を大きく上回っていることに注目する必要がある。回収した廃棄携帯電話1トン(約1万台分)から回収できる金は約280グラムとも言われている。対する天然金鉱石1トンに含まれている金はわずかに5グラム程度だそうな。都市鉱山は、天然鉱山に比べて、実に良質な鉱山なのである。

ハイテク産業こそが生命線となっている現在の日本においてレアメタルの供給がストップすれば、日本の産業全体が機能しなくなることは容易に想像できる。では、どうすればいい、日本。まずは、原油と同様の国家備蓄だな。これはJOGMEC(独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構)が茨城県高萩市に備蓄庫を設置して既に実施している。

備蓄すべきレアメタルの回収はと言えば、先に書いた廃棄電気製品の回収だ。せっかくの週末、ゆっくり寝ていたいのに「ご不要になりました電気製品の回収に~~~」と騒音を撒き散らしながらノソノソと走る軽トラックは鬱陶しいけれど、ハイテク産業立国、日本の将来を考えれば、受忍しなければならないと言うことなんだろうな。マルコポーロが夢みた「黄金の国ジパング」出現のために。

例によって記事本体とは何の関係もない今日の2枚は、昨日の続き、「新春の鎌倉(その2)」

|

|

新春の鎌倉

|

|

新兵器登場

|

|

|

|

これのお陰で、寒い冬の森で、暖かいスープやラーメン、いれたてのコーヒーが楽しめるようになりました。めでたしメデタシ。

今日、恩田の森で撮影した写真をこちらに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

恩田Now

| « 前ページ |