組み立てのラスト、ステップ17です。キットの組み立て工程がこれで完了します。

履帯はベルト式なので、作り易いし、はめ込みも楽です。両端を繋ぎ合わせますが、通常の接着剤ではゴムが溶けて逆にちぎれてしまうケースがあります。なので、私はタミヤの瞬間接着剤で貼り合わせて、一日置いて乾燥させました。

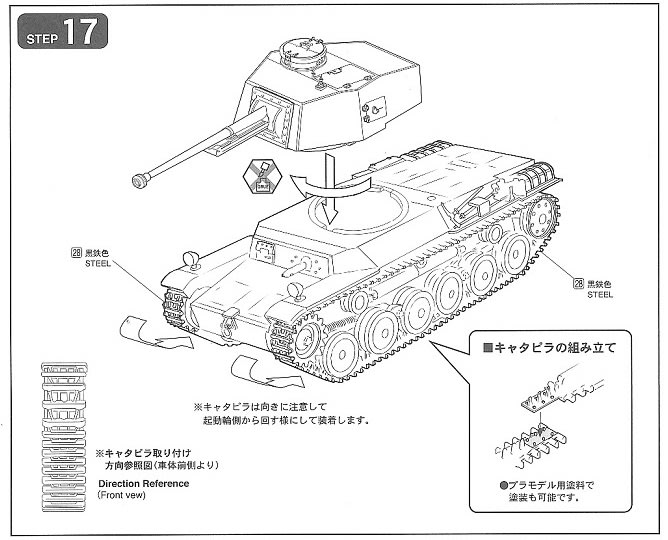

翌日に履帯をチェックしましたが、異状は無かったので、キットに仮にはめ込んでみました。外した起動輪に履帯を巻き付けておいて、誘導輪に引っ掛け、そのまま起動輪を軸にはめ込む形で履帯も一緒にセットしました。ピンと張った状態になりました。

砲塔は約90度旋回させた位置で車体にはめ込む形です。くるりと回し、角度をつけると、戦車としての存在感が高まってくるようでした。

アングルを変えて斜め後ろから。砲塔が大きく幅もあるので、頭デッカチという印象を持たれるようですが、軍艦艦艇模型に長く親しんできた私としては、「日本駆逐艦の砲塔みたいだな」という感想を持ちました。砲塔後部が伸びている点が、陽炎型や夕雲型などの甲型駆逐艦の砲塔の外形に似通っているのです。

なかなか決まっていますね。とりあえず一式中戦車の車体に九〇式野砲を乗っけた、というような戦時簡易急造型であったとはとても思えません。戦闘形態としては戦車壕にて待機して射撃の後、場合に応じて前進するという、自走砲に近い運用が企図されていたということですが、構造的には自走砲に近いわけですから、戦車としての本格的な運用が難しかったのでしょうか。