私のガルパン戦車プラモデル制作は、ちょうど二年前の2013年10月16日からスタートしました。最初は大洗女子学園チームの車輌のみを対象とし、2015年1月からは黒森峰女学園チームの車輛も対象にして、これまでに計15輌を作りました。このうちの10輌までが、大洗女子学園チームの車輌ですが、劇中に登場したのは11種類でしたから、あと1輌を作れば、大洗女子学園チームの全ての登場車輛が出揃うことになります。

そのあと1輌が、カメさんチームの駆逐戦車ヘッツァーでした。カメさんチームの車輛は2種類があり、前期の38(t)戦車は既に作りました。そのあとに続けてヘッツァーを作っても良かったのですが、レオポンさんチームのポルシェティーガーを作った後に黒森峰女学園チームの車輛に対象を広げたため、ずるずると後回しになってしまいました。

ですが、あんこうチームのⅣ号戦車D型改(H型仕様)を作って、優勝パレードのシーンを再現して楽しんだ時に、次に続くのがヘッツァーであり、それがまだ無いので物足りない気がしました。やっぱりヘッツァーは早めに作った方がいいな、と考えて、黒森峰女学園チームのⅢ号戦車J型の次に、第十六作目として選んでみることにしました。

カメさんチームのヘッツァーは、プラッツより公式キットが出ていますが、劇中車の形式と異なるために色々と不都合があります。劇中車は一部に初期型のパーツを備えた後期型または末期型の型式とされていますが、プラッツ公式キットは初期型です。タミヤからもキットが出ていますが、それは中期型です。

これらに対して、上図のアカデミーのキットは後期型から末期型までを選択出来るタイプなので、内容的には劇中車に最も近いです。それでアカデミーのキットを確保し、これをもってガルパンの劇中車を再現することにしました。足りないパーツは、タミヤキットのものを転用しました。

事前にノートにまとめたところによれば、ガルパン仕様への改造は、大部分が小さな工作または細かな修正で占められます。マフラーだけは形が完全に異なるので、タミヤキットのパーツを流用します。また履帯もタミヤキットのベルト式パーツを使います。プラ板で完全に作り替える部分としては、車体上部の機銃用防盾が挙げられます。

パッケージの中身です。ヘッツァーのキットはタミヤからも出ていて、アカデミーのキットはタミヤ製品のコピー品だとか噂されていますが、実際には仕様も寸法もパーツ割りも異なります。タミヤ品は中期型を再現していますが、アカデミー品は後期型と末期型を選択出来るようになっています。型式も違うので、コピー品でないことは確かです。

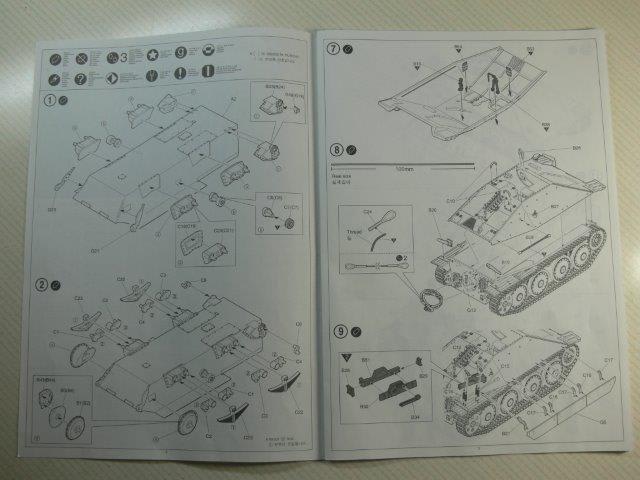

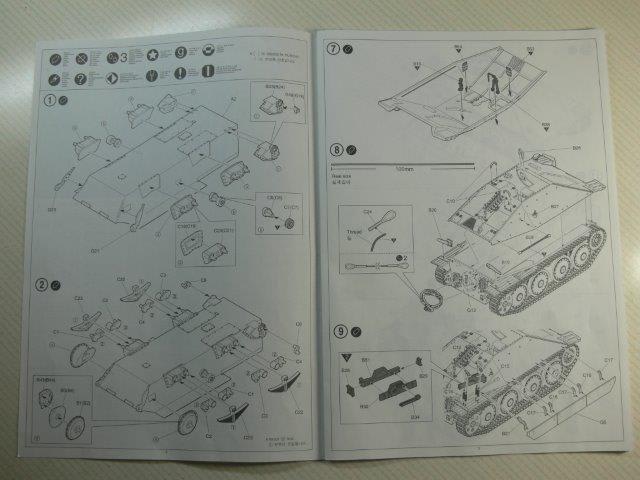

組み立てガイドです。アカデミーのガイドはサイズが大きく、内容が見やすいことで知られます。以前にM3中戦車リーを作った時もそうでしたが、ガイドが見やすいので、内容がよく分かって助かります。

これに対して、プラッツやドラゴンの方はごちゃごちゃ詰め込んだ感じなので、見づらく、パーツの取り付け指示がどうなっているのかがよく分からなかったりします。そういうのが制作時にストレスになってしまうこともありますので、アカデミーのガイドの見やすさは、もっと評価されていいと思います。

ランナーは数を程よくまとめ、パーツ割りもなるべく効率よく組み立てられるように、組み立てステップ毎にだいたい同じランナーに並んでいます。そのあたりはタミヤの製品と似たスタンスを感じさせます。

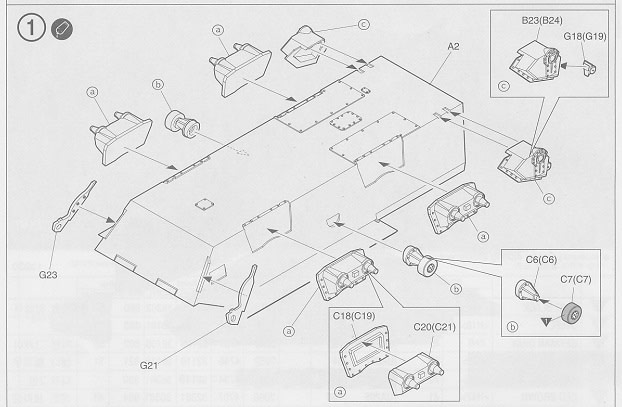

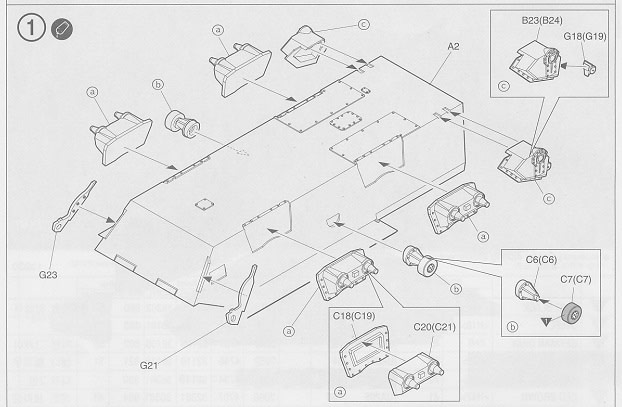

ステップ1です。下部車体を組み立てます。上部転輪のC7は、塗装後に取り付けますので、ここではランナーに組み付けたままにしておきました。

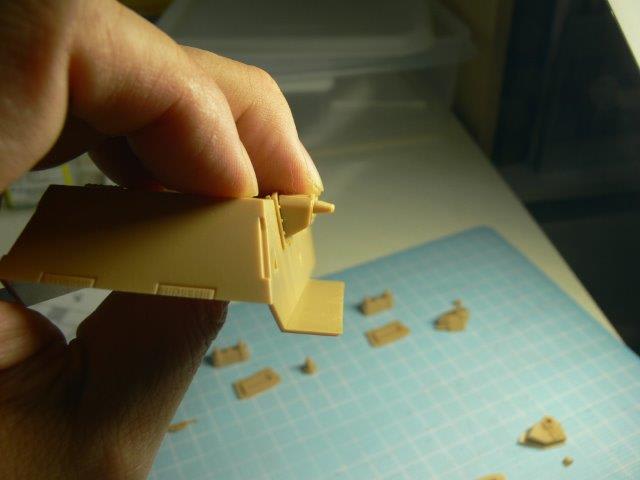

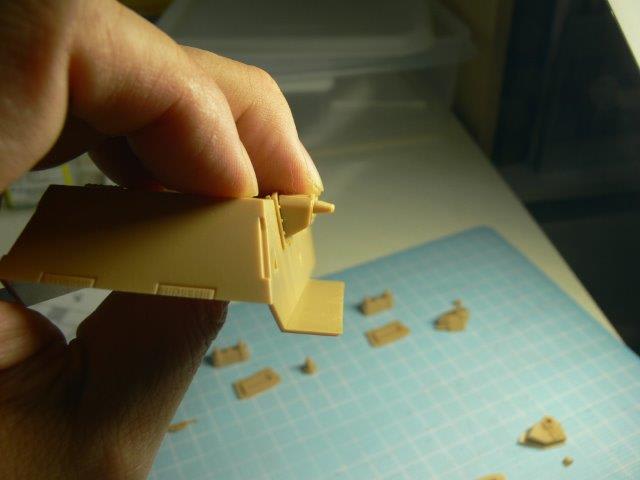

パーツを全て切り出しました。

仮組みしていて、車軸の基部のパーツが僅かに斜めになっているのに気付きました。そのまま組んでいくと、転輪もやや斜めについて、前からみると下端がハの字に広がる形になることが予測されました。

この点は、ネット上における先行作例のレポートにおいても指摘されていたことなので、自分の作品でも確かめて、やっぱりそうなるか、と納得しました。

そこで、応急処置として、上図のようにC18およびC19のパーツに薄いプラ板をかませて、その上にC20およびC21を取り付けました。

その結果、車軸の基部が水平に近くなりました。こんなところでしょうか。

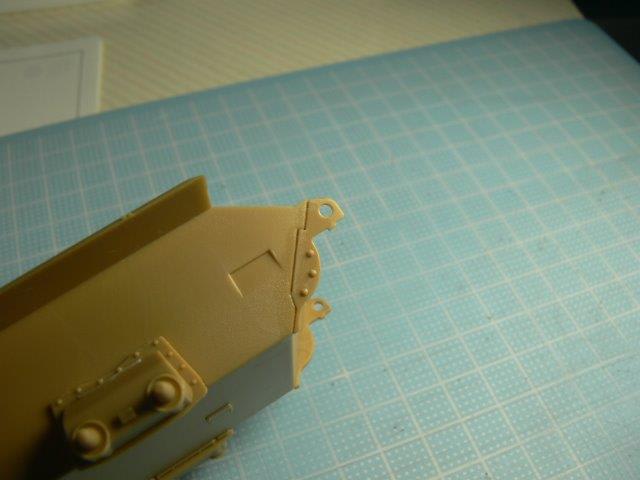

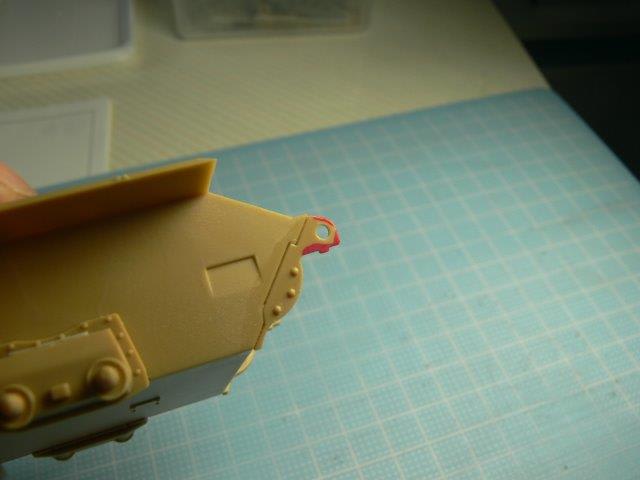

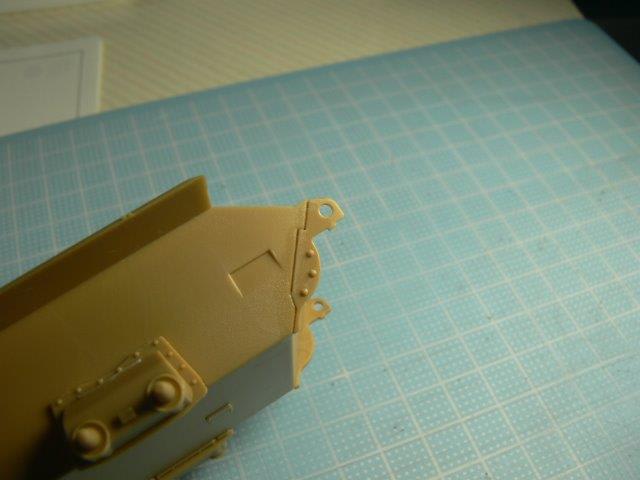

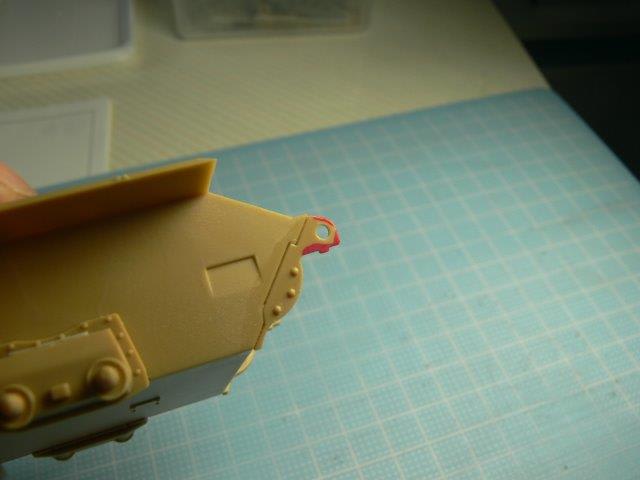

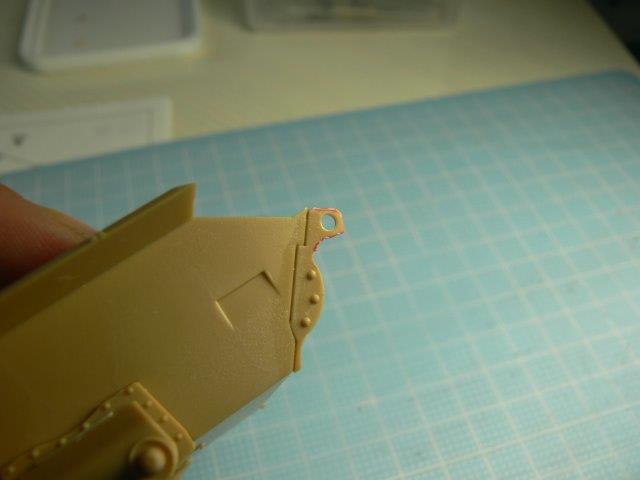

続いて前部牽引ホールドのパーツG21およびG23も、修正が必要です。上図ではパーツを左右逆に付けてしまい、後で気が付いて貼り換えました。

アニメのワンシーンにて、劇中車の前部牽引ホールドの形状を確認しました。キットのパーツよりもシンプルな台形状をしています。

劇中車の形状に合わせるべく、あちこちカットして形を近づけることにしました。赤ペンでカット部分をマーキングしました。

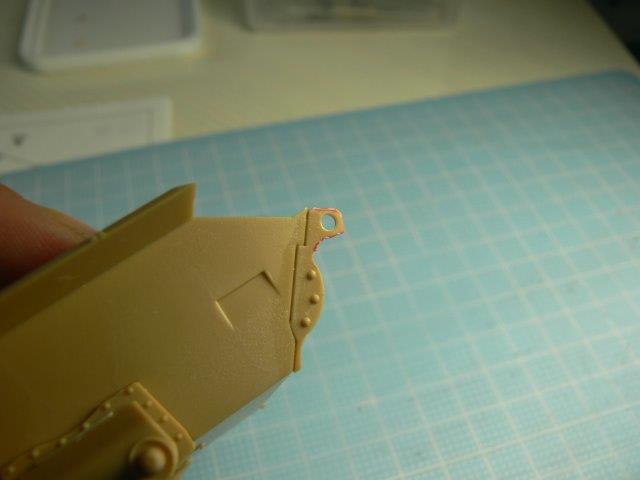

カット後の前部牽引ホールドです。完全に似せようとすると、中央の穴に達してパーツ自体が使い物にならなくなりますので、大まかに似せる程度にとどめておきました。左右のホールドを同じように修正した後に、パーツを剥がして正しい位置に付け直しました。

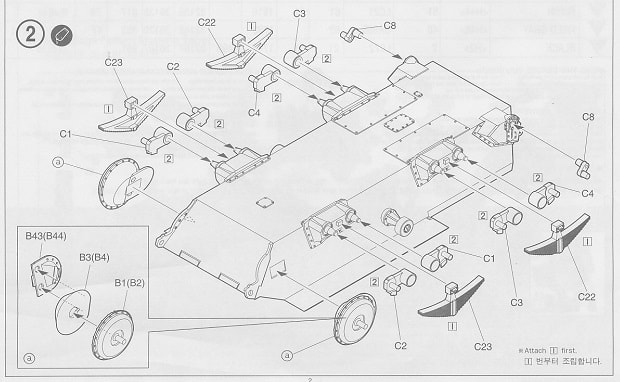

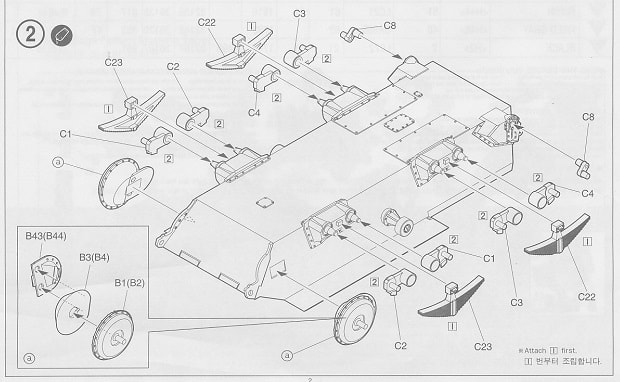

ステップ2では、サスペンション部分を組み付けます。ここは組み立てガイドの通りに進めましたが、C1、C2、C3、C4は接着せずにはめ込んだだけにし、リーフスプリングのC22およびC23も、C1、C2、C3、C4とはくっつけないでおきました。

そうすることで軸部は遊びが生じますが、転輪を付けて一直線に並べるための微調整も可能になります。転輪を塗装後にきちっと並べてズレなく取り付けてから、C1、C2、C3、C4やC22、C23を流し込み接着剤で固定する、という手順で組むことにしました。

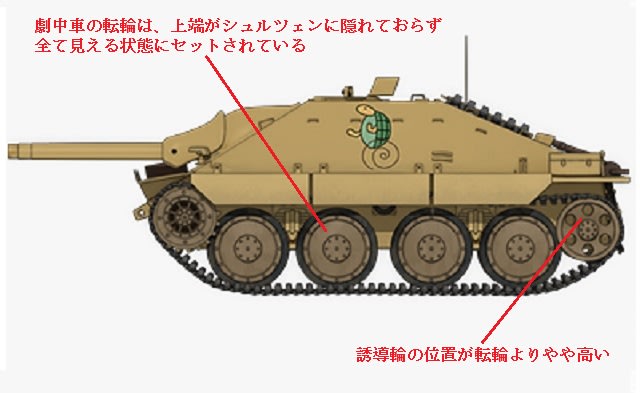

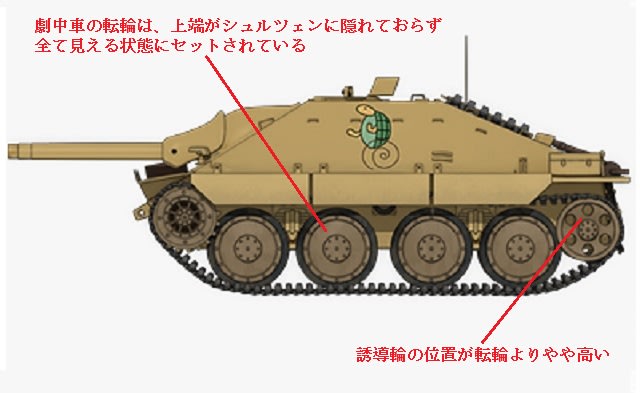

リーフスプリングの各部を接着せずに可動のままにしたのは、劇中車の転輪の装着状況がキットのそれと少し異なるからです。キットの指示通りの状態で転輪を仮組みしてみたところ、転輪の上端が左右シュルツェンに隠れます。これはアカデミーだけでなくタミヤのキットでも同様になります。これに対して劇中車は、上図のように転輪の上端が左右シュルツェンに隠れておらず、転輪の上から下まで全て見える状態になっています。

また、キットの指示通りの状態で転輪をセットすると、その上端は誘導輪の上端とほぼ同じ高さにきます。劇中車では、上図のように誘導輪の位置が転輪よりもやや高いです。

これらの相違点は、劇中車の転輪の装着位置が、キットの指示よりも下になっているために生じています。計測してみたところ、約2ミリの差がありました。そこで、C1、C2、C3、C4を動かして、転輪の車軸位置を約2ミリ下げたうえで、転輪類を再び仮組みしたところ、車輪の装着状況が劇中車とほぼ同じになりました。

以上の所見をふまえて、リーフスプリングのC22およびC23とC1、C2、C3、C4の間に、約2ミリのプラ材をかませて車軸の位置を下げる、という追加工作をガルパン仕様への修正ポイントの一つに加えました。とりあえず、この追加工作は、この段階では保留とし、後のステップにて車体が組み上がって大体の姿がまとまった時点で実施することにしました。

パーツを切り出して並べました。

アカデミーのパーツは、上図のような細かい部品でも接着の位置や向きを間違えないように凹凸やダボ穴などがついています。タミヤの製品に劣らない気配りが各所にみられて、組み立て易さに繋がっています。

組み立てが完了しました。C1、C2、C3、C4ははめ込みのみで、C22、C23もC1、C2、C3、C4とは接着していません。なので、軸部があちこちで僅かに可動する状態でした。前述のように、後で車軸の高さを約2ミリ下げる追加工作を行う予定です。 (続く)

そのあと1輌が、カメさんチームの駆逐戦車ヘッツァーでした。カメさんチームの車輛は2種類があり、前期の38(t)戦車は既に作りました。そのあとに続けてヘッツァーを作っても良かったのですが、レオポンさんチームのポルシェティーガーを作った後に黒森峰女学園チームの車輛に対象を広げたため、ずるずると後回しになってしまいました。

ですが、あんこうチームのⅣ号戦車D型改(H型仕様)を作って、優勝パレードのシーンを再現して楽しんだ時に、次に続くのがヘッツァーであり、それがまだ無いので物足りない気がしました。やっぱりヘッツァーは早めに作った方がいいな、と考えて、黒森峰女学園チームのⅢ号戦車J型の次に、第十六作目として選んでみることにしました。

カメさんチームのヘッツァーは、プラッツより公式キットが出ていますが、劇中車の形式と異なるために色々と不都合があります。劇中車は一部に初期型のパーツを備えた後期型または末期型の型式とされていますが、プラッツ公式キットは初期型です。タミヤからもキットが出ていますが、それは中期型です。

これらに対して、上図のアカデミーのキットは後期型から末期型までを選択出来るタイプなので、内容的には劇中車に最も近いです。それでアカデミーのキットを確保し、これをもってガルパンの劇中車を再現することにしました。足りないパーツは、タミヤキットのものを転用しました。

事前にノートにまとめたところによれば、ガルパン仕様への改造は、大部分が小さな工作または細かな修正で占められます。マフラーだけは形が完全に異なるので、タミヤキットのパーツを流用します。また履帯もタミヤキットのベルト式パーツを使います。プラ板で完全に作り替える部分としては、車体上部の機銃用防盾が挙げられます。

パッケージの中身です。ヘッツァーのキットはタミヤからも出ていて、アカデミーのキットはタミヤ製品のコピー品だとか噂されていますが、実際には仕様も寸法もパーツ割りも異なります。タミヤ品は中期型を再現していますが、アカデミー品は後期型と末期型を選択出来るようになっています。型式も違うので、コピー品でないことは確かです。

組み立てガイドです。アカデミーのガイドはサイズが大きく、内容が見やすいことで知られます。以前にM3中戦車リーを作った時もそうでしたが、ガイドが見やすいので、内容がよく分かって助かります。

これに対して、プラッツやドラゴンの方はごちゃごちゃ詰め込んだ感じなので、見づらく、パーツの取り付け指示がどうなっているのかがよく分からなかったりします。そういうのが制作時にストレスになってしまうこともありますので、アカデミーのガイドの見やすさは、もっと評価されていいと思います。

ランナーは数を程よくまとめ、パーツ割りもなるべく効率よく組み立てられるように、組み立てステップ毎にだいたい同じランナーに並んでいます。そのあたりはタミヤの製品と似たスタンスを感じさせます。

ステップ1です。下部車体を組み立てます。上部転輪のC7は、塗装後に取り付けますので、ここではランナーに組み付けたままにしておきました。

パーツを全て切り出しました。

仮組みしていて、車軸の基部のパーツが僅かに斜めになっているのに気付きました。そのまま組んでいくと、転輪もやや斜めについて、前からみると下端がハの字に広がる形になることが予測されました。

この点は、ネット上における先行作例のレポートにおいても指摘されていたことなので、自分の作品でも確かめて、やっぱりそうなるか、と納得しました。

そこで、応急処置として、上図のようにC18およびC19のパーツに薄いプラ板をかませて、その上にC20およびC21を取り付けました。

その結果、車軸の基部が水平に近くなりました。こんなところでしょうか。

続いて前部牽引ホールドのパーツG21およびG23も、修正が必要です。上図ではパーツを左右逆に付けてしまい、後で気が付いて貼り換えました。

アニメのワンシーンにて、劇中車の前部牽引ホールドの形状を確認しました。キットのパーツよりもシンプルな台形状をしています。

劇中車の形状に合わせるべく、あちこちカットして形を近づけることにしました。赤ペンでカット部分をマーキングしました。

カット後の前部牽引ホールドです。完全に似せようとすると、中央の穴に達してパーツ自体が使い物にならなくなりますので、大まかに似せる程度にとどめておきました。左右のホールドを同じように修正した後に、パーツを剥がして正しい位置に付け直しました。

ステップ2では、サスペンション部分を組み付けます。ここは組み立てガイドの通りに進めましたが、C1、C2、C3、C4は接着せずにはめ込んだだけにし、リーフスプリングのC22およびC23も、C1、C2、C3、C4とはくっつけないでおきました。

そうすることで軸部は遊びが生じますが、転輪を付けて一直線に並べるための微調整も可能になります。転輪を塗装後にきちっと並べてズレなく取り付けてから、C1、C2、C3、C4やC22、C23を流し込み接着剤で固定する、という手順で組むことにしました。

リーフスプリングの各部を接着せずに可動のままにしたのは、劇中車の転輪の装着状況がキットのそれと少し異なるからです。キットの指示通りの状態で転輪を仮組みしてみたところ、転輪の上端が左右シュルツェンに隠れます。これはアカデミーだけでなくタミヤのキットでも同様になります。これに対して劇中車は、上図のように転輪の上端が左右シュルツェンに隠れておらず、転輪の上から下まで全て見える状態になっています。

また、キットの指示通りの状態で転輪をセットすると、その上端は誘導輪の上端とほぼ同じ高さにきます。劇中車では、上図のように誘導輪の位置が転輪よりもやや高いです。

これらの相違点は、劇中車の転輪の装着位置が、キットの指示よりも下になっているために生じています。計測してみたところ、約2ミリの差がありました。そこで、C1、C2、C3、C4を動かして、転輪の車軸位置を約2ミリ下げたうえで、転輪類を再び仮組みしたところ、車輪の装着状況が劇中車とほぼ同じになりました。

以上の所見をふまえて、リーフスプリングのC22およびC23とC1、C2、C3、C4の間に、約2ミリのプラ材をかませて車軸の位置を下げる、という追加工作をガルパン仕様への修正ポイントの一つに加えました。とりあえず、この追加工作は、この段階では保留とし、後のステップにて車体が組み上がって大体の姿がまとまった時点で実施することにしました。

パーツを切り出して並べました。

アカデミーのパーツは、上図のような細かい部品でも接着の位置や向きを間違えないように凹凸やダボ穴などがついています。タミヤの製品に劣らない気配りが各所にみられて、組み立て易さに繋がっています。

組み立てが完了しました。C1、C2、C3、C4ははめ込みのみで、C22、C23もC1、C2、C3、C4とは接着していません。なので、軸部があちこちで僅かに可動する状態でした。前述のように、後で車軸の高さを約2ミリ下げる追加工作を行う予定です。 (続く)