①はコチラ。

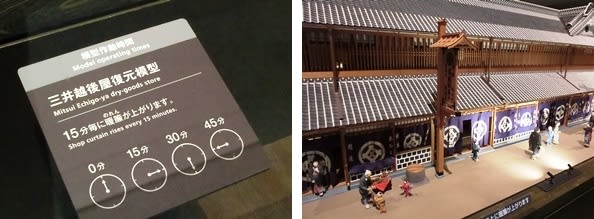

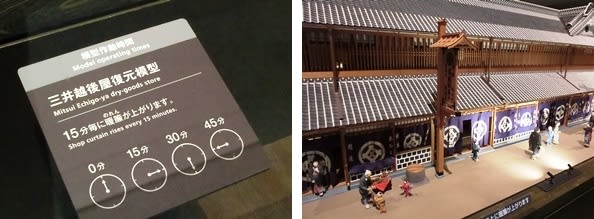

「三越」の元となる「三井越後屋」のジオラマ。

15分毎に暖簾があがり、中が見られる仕組みになっていました。

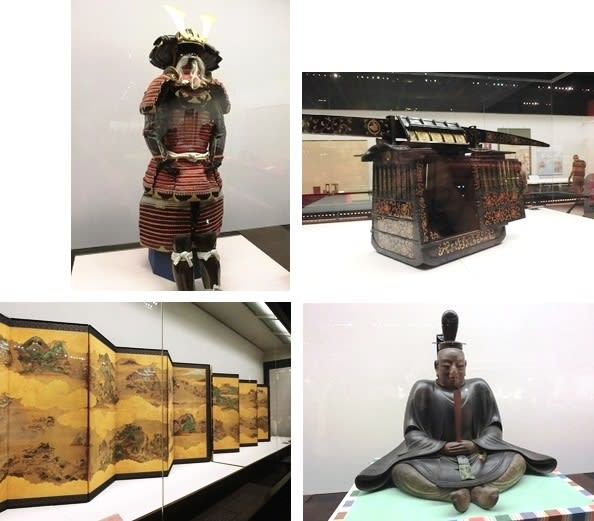

江戸時代、神田明神の祭礼の日に出された山車を実物大で再現したもの。

一番上に乗っている人形(中央)は、中国の武将「関羽」。

隣には当時の祭礼のジオラマが。

山車が30数台も出ていたそうで、大きなお祭りだったんでしょうね。

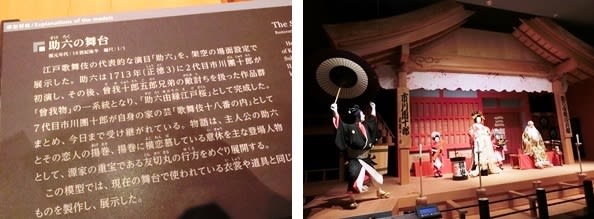

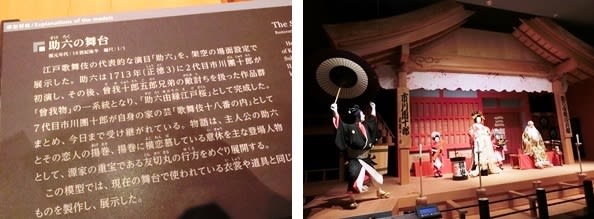

歌舞伎演目の一つである「助六」の舞台。

きらびやかな花魁や「市川團十郎」の人形が。

芝居小屋「中村座」の再現。

これがさっき上の階で、日本橋の上から見えてたのね。

この階には特設コーナーがあり、今は「伊藤晴雨 幽霊画展」が行われていました。

(←撮影禁止)

コチラも日本橋から見えていた「朝野新聞社 (ちょうやしんぶんしゃ)」。

建物前には人力車や、昔の自転車に乗れる体験コーナーがあって

社会見学の学生や外国人観光客などに大人気。

明治、大正を経て、戦争へ。

「東京大空襲」に関連する展示がイロイロとありました。

そして戦後。

トトロに出てきたような日本家屋があり、コチラは靴を脱いで上がることができます。

うわ~、なんか田舎の家を思い出すなぁ。

1959年(昭和34年)に建てられた「ひばりが丘団地」の再現。

子供の頃、なぜか団地に住むのにあこがれていた記憶がよみがえる。(笑)

裏に周ると、中の様子を見ることができます。(上)

親世代の時代だけど、なんだか懐かしい雰囲気がするね。

「三種の神器」と呼ばれた「テレビ」「洗濯機」「冷蔵庫」の展示も。(左下)

冷蔵庫がレトロでカワイイ! 欲しい~。(笑)

これにて見学は終了。 気が付けば2時間も経っていて思ったより広かったなぁ。

1つの時代についてそれほど深く掘り下げているワケではないけれど、

江戸時代から現在の東京までの歴史を順を追って見られるのは、分かりやすくてよかったデス。

また手軽で面白そうな博物館があれば、出張のついでに見に行ってみよう。

「三越」の元となる「三井越後屋」のジオラマ。

15分毎に暖簾があがり、中が見られる仕組みになっていました。

江戸時代、神田明神の祭礼の日に出された山車を実物大で再現したもの。

一番上に乗っている人形(中央)は、中国の武将「関羽」。

隣には当時の祭礼のジオラマが。

山車が30数台も出ていたそうで、大きなお祭りだったんでしょうね。

歌舞伎演目の一つである「助六」の舞台。

きらびやかな花魁や「市川團十郎」の人形が。

芝居小屋「中村座」の再現。

これがさっき上の階で、日本橋の上から見えてたのね。

この階には特設コーナーがあり、今は「伊藤晴雨 幽霊画展」が行われていました。

(←撮影禁止)

コチラも日本橋から見えていた「朝野新聞社 (ちょうやしんぶんしゃ)」。

建物前には人力車や、昔の自転車に乗れる体験コーナーがあって

社会見学の学生や外国人観光客などに大人気。

明治、大正を経て、戦争へ。

「東京大空襲」に関連する展示がイロイロとありました。

そして戦後。

トトロに出てきたような日本家屋があり、コチラは靴を脱いで上がることができます。

うわ~、なんか田舎の家を思い出すなぁ。

1959年(昭和34年)に建てられた「ひばりが丘団地」の再現。

子供の頃、なぜか団地に住むのにあこがれていた記憶がよみがえる。(笑)

裏に周ると、中の様子を見ることができます。(上)

親世代の時代だけど、なんだか懐かしい雰囲気がするね。

「三種の神器」と呼ばれた「テレビ」「洗濯機」「冷蔵庫」の展示も。(左下)

冷蔵庫がレトロでカワイイ! 欲しい~。(笑)

これにて見学は終了。 気が付けば2時間も経っていて思ったより広かったなぁ。

1つの時代についてそれほど深く掘り下げているワケではないけれど、

江戸時代から現在の東京までの歴史を順を追って見られるのは、分かりやすくてよかったデス。

また手軽で面白そうな博物館があれば、出張のついでに見に行ってみよう。